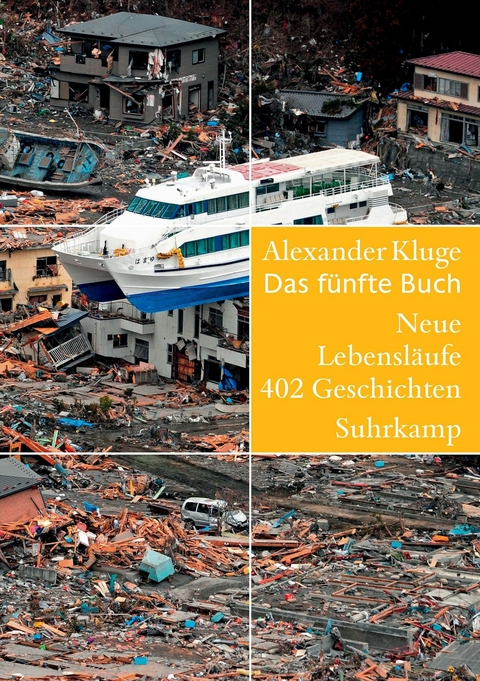

Das fünfte Buch (eBook)

564 Seiten

Suhrkamp (Verlag)

978-3-518-75470-2 (ISBN)

<p>Alexander Kluge, geboren 1932 in Halberstadt, ist Jurist, Autor, Filme- und Ausstellungsmacher; aber: »Mein Hauptwerk sind meine Bücher.« Für sein Werk erhielt er viele Preise, darunter den Georg-Büchner-Preis und den Theodor-W.-Adorno-Preis,Heinrich-Heine-Preis der Stadt Düsseldorf und 2019 den Klopstock-Preis der Stadt Halberstadt.</p> <p>»Ich bin und bleibe in erster Linie ein Buchautor, auch wenn ich Filme hergestellt habe oder Fernsehmagazine. Das liegt daran, daß Bücher Geduld haben und warten können, da das Wort die einzige Aufbewahrungsform menschlicher Erfahrung darstellt, die von der Zeit unabhängig ist und nicht in den Lebensläufen einzelner Menschen eingekerkert bleibt. Die Bücher sind ein großzügiges Medium und ich trauere noch heute, wenn ich daran denke, daß die Bibliothek in Alexandria verbrannte. Ich fühle in mir eine spontane Lust, die Bücher neu zu schreiben, die damals untergingen.«<br /> <em>Alexander Kluge (Dankesrede zum Heinrich-Böll-Preis, 1993)</em></p>

1

Die Fliege im Pernod-Glas

Die Fliege im Pernod-Glas

Sie scheint unbeweglich. Mit dem Gummi meines Bleistifts hole ich sie aus der grünen Flüssigkeit und lege sie auf dem Korbgeflecht ab. Ich nehme an, daß sie tot ist. Das Tier aber, nach einigen Sekunden, bewegt sich heftig. In der nächsten Minute ist die Fliege, die kurzlebige, aus meinen Augen verschwunden. Offenbar flugfähig. Sie schien nicht »betrunken«. Ein zähes Tier, das meine Achtung besitzt. Sie hat in der Zeit unserer Begegnung viele Jahre (ihrer Zeitrechnung) verlebt. Sollte sie je Nachkommen haben, wird ihr Stamm mich überleben. Er existiert seit 18 Millionen Jahren. Kleinflieger dieser Art haben durch ihre günstige Haltung zu den Zufällen der Welt ein fast ewiges Leben.

Blumen in der Stadt

Der Mann, ein in Jeans verpackter Körper, durchflutet von Kreislauf. Mit ruhigem Gesicht geht er durch den Tag. Nervosität ist ihm fremd. In erster Linie ist er jung. Unruhig dagegen die junge Frau, die sich neben ihm bewegt. Offenbar will sie etwas erhalten, was er noch nicht zu geben bereit ist: Dauerhaftigkeit. Jetzt setzen sich die beiden auf die Stühle des italienischen Gartenrestaurants. Frühlingstag.

Ihr Hemd ist so gefertigt, daß eine der Schultern stets freiliegt. Der Mann, der Ordnung liebt, auch in der Frage, ob eine Situation intim und verfänglich oder auf ein gemeinsames Mittagessen in der Sonne gerichtet ist, schiebt das Kleidungsstück über die nackte Schulter. Weil es dafür geschneidert ist, fällt es daraufhin von der anderen Schulter herab und bietet dort dem Blick die Nacktheit. Das schafft Unruhe.

Der Tag muß für die junge Frau anstrengend sein. Sie setzt sechs bis acht Ausdrücke in ihr Gesicht, Blicke von unterschiedlicher Stärke; dann muß sie plötzlich gähnen, rettet sich mit dem verräterischen Mund an seine Brust. Stirnrunzeln und Lächeln. Sie kommentiert ein Gespräch, das gar nicht stattfindet, mit ihrer Miene. Der Mann hat seine Gesichtszüge nicht bewegt.

Wenn sie in dieser Weise den ganzen Tag miteinander turteln, meint der Journalist Douglas von Pyrmont, der das prominente Paar beobachtet, ist bei plötzlich auftretender wirklicher Intimität, zum Beispiel wenn sie allein sind am Abend, keine Energie mehr übrig. Was wollen sie dann noch miteinander tun? Sie haben die tägliche Portion Zauber durch kleine Schlucke und Schubse der Annäherung (schon wieder küßt er sie rasch auf den Mund) den Tag über verbraucht.

Der Mann faßt mit seiner breiten Hand an ihr Ohr, zieht daran, faßt in die Kuhle hinter dem Ohr, zeigt souverän seinen Besitz. Dann knetet er ihr Genick, durch das lange Haar hindurchfassend. Ob sie das schätzt, ist ihrem Gesichtsausdruck nicht zu entnehmen. Der wechselt zwischen unterschiedlichen Ausdrücken, ihr Blick sucht den seinen und dann seinen Mund. Von Pyrmont glaubt aber, daß der Ausdruckswechsel eine Art Pausenzeichen darstellt. Er hat die Wechsel des Mienenspiels auf ihrem Gesicht durchgezählt: 19 in der Minute. Man könnte die verschiedenen Mienenspiele auch für einen Ausdruck halten, so von Pyrmont.

Der Mann fährt ihr von unten mit der Hand in den Ärmel, der den Oberarm bedeckt, über dem wieder die nackte Schulter glänzt. Sie nähert, wohl um ihn abzulenken, ihre Mundpartie seinem Mund. Vielleicht ist das ihre Art, die lästige Krabbelhand des Partners aus ihrem Ärmel zu schütteln. Schon vorüber der Kuß. Schon vorbei die Szene. Beide sitzen einen Moment passiv, wissen nicht weiter. Es muß aber weitergehen, und sie haben noch einiges im Repertoire. Ein Spiel wie dieses ist ihr tägliches Geschäft. Zu dieser Mittagszeit sind sie zu träge, es anzuwenden. Die Vorstellung stockt. Sie achten auch nicht auf den Beobachter, während sie doch wissen, daß sie beobachtet werden.

Ihre Jugend, die Gesundheit, spult sich in zwei Temperamenten als einheitlicher Automat ab. Froh sind sie, daß sie leben, geben nicht sich selbst hin, wohl aber einen ganzen Tag ihres reichdurchfluteten Lebens. Das schenken sie einander, ohne beantworten zu können, ob der Andere es so haben will.

Seine Hand (die einzige Unruhe, die er verbreitet) drückt jetzt ihre Hand in Richtung ihres Schoßes, halb unter dem Tisch. Sie wehrt das ab, indem sie ihm ins volle Haar greift, seinen Kopf umfaßt. Da läßt er den Vorstoß sein. Bereiten sich diese zwei Menschen, fragt sich von Pyrmont, der nicht wagt, ein Foto zu machen, jedoch entschlossen ist, in seinem Boulevardblatt über die beiden zu schreiben, auf eine längere Beziehung oder auf einen einzelnen Abend und Tag vor? Was haben sie für gemeinsame Interessen?

Das ist nicht zu erkennen. Sowenig wie einem hellen Morgen ein Wille unterstellt werden kann. Diese zwei Menschen sind ein Stück Natur wie ein Tag, eine Wiese, sie spinnen an keinem Roman. In gewissem Sinn, so notiert von Pyrmont, sind sie BLUMEN IN DER STADT.

»Er hat die herzlosen Augen eines über alles Geliebten«

Ich komme vom Trösten meiner besten Freundin Gesine. Inzwischen bin ich mir sicher, daß sie sich nicht umbringen wird. Überstanden ist nichts. Ich sah selbst zu, wie er sie abkanzelte und die Wohnungstür hinter sich zuschlug. Er besitzt die Delikatesse, daß er noch heute bei ihr wohnt, da er die Kosten für ein Hotelzimmer scheut. Von ihrer Wohnung geht er seinen Geschäften nach, besucht seine neue Geliebte, eine verheiratete Frau, derentwegen er Gesine zurückstufte.

Bei meinen Trostworten (meist nehme ich sie nur stumm in die Arme und bringe sie ins Bett) muß ich darauf achten, ihre Hoffnungen nicht zu nähren, daß er in irgendeiner phantastischen Gestalt zu ihr zurückkehrt. Ich habe seinen Blick gesehen. Gesine hat keine Chance. Niemand in der Welt hat die Möglichkeit, von ihm etwas zu erhalten, was er nicht will. Und er ist satt. Gutgenährt von der Zuwendung der Frauen, an deren Tribut er seit seiner Kindheit gewöhnt ist.

Genaugenommen sind es nicht die Augen, sondern der Blick, der die Gnadenlosigkeit dokumentiert. Die Augen selbst scheinen eher ausdruckslos, etwas stumpf. Der Blick hat gerade wegen seines Mangels an Ausdruck jene »negative« Qualität, die erschüttert. Mir ist schleierhaft, was Gesine je von diesem verwöhnten Jungen wollte. Schon bei der Werbung, in der ersten Stunde (ich war dabei und ging dann unglücklicherweise vorzeitig nach Hause), war er voller Sattheit, sein Blick ein »Verhandlungsblick«. Deshalb glaubte ich fest: »Das muß man gar nicht erst ignorieren.« Nur sah Gesine etwas anderes. Sie sah in seinem fleckigen Gesicht wie in einem Spiegel, was sie empfand.

Ich habe immer gedacht, daß Mütter, die ihre Söhne lieben, in ihnen einen zärtlichen Keim anlegen. Den ernten dann die Menschen, die diesen Jungmännern später begegnen. Statt dessen macht sich in solchen Fällen ein genügsames Patriziertum breit, die Seßhaftigkeit einer Kette männlicher Ahnen, die nur greifen und um nichts bitten. Söhne, die nicht um die Zuneigung ihrer Mütter kämpfen müssen, so mein Eindruck, entfalten in ihrem Innern Monstren. Ich will nicht verallgemeinern und tue es doch. Der Zorn auf Gesines Okkupator löst mir die Zunge für generelle Behauptungen:

###

»Er hat die herzlosen Augen /

eines über alles Geliebten.«

Die geheime Geschichte seines Glücks

Als er nach dem Krieg Filme mit Kirk Douglas sah, die von den Kriegszügen der Wikinger handelten, und von der Herkunft dieses Hauptdarstellers aus einem Clan weißrussischer Juden hörte, fühlte sich der ehemalige Oberleutnant Ferdy Bachmüller in seiner Tat bestätigt. Obwohl er nicht zuständig war, hatte er aus einer in der Nähe des Bataillons zusammengetriebenen Gruppe von Juden einen Mann mit herausstechend blauen Augen ausgesondert. Den Mann hatte er mit Papieren der Division versorgt und als Hilfswilligen (Hiwi) in den Küchentroß seiner Truppe eingereiht. Während der Rückzüge war der Mann eines Tages verschwunden.

Bachmüller war einem momentanen Einfall gefolgt, als er den Mann der inkompetenten Wachmannschaft abtrotzte. Immerhin war er so rassistisch beeinflußt, daß er sogenannte »starke« blaue Augen, die er nur von Postkarten, Buchabbildungen und aus Filmen kannte, sowie eine »kampfstarke«, mit dem Brustkorb aufwärts gerichtete, »germanische« Körperhaltung für etwas Wertvolles hielt (obwohl er selbst keine Zucht künftiger Geschlechter betrieb). Als Frau hätte ihn ein Blick aus solchen Augen entzückt. Er hielt hinreichend Distanz zu dem geretteten Hünen, zu dem er sich hingezogen fühlte.

Daß er später in der Nähe von Uelzen kampflos in britische Gefangenschaft geriet und bereits zwei Wochen später mit gültigen Entlassungspapieren nach Hause gelangte, ja daß ihn wie eine Fee in den Jahren des Vormarsches und der Rückzüge offensichtlich zwei blaue Augen in zahllosen gefährlichen Momenten gerettet hatten, das nahm er als gewiß an, auch in der Zeit, in welcher der Hiwi nach dem Glückswechsel der deutschen Kriegsmacht körperlich das Weite gesucht hatte: »und schlug sich seitwärts in die Büsche«, rezitierte Bachmüller. Er beschäftigte sich viel mit der »rätselhaften« Natur seines Fundstücks. »Seine Stirn geheimnisvoll, die Nase außerordentlich schön und der Mund, obschon zu sehr geschlossen und obwohl er manchmal mit den Lippen nach der Seite zuckte, immer reizend genug.« Oft hatte Bachmüller die Küchenabteilung inspiziert, was er vor Übernahme des Fremden selten getan hatte: zwei Feldküchen, mehrere Panjewagen, auf denen die Vorräte geladen waren, ähnlich einem Zigeunerzug, der dem Bataillon folgte. Nur um den jungen, blonden Mann...

| Erscheint lt. Verlag | 25.1.2012 |

|---|---|

| Verlagsort | Berlin |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| Schlagworte | Alexander Kluge • Arbeit • Bereitschaft • Beschreibungen • Bremer Literaturpreis 2001 • Deutschland • Erfahrungen • Erzählung • Georg-Büchner-Preis 2003 • Georg-Büchner-Preis 2003 • Geschichten • Heine-Preis 2014 • Heinrich-Böll-Preis für Literatur der Stadt Köln 1993 • Journalist des Jahres 2016 • Kältestrom • Kleist-Preis 1985 • Klopstock-Preis 2019 • Kultur • Kurzgeschichten • Leben • Lebenslauf • Lernbereitschaft • Menschen • Mortier Award 2021 • Prosa • unverwüstlichkeit |

| ISBN-10 | 3-518-75470-X / 351875470X |

| ISBN-13 | 978-3-518-75470-2 / 9783518754702 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich