Wonders of the Modern World

Arch+ (Verlag)

9783931435882 (ISBN)

Text: Anh-Linh Ngo

Warum ein Heft über die Wunder der modernen Welt? War die Aufklärung nicht angetreten, die Welt zu entzaubern und von Mythen und Wundern zu befreien? Und warum eine Ausgabe über Architekturen für archaisch anmutende Massenrituale – in einer Zeit, in der sich die Massen den Sirenen der Gegenwart aussetzen, ohne sich, wie einst Odysseus, zum eigenen Schutz am Mast ihres Schiffes festzubinden?

Die Antwort ist einfach: Weil diese Zeugnisse verdrängter kollektiver Sinnstrukturen weiterhin existieren. Und weil wir zugleich eine beispiellose Erosion gemeinschaftlicher Regeln und Identitätspraktiken erleben. Vor diesem Hintergrund erinnert dieses Heft daran, dass es eine der zentralen Aufgaben der Architektur ist, Gemeinschaft zu konstituieren. Das Forschungsprojekt Wonders of the Modern World, geleitet von Pier Paolo Tamburelli und Anna Livia Friel an der TU Wien, lenkt den Blick auf diese unübersehbaren, im Architekturdiskurs jedoch unsichtbaren Relikte symbolischer Ordnungen. Es stellt die Frage: Welche Lehren bergen sie für eine Neukonstituierung des Gemeinschaftlichen? Was können wir – im Positiven wie im Negativen – von Orten lernen, die Millionen von Menschen anziehen? Was lehren uns die Batu-Höhlen in Kuala Lumpur, der Grand Magal von Touba, aber auch das Sambódromo in Rio de Janeiro oder das Oktoberfest in München?

Tamburelli beschreibt in seinem einleitenden Essay, wie die moderne Architektur durch ihre Reduktion auf Funktionalität und Rationalität ihre rituelle Dimension verlor. Dabei war Architektur historisch nie nur funktional, sondern stets auch ein Medium sozialer Bindung, der Identitätsstiftung und der Repräsentation von Machtverhältnissen. Monumente, religiöse Bauwerke und rituelle Orte verkörperten kollektive Werte und gesellschaftliche Ordnungen. Mit dem Siegeszug der Moderne verschwanden diese symbolischen Funktionen zunehmend – während die dahinterliegenden Machtstrukturen meist unangetastet blieben.

Die hier präsentierte Studie zeigt, dass auch moderne, hyperindividualistische Gesellschaften weiterhin architektonische Formen benötigen, die Zugehörigkeit sowie kulturelle und politische Identitäten stiften. Damit weist sie auf einen Grundwiderspruch der Moderne hin: das Spannungsverhältnis zwischen dem Streben nach individueller Freiheit und der Notwendigkeit stabilisierender gesellschaftlicher Strukturen. Nachdem es über Jahrhunderte hinweg erfolgreich Autoritäten, Normen und Institutionen erschüttert hat, um das Individuum aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befreien, steht das kritische Projekt der Aufklärung nun vor einer neuen Frage: Was geschieht, wenn dieser Prozess der Dekonstruktion, der ein hohes Maß an individueller Freiheit hervorgebracht hat, keine Grenzen mehr kennt? Wenn der Individualismus sich völlig von gesellschaftlichen Ordnungen löst?

Diese Frage ist keineswegs abstrakt. Wir erleben derzeit, wie der enthemmte Individualismus in eine libertäre Ideologie mündet, die nicht mehr auf Emanzipation oder gesellschaftlichen Fortschritt zielt, sondern auf Disruption als Selbstzweck. Besonders sichtbar wird dies in den USA, wo der Kult des autonomen Individuums das Regierungshandeln prägt: Politische Institutionen verlieren rasant an normativer Kraft; das System von Checks und Balances – und mit ihm die Kritik als Instrument der Reform von Institutionen und der Einhegung von Macht – wird vor unseren Augen abgeschafft. Skrupellosigkeit und Lügen setzen sich durch. Der Hyperindividualismus hat ein Stadium erreicht, in dem Autonomie nicht länger der Emanzipation dient, sondern zur Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung wird.

Damit sind wir der dialektischen Struktur der Aufklärung auf der Spur, die Theodor W. Adorno und Max Horkheimer herausgearbeitet haben:

„Wir hegen keinen Zweifel […], daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben wir, […] daß der Begriff eben dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt enthalten, der heute überall sich ereignet.“1

Die Aufklärung lebt von der Offenheit des Denkens und der Wandelbarkeit institutioneller Strukturen. Doch genau diese Prinzipien stehen in einem dialektischen Widerspruch zu der Stabilität, die ihre Entfaltung erst ermöglicht. In der „instrumentellen Vernunft“ des aufgeklärten Denkens liegt darüber hinaus der Keim seiner eigenen Verkehrung. Was als Entzauberung der Welt begann, schlug selbst in eine Mythologie der Rationalität um – eine Ordnung, in der der Mensch sich nicht mehr als handelndes Subjekt, sondern als bloßes Rädchen in einem zunehmend totalitären System wiederfindet. Die Rationalität der Moderne dient nicht mehr der Befreiung, sondern dem reibungslosen Funktionieren der bestehenden Verhältnisse – durch neue, subtilere Formen der Kontrolle und Unterwerfung.

Adornos und Horkheimers dystopische Analyse der Ambivalenz des technischen und sozialen Fortschritts sowie der Herrschaft der Rationalität über die Natur, verfasst auf dem Höhepunkt des nationalsozialistischen und stalinistischen Totalitarismus,2 reicht angesichts der Klimakrise und des erstarkenden rechtslibertären Technikglaubens bis in die Gegenwart. Der zeitgenössische Totalitarismus des libertären Kapitalismus besteht darin, individuelle Freiheit und Marktfreiheit als Einheit zu verabsolutieren. Die unablässigen Tabubrüche von Trump, Musk & Co. haben Methode: Die Regelverstöße richten sich gegen die Idee von Gesellschaft selbst, die auf Normen angewiesen ist. Genau diese enge Verbindung zwischen Regeln und Gesellschaft beschrieb Michel Foucault, als er betonte, „dass der Mensch nicht mit der Freiheit, sondern mit der Grenze und der Linie des Unübertretbaren beginnt“.3 Erst die Anerkennung von Normen und Grenzen macht das Individuum zu einem sozialen Wesen.

Indem sie jegliche Regeln als Einschränkung ihres individuellen Machtstrebens begreifen, verkörpern rechtslibertäre Figuren wie Trump und Musk das radikale „thinking outside the box“, das als Grundlage von Kreativität propagiert wird. Doch müssen wir nicht heute, angesichts der Angriffe auf die demokratischen Strukturen, mit Tamburelli fragen: Wie lässt sich wieder „inside the box“ denken? Wie können wir in der Politik, aber auch in der Architektur und anderen Bereichen, Regeln, Rahmen und Grenzen als Voraussetzung für Kreativität und Erneuerung verstehen – ohne in autoritäre Strukturen zurückzufallen?

Die zentrale Herausforderung besteht darin, gemeinsame Regeln und Institutionen neu zu verankern – nicht als starres Bollwerk gegen Veränderung, sondern als vielfältige, flexible und resiliente Strukturen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren, ohne die Freiheit in der Gesellschaft zu opfern. Der wahre Fortschritt unserer Zeit liegt nicht in der rastlosen Grenzüberschreitung, der Zerschlagung des Bestehenden und der atemlosen Jagd nach dem Neuen, sondern in der Schaffung und Bewahrung nachhaltiger Strukturen – in kultureller, politischer und ökologischer Hinsicht.

Es ist an der Zeit, nach Formen des Wandels zu suchen, die nicht in Zerschlagung und Abriss, sondern in Erneuerung münden – einer Erneuerung, die gemeinschaftliche Institutionen stärkt, ohne das Individuum zu entmündigen. Denn wahre Emanzipation erfordert Strukturen, die Freiheit nicht als Privileg einzelner, sondern als Grundlage einer gemeinsamen Zukunft garantieren.

Dank

Für die bereichernde Zusammenarbeit im Rahmen der Gastredaktion dieser Ausgabe danke ich Pier Paolo Tamburelli und Anna Livia Friel, allen weiteren Beteiligten am Forschungsprojekt und den Autor*innen. Für die schöne Umsetzung des Projekts danke ich dem ARCH+ Team, insbesondere Nora Dünser (CvD), Mirko Gatti (Projektleitung) und Victor Lortie (Englisches Lektorat). Für die vollständige Liste der Beteiligten siehe Impressum.

1Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung – Philosophische Fragmente, Frankfurt a. M. 1994, S. 3

2Max Horkheimer und Theodor W. Adorno verfassten Dialektik der Aufklärung zwischen 1942 und 1944, die offizielle Erstveröffentlichung erfolgte 1947 im Amsterdamer Exilverlag Querido.

3Michel Foucault: „Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes“, in: Ders.: Dits et Ecrits. Schriften in vier Bänden, Band I: 1954–1969, hg. v. Daniel Defert u. a., Frankfurt a. M. 2002, S. 544

Dialektik der Aufklärung im Zeitalter der Disruption

Text: Anh-Linh Ngo

Warum ein Heft über die Wunder der modernen Welt? War die Aufklärung nicht angetreten, die Welt zu entzaubern und von Mythen und Wundern zu befreien? Und warum eine Ausgabe über Architekturen für archaisch anmutende Massenrituale – in einer Zeit, in der sich die Massen den Sirenen der Gegenwart aussetzen, ohne sich, wie einst Odysseus, zum eigenen Schutz am Mast ihres Schiffes festzubinden?

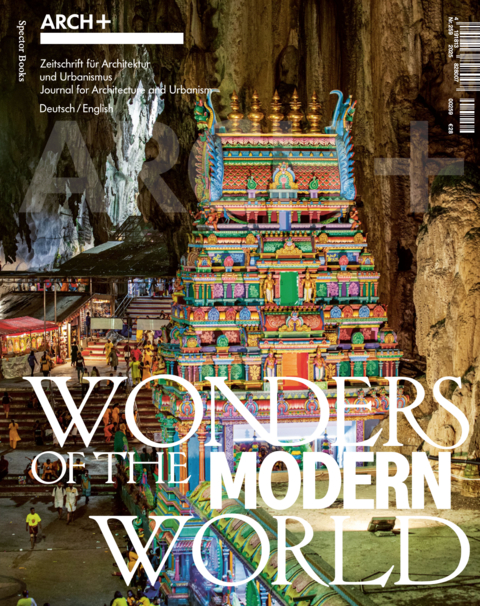

Die Antwort ist einfach: Weil diese Zeugnisse verdrängter kollektiver Sinnstrukturen weiterhin existieren. Und weil wir zugleich eine beispiellose Erosion gemeinschaftlicher Regeln und Identitätspraktiken erleben. Vor diesem Hintergrund erinnert dieses Heft daran, dass es eine der zentralen Aufgaben der Architektur ist, Gemeinschaft zu konstituieren. Das Forschungsprojekt Wonders of the Modern World, geleitet von Pier Paolo Tamburelli und Anna Livia Friel an der TU Wien, lenkt den Blick auf diese unübersehbaren, im Architekturdiskurs jedoch unsichtbaren Relikte symbolischer Ordnungen. Es stellt die Frage: Welche Lehren bergen sie für eine Neukonstituierung des Gemeinschaftlichen? Was können wir – im Positiven wie im Negativen – von Orten lernen, die Millionen von Menschen anziehen? Was lehren uns die Batu-Höhlen in Kuala Lumpur, der Grand Magal von Touba, aber auch das Sambódromo in Rio de Janeiro oder das Oktoberfest in München?

Tamburelli beschreibt in seinem einleitenden Essay, wie die moderne Architektur durch ihre Reduktion auf Funktionalität und Rationalität ihre rituelle Dimension verlor. Dabei war Architektur historisch nie nur funktional, sondern stets auch ein Medium sozialer Bindung, der Identitätsstiftung und der Repräsentation von Machtverhältnissen. Monumente, religiöse Bauwerke und rituelle Orte verkörperten kollektive Werte und gesellschaftliche Ordnungen. Mit dem Siegeszug der Moderne verschwanden diese symbolischen Funktionen zunehmend – während die dahinterliegenden Machtstrukturen meist unangetastet blieben.

Die hier präsentierte Studie zeigt, dass auch moderne, hyperindividualistische Gesellschaften weiterhin architektonische Formen benötigen, die Zugehörigkeit sowie kulturelle und politische Identitäten stiften. Damit weist sie auf einen Grundwiderspruch der Moderne hin: das Spannungsverhältnis zwischen dem Streben nach individueller Freiheit und der Notwendigkeit stabilisierender gesellschaftlicher Strukturen. Nachdem es über Jahrhunderte hinweg erfolgreich Autoritäten, Normen und Institutionen erschüttert hat, um das Individuum aus selbstverschuldeter Unmündigkeit zu befreien, steht das kritische Projekt der Aufklärung nun vor einer neuen Frage: Was geschieht, wenn dieser Prozess der Dekonstruktion, der ein hohes Maß an individueller Freiheit hervorgebracht hat, keine Grenzen mehr kennt? Wenn der Individualismus sich völlig von gesellschaftlichen Ordnungen löst?

Diese Frage ist keineswegs abstrakt. Wir erleben derzeit, wie der enthemmte Individualismus in eine libertäre Ideologie mündet, die nicht mehr auf Emanzipation oder gesellschaftlichen Fortschritt zielt, sondern auf Disruption als Selbstzweck. Besonders sichtbar wird dies in den USA, wo der Kult des autonomen Individuums das Regierungshandeln prägt: Politische Institutionen verlieren rasant an normativer Kraft; das System von Checks und Balances – und mit ihm die Kritik als Instrument der Reform von Institutionen und der Einhegung von Macht – wird vor unseren Augen abgeschafft. Skrupellosigkeit und Lügen setzen sich durch. Der Hyperindividualismus hat ein Stadium erreicht, in dem Autonomie nicht länger der Emanzipation dient, sondern zur Gefahr für die gesellschaftliche Ordnung wird.

Damit sind wir der dialektischen Struktur der Aufklärung auf der Spur, die Theodor W. Adorno und Max Horkheimer herausgearbeitet haben:

„Wir hegen keinen Zweifel […], daß die Freiheit in der Gesellschaft vom aufklärenden Denken unabtrennbar ist. Jedoch glauben wir, […] daß der Begriff eben dieses Denkens, nicht weniger als die konkreten historischen Formen, die Institutionen der Gesellschaft, in die es verflochten ist, schon den Keim zu jenem Rückschritt enthalten, der heute überall sich ereignet.“1

Die Aufklärung lebt von der Offenheit des Denkens und der Wandelbarkeit institutioneller Strukturen. Doch genau diese Prinzipien stehen in einem dialektischen Widerspruch zu der Stabilität, die ihre Entfaltung erst ermöglicht. In der „instrumentellen Vernunft“ des aufgeklärten Denkens liegt darüber hinaus der Keim seiner eigenen Verkehrung. Was als Entzauberung der Welt begann, schlug selbst in eine Mythologie der Rationalität um – eine Ordnung, in der der Mensch sich nicht mehr als handelndes Subjekt, sondern als bloßes Rädchen in einem zunehmend totalitären System wiederfindet. Die Rationalität der Moderne dient nicht mehr der Befreiung, sondern dem reibungslosen Funktionieren der bestehenden Verhältnisse – durch neue, subtilere Formen der Kontrolle und Unterwerfung.

Adornos und Horkheimers dystopische Analyse der Ambivalenz des technischen und sozialen Fortschritts sowie der Herrschaft der Rationalität über die Natur, verfasst auf dem Höhepunkt des nationalsozialistischen und stalinistischen Totalitarismus,2 reicht angesichts der Klimakrise und des erstarkenden rechtslibertären Technikglaubens bis in die Gegenwart. Der zeitgenössische Totalitarismus des libertären Kapitalismus besteht darin, individuelle Freiheit und Marktfreiheit als Einheit zu verabsolutieren. Die unablässigen Tabubrüche von Trump, Musk & Co. haben Methode: Die Regelverstöße richten sich gegen die Idee von Gesellschaft selbst, die auf Normen angewiesen ist. Genau diese enge Verbindung zwischen Regeln und Gesellschaft beschrieb Michel Foucault, als er betonte, „dass der Mensch nicht mit der Freiheit, sondern mit der Grenze und der Linie des Unübertretbaren beginnt“.3 Erst die Anerkennung von Normen und Grenzen macht das Individuum zu einem sozialen Wesen.

Indem sie jegliche Regeln als Einschränkung ihres individuellen Machtstrebens begreifen, verkörpern rechtslibertäre Figuren wie Trump und Musk das radikale „thinking outside the box“, das als Grundlage von Kreativität propagiert wird. Doch müssen wir nicht heute, angesichts der Angriffe auf die demokratischen Strukturen, mit Tamburelli fragen: Wie lässt sich wieder „inside the box“ denken? Wie können wir in der Politik, aber auch in der Architektur und anderen Bereichen, Regeln, Rahmen und Grenzen als Voraussetzung für Kreativität und Erneuerung verstehen – ohne in autoritäre Strukturen zurückzufallen?

Die zentrale Herausforderung besteht darin, gemeinsame Regeln und Institutionen neu zu verankern – nicht als starres Bollwerk gegen Veränderung, sondern als vielfältige, flexible und resiliente Strukturen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bewahren, ohne die Freiheit in der Gesellschaft zu opfern. Der wahre Fortschritt unserer Zeit liegt nicht in der rastlosen Grenzüberschreitung, der Zerschlagung des Bestehenden und der atemlosen Jagd nach dem Neuen, sondern in der Schaffung und Bewahrung nachhaltiger Strukturen – in kultureller, politischer und ökologischer Hinsicht.

Es ist an der Zeit, nach Formen des Wandels zu suchen, die nicht in Zerschlagung und Abriss, sondern in Erneuerung münden – einer Erneuerung, die gemeinschaftliche Institutionen stärkt, ohne das Individuum zu entmündigen. Denn wahre Emanzipation erfordert Strukturen, die Freiheit nicht als Privileg einzelner, sondern als Grundlage einer gemeinsamen Zukunft garantieren.

Dank

Für die bereichernde Zusammenarbeit im Rahmen der Gastredaktion dieser Ausgabe danke ich Pier Paolo Tamburelli und Anna Livia Friel, allen weiteren Beteiligten am Forschungsprojekt und den Autor*innen. Für die schöne Umsetzung des Projekts danke ich dem ARCH+ Team, insbesondere Nora Dünser (CvD), Mirko Gatti (Projektleitung) und Victor Lortie (Englisches Lektorat). Für die vollständige Liste der Beteiligten siehe Impressum.

1Max Horkheimer, Theodor W. Adorno: Dialektik der Aufklärung – Philosophische Fragmente, Frankfurt a. M. 1994, S. 3

2Max Horkheimer und Theodor W. Adorno verfassten Dialektik der Aufklärung zwischen 1942 und 1944, die offizielle Erstveröffentlichung erfolgte 1947 im Amsterdamer Exilverlag Querido.

3Michel Foucault: „Der Wahnsinn, Abwesenheit eines Werkes“, in: Ders.: Dits et Ecrits. Schriften in vier Bänden, Band I: 1954–1969, hg. v. Daniel Defert u. a., Frankfurt a. M. 2002, S. 544

1 Editorial

Dialektik der Aufklärung im Zeitalter der Disruption

Anh-Linh Ngo

10Essay

Wonders of the Modern World

Anmerkungen zu einem Forschungsprojekt

Pier Paolo Tamburelli

30List of Wonders

Case Studies

38 Great Mosque of Touba

50Batu Caves, Kuala Lumpur

62Sanctuary of Our Lady of Fátima

74Mount Rushmore National Memorial

86Theresienwiese, München

98Sambódromo, Rio de Janeiro

110Notre-Dame-de-la-Paix, Yamoussoukro

Fotos: Giovanna Silva

122Chronicle of Georgia, Tbilisi

Fotos: Grigory Sokolinsky

134Wonders of the Modern World

Eine Videoinstallation von

Giulio Squillacciotti

136Compendium

122Essay

Candles in the Wind

Von Denkmalen und Verschwörungen

Sam Jacob

156 Essay

Fabrik der großen Statuen

Das globale Vermächtnis des nordkoreanischen Mansudae Art Studio

Anna Livia Friel

164 Essay

Worte schwer wie Stein

Drama um die Inschrift für Mount Rushmore

Edward Eigen

176 Essay

Ground Control

Übertragungen vom Achten Weltwunder

Adam Sherman

186Interview

Alles, was ich über Surab Zereteli weiß

Fragmente, erzählt von

Vladimir Paperny

192Essay

Too Big to Fail

Der Entwurf von Venturi, Rauch & Scott Brown für die Staatsmoschee von Bagdad

Kersten Geers, Andrea Zanderigo

196Interview

Ein Gespräch mit Pierre Fakhoury

Pier Paolo Tamburelli

204 Post Scriptum

Pier Paolo Tamburelli

206 Beteiligte

207 Bildnachweise

208 Impressum

Cover: Batu-Höhlen, Kuala Lumpur © Giovanna Silva

ARCH+ Team dieser Ausgabe

Nora Dünser (CvD), Mirko Gatti (Projektleitung), Sascha Kellermann, Zita Leutgeb, Victor Lortie (Englisches Lektorat), Alex Nehmer (Satzkorrektur Deutsch), Anh-Linh Ngo (Redaktionsleitung), Sergen Yener

Gastredaktion:

TU Wien, Institut für Architektur und Entwerfen, Forschungsbereich Gestaltungslehre and Design: Pier Paolo Tamburelli, Anna Livia Friel

Wonders of the Modern World Anmerkungen zu einem Forschungsprojekt Text: Pier Paolo Tamburelli 1. Relikte In einer Notiz in seinen Bemerkungen über Frazers „The Golden Bough“ schreibt Ludwig Wittgenstein: „[…] man könnte ein Buch über Anthropologie so anfangen: Wenn man das Leben und Benehmen der Menschen auf der Erde betrachtet, so sieht man, daß sie außer den Handlungen, die man tierische nennen könnte, der Nahrungsaufnahme, etc., etc., etc., auch solche ausführen, die einen eigentümlichen Charakter tragen und die man rituelle Handlungen nennen könnte.“ Wittgensteins Feststellung mag auf den ersten Blick selbstverständlich erscheinen. Doch würde man sie auf Architektur anwenden, hätte das weitreichende Konsequenzen: Es wäre eine radikale Neubewertung der Grundprinzipien der Architektur nötig – oder zumindest der modernen Architektur. Denn moderne Architektur basiert auf einem strikten Reduktionismus, der besagt, dass sich alle architektonischen Phänomene ausschließlich durch „funktionale“ Zwecke erklären lassen (Wittgensteins „tierische“ Handlungen). Alles, was darüber hinausgeht, wurde konsequent aus ihrem Zuständigkeitsbereich ausgeschlossen. Die Unterscheidung zwischen dem „Tierischen“ und dem „Rituellen“ in Wittgensteins Fragment ist typisch für sein Denken. Während er ein klares Beispiel für „tierische Handlungen“ gibt, bleibt eine ebenso präzise Illustration „ritueller Handlungen“ aus. In einer für ihn charakteristischen Wendung deutet Wittgenstein an, dass die einzige mögliche Definition des Rituellen eine negative ist: „Rituell“ ist das, was nicht „tierisch“ ist. Der Kontrast zur exakten Benennung des „Tierischen“ lässt erahnen, dass das wirklich Wesentliche eigentlich das ist, was sich nicht einmal artikulieren lässt. Die genaue Definition des „Tierischen“ hinterlässt eine Art Relikt – etwas Kostbares und doch Unfassbares. Sehen wir nach, ob sich Spuren dieses Residuums in der gebauten Umwelt finden lassen. 2. Die moderne Welt Diese Forschungsarbeit beschäftigt sich mit moderner Architektur. „Modern“ ist zweifellos ein vager Begriff, doch ich habe bislang keinen besseren gefunden, um jene Architektur zu bezeichnen, die von Europäer*innen eingeführt wurde, heute weltweit an Universitäten gelehrt wird und in sämtliche Bauvorschriften Eingang gefunden hat – von Paraguay bis China, von Kamerun bis Kanada. Ich setze den Beginn der modernen Architektur im Jahr 1753 an, als Marc-Antoine Laugier seinen Essai sur l’architecture veröffentlichte. Sein Buch beginnt damit, dass ein einsamer Adam in der Wildnis umherstreift, einzig darauf bedacht, sein eigenes Wohlbefinden zu steigern. Dabei begegnet ihm ein schockierendes meteorologisches Phänomen, das uns als Regen bekannt ist. Er sucht zunächst Zuflucht im Wald, dann in einer Höhle, bis er sich schließlich aus herabgefallenen Ästen eine „Urhütte“ baut. Indem Laugier die völlige Isolation des Urmenschen sowie die absolute Stille voraussetzt, in der er seine Bauversuche durchführt, stellte er viele gesellschaftliche Annahmen der klassischen Architektur infrage. Er schlägt eine völlig neue Architekturpraxis vor, die unmittelbar auf der damals neuen Annahme eines individualistischen und freien Subjekts basiert. Für Laugier gibt es so etwas wie Gesellschaft nicht am Ursprung der Architektur, und somit auch keine Sprache, keine Lügen, keine Macht, keine Gewalt, keine Illusionen, keine Träume. Sobald dieser Ausgangspunkt feststand, war auch der Gegenstand moderner Architektur festgelegt. „Rituelle“ Gebäude und Landschaften verschwanden. So riesig sie auch waren, sie wurden unsichtbar. 3. Wunder der modernen Welt Wir alle wissen, dass es heute keine Wunder mehr gibt. Sie gehören einer fernen Vergangenheit an. Schließlich baut im Jahr 2025 niemand mehr Tempel oder Kolossalstatuen, oder? Und doch stehen sie, zu unserer Verblüffung, direkt vor uns. Es gibt sie in großer Zahl – und sie sind sehr, sehr groß. Auf die Frage eines westlichen Konservativen, warum wir keine Kathedralen mehr bauen, können wir einfach antworten: „Schau dich doch einfach mal um, du Idiot.“ Die Welt als Fabrik für große, unerklärliche Bauwerke ist immer noch in Betrieb. Das heilige Feuer der Monumentalarchitektur brennt nach wie vor. Man muss nur die Augen öffnen. Jedes Jahr, während der Aschura-Trauerzeit, pilgern bis zu 25 Millionen schiitische Pilger*innen von Nadschaf nach Kerbela. Entlang der 75 Kilometer langen Strecke werden provisorische Infrastrukturen errichtet. Jedes Jahr besuchen zwei Millionen tamilische Hindus die Batu-Höhlen in Kuala Lumpur, um das Thaipusam-Fest zu begehen. Sie erklimmen 272 Stufen, die zu einer Öffnung in einer Klippe im tropischen Wald führen, hinter der sich eine mit kleinen Tempeln übersäte Höhle erstreckt, in der Pfauen unter Stalaktiten umherstreifen. Die Treppe wurde 2018 in leuchtenden Farben gestrichen, um einen instagramtauglicheren Fotohintergrund abzugeben; zudem ist für die kommenden Jahre der Einbau einer Rolltreppe geplant. Jedes Jahr versammeln sich fünf Millionen Muslime zur Bishwa Ijtema in Dhaka, wo eine riesige Stoffüberdachung aufgespannt wird, um die Gläubigen vor der Hitze zu schützen. Jedes Jahr reisen drei Millionen Murid*innen aus dem Senegal zum Grand Magal nach Touba. Sie verstopfen die Autobahnen und verbringen einen ganzen Tag in Staus, um die knapp 200 Kilometer von Dakar zur Pilgerstätte zurückzulegen. Sie schlafen auf blauen Schaumstoffmatratzen, die in der ganzen Stadt verstreut sind, und versammeln sich schließlich rund um die Moschee mit ihren sieben Minaretten. Jedes Jahr wird in München eine riesige Zeltstadt aufgebaut, um das Oktoberfest zu feiern, welches erstmals anlässlich der Hochzeit eines bayerischen Kronprinzen stattfand. Seit dem Tod Stalins wurden fast 50 Kolossalstatuen errichtet, die Buddha oder Personifikationen Afrikas, der Mutter Ukraine oder Dschingis Khan gewidmet sind. Und doch schenken wir (westliche Architekt*innen, die den „internationalen Diskurs“ gestalten) diesen Bauwerken keine Beachtung. Wir halten sie nicht für untersuchenswert – weder als architektonische Möglichkeit noch als architektonische Fragestellung. Wonders of the Modern World ist ein radikal realistisches Unterfangen: Es schlägt vor, nicht mehr über das hinwegzusehen, was uns umgibt. Die simple Entscheidung, die Realität so zu akzeptieren, wie sie ist – eine Art von „Elefant im Raum“-Therapie – ermöglicht es uns, die zeitgenössische Architektur aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten oder zumindest den Standpunkt, der in diesen Objekten implizit enthalten ist, neu zu überdenken. Wenn die Generic City die architektonische Fragestellung einer neoliberalen, post-historischen Welt darstellte, dann könnten Wunder, so unsere Annahme, die Fragestellung einer Welt sein, in die Konflikte und Geschichte mit aller Macht zurückgekehrt sind. In der Architektur entstehen Paradigmenwechsel oft in dem Moment, in dem etwas Neues sichtbar wird – wenn Architekt*innen „lernen zu sehen“ (und in gewissem Maße „lernen zu mögen“), was zuvor unbeachtet geblieben ist. So lernten Erich Mendelsohn und Le Corbusier, Getreidesilos zu sehen, Robert Venturi und Denise Scott Brown lernten, Diners und Hot-Dog-Stände zu sehen, Aldo Rossi lernte, wieder Satteldächer zu sehen. Heute versuchen wir zu lernen, wieder riesige, in Berge gehauene Köpfe zu sehen. 4. Eine vorläufige Liste Wonders of the Modern World ist ein kollektives Forschungsprojekt, das am Lehrstuhl für Gestaltungslehre and Design der Technischen Universität Wien entwickelt wurde. Ab Herbst 2022 begannen wir, eine Liste von 50 Wundern zusammenzustellen, die wir in den kommenden zehn Jahren besuchen und dokumentieren wollen. Zu Beginn entstand die Liste auf denkbar einfache Weise: durch das Googeln von Schlagworten wie „kolossale Statue Pakistan“ oder „Pilgerreise Nicaragua“ und das Durchstöbern der Suchergebnisse. Wir sichteten fragwürdige Publikationen, sahen uns zweifelhafte TV-Sendungen an, konsultierten Websites mit lächerlichen Behauptungen und kämpften uns durch banale Listen zeitgenössischer „Sieben Weltwunder“, während wir parallel die Nachrichten nach möglichen Case Studies durchforsteten. Während wir an der Liste arbeiteten, begannen wir zu reisen. Bisher haben wir Touba, Kuala Lumpur, Fátima, Mount Rushmore, München, Rio de Janeiro, Yamoussoukro und Tiflis besucht. Unsere Forschungsteams bestehen aus kleinen Gruppen von vier bis sieben Personen, je nach Kontext. In der Regel verbringen wir etwa zehn Tage an den jeweiligen Orten oder in dazugehörigen Archiven. Unser Forschungsansatz ist bewusst offen gehalten. Wir sind weder Topograf*innen noch Entdecker*innen – und geben auch nicht vor, es zu sein. Alle Wunder sind längst bekannt und problemlos mit Linienflügen und Busfahrten zu erreichen. Tatsächlich sind wir eher eigenwillige Tourist*innen, die sich auf eine Art Pilgerreise begeben, deren Stationen sich weltanschaulich eigentlich gegenseitig ausschließen müssten. Nachdem wir Fotografien, Videoaufnahmen und Archivmaterial gesammelt sowie (hin und wieder) einige Messungen vor Ort vorgenommen haben, kehren wir an unseren Lehrstuhl in Wien zurück, um das visuelle Material nachzubearbeiten, Zeichnungen anzufertigen und Notizen zu überarbeiten. Jede Fallstudie wird durch Strichzeichnungen, Fotografien, Videos, eine Chronologie sowie eine kurze, sachliche Beschreibung dokumentiert. Die CAD-Zeichnungen sind stets in Schwarz-Weiß gehalten – so rational und nüchtern wie möglich. Die Zusammenstellung ist immer die gleiche: ein Lageplan, Grundrisse, Schnitte und Ansichten sowie eine Übersichtsgrafik, die den räumlichen Kontext zeigt (in der Regel eine Vogelperspektive, gelegentlich eine Axonometrie). Diese Dokumente sind schlicht und bewusst akademisch gehalten; tatsächlich ist hier ein Hauch von wissenschaftlicher Pedanterie nützlich – zumindest, um sich von journalistischen Sensationsberichten und fragwürdigen Formaten wie dem Whole Earth Catalog oder dem Dokumentarfilm Mondo Cane abzugrenzen. Als vorläufige Untersuchung geht Wonders of the Modern World zunächst nicht über grobe Zeichnungen und kurze Beschreibungen mit nur begrenzter Interpretationsarbeit hinaus. Wir bieten keine übergreifende Theorie von Denkmälern an – weder für eine säkulare noch für eine nicht-säkulare Gesellschaft – ebenso wenig wie eine Theorie der Beziehung zwischen „rituellen“ Handlungen und den dazugehörigen Bauwerken. Unser Projekt ist lediglich eine erste, skizzenhafte Dokumentation außergewöhnlich großer Gebäude und spezifischer Landschaften, die „rituellen Handlungen“ Raum bieten. Die Theorie besteht hier in nichts anderem als der bloßen Sammlung von Fallstudien – die Liste selbst ist die Theorie. 5. Klassifikationsprobleme „Wunder“ ist eine bewusst unscharfe Kategorie. Wir verwenden sie, um Gebäude und Landschaften zusammenzufassen, die vier einfache Kriterien erfüllen: Sie sind real, sie sind groß, sie lassen sich nicht allein durch „tierische Aktivitäten“ erklären, und sie sind modern – zumindest in dem Sinn, dass sie nach 1753 gebaut wurden, dem Jahr, in dem Laugiers Essai veröffentlicht wurde. Grob gesagt, handelt es sich bei den Wundern der modernen Welt um Orte, an denen große Menschenmassen unerklärliche Handlungen ausüben, oder um gigantische Bauwerke, die keinem eindeutigen „tierischen“ Zweck dienen und in den letzten 270 Jahren errichtet oder stark umgebaut wurden. Wunder mögen „ritueller“ Natur sein, aber das bedeutet nicht zwangsläufig, dass es sich ausschließlich um religiöse Gebäude handelt– oder dass sie irrational sind. Im Gegenteil: Ihre Organisation ist meist makellos und ihre Grundrisse folgen klaren, nachvollziehbaren Prinzipien. Wunder sind ein Werkzeug, um kollektiven Erfahrungen eine gebaute Form zu verleihen; sie sind eher eine Technologie der Erinnerung als eine der Behausung. Wunder regulieren die Bewegungsabläufe und die Ansammlung von Menschen, indem sie räumliche Gefäße bilden, in denen sich die Massen bewegen und verweilen – ähnlich wie Wasser in Flüssen und Seen. Wunder lenken Bewegungen und Blicke, stellen Bühnen bereit, auf denen Gesten und Handlungen vor den Augen dieser Massen dargeboten werden. Wunder sind für eine Gesellschaft des Spektakels gemacht – und insofern sind sie modern. Doch aus bautechnischer Sicht sind sie oft erstaunlich primitiv. Wunder sind eher flächenintensiv als kohlenstoffintensiv. Ihre technologische Rückständigkeit wird durch ihre unheimliche Effizienz ausgeglichen: Wunder operieren in einem rein ideologischen Raum, in dem keine Hightech-Leistung erforderlich ist; Maßstab, Sequenz und Gestalt reichen aus. Wunder tun etwas, was moderne Technik nicht tun soll: Sie sind bewusst träge und darauf ausgelegt, Veränderungen zu widerstehen, sie verkörpern Macht und inszenieren ganz offen Machtverhältnisse. Vielleicht übersehen wir Wunder so krampfhaft, weil wir noch krampfhafter vermeiden, Macht zu sehen – wir wollen sie nicht thematisieren und erst recht nicht riskieren, ihr entgegenzutreten. Angesichts dieser Tatsachen könnte man leicht zu dem Schluss kommen, dass Wunder lediglich Propagandamittel sind und von Natur aus autoritär. Und unbestritten trifft dies auf viele Wunder zu, etwa auf das Heiligtum von Fátima oder Ayodhya oder das Stadion Erster Mai in Pjöngjang. Eine solche Sichtweise würde eine bequeme Rechtfertigung liefern, um Wunder als gänzlich bedauerliche Erscheinungen abzutun und sie weiterhin zu ignorieren. Dabei sind Wunder weit ambivalenter. Ihre Bindung an die politischen Agenden, die sie hervorbrachten, ist oft erstaunlich lose. Wie Bauwerke im Allgemeinen sind auch Wunder indifferent gegenüber den Ideologien, denen sie einst dienten: Fátima überlebte das Ende des Salazar-Regimes und wurde mühelos in das behutsame Rebranding der katholischen Kirche unter Johannes Paul II. integriert. Manchmal ist die ideologische Agenda der Wunder von vornherein nebulös: Warum etwa beschloss die lokale Vertretung der Kommunistischen Partei Chinas in der Provinz Henan im Jahr 1987, die kolossalen Köpfe der Kaiser Yan und Huang in einen Berg am Gelben Fluss zu hauen? Wunder sind undurchsichtig und erklären nichts. Sie können auf geheimnisvolle Weise schwerelos und kurzlebig sein, wie der weiße Baldachin des Bishwa Ijtema in Dhaka, aber auch ganz enigmatisch bleiben, obwohl sie doch so deutlich zu uns zu sprechen versuchen wie die goldene Kuppel des Imam-Husain-Schreins in Kerbela oder die mit einem Winkelschleifer grob eingravierten Geschichten der Jungfrau Maria in der Höhlenkirche in Kairo, auch bekannt als Kloster des Heiligen Simon des Gerbers. Wunder sind oft mit zyklischen Festen verbunden, die einmal jährlich stattfinden (manchmal können auch längere Intervalle zwischen den Ereignissen liegen). Bei diesen Feierlichkeiten werden in der Regel temporäre Installationen errichtet, die den Raum neu ordnen und zu einer präzisen Choreografie der Menschenmengen beitragen. Wenn sie überfüllt sind, können Wunder gefährliche Orte sein und riesige Schlägereien oder tödliche Massenpaniken befördern. Wenn sie leer sind, wirken sie unheimlich: endlose Parkplätze, die sich in der Landschaft verlieren; die Münchner Theresienwiese ohne das Oktoberfest eine trostlose, kahle Fläche; die riesige, leere Esplanade in Fátima, die neben dem winzigen Dorf so deplatziert wirkt; oder auch die gigantische Moschee von Touba, deren sieben Minarette eine Stadt überragen, in der kaum ein Gebäude höher als ein Baum ist. Unsere Klassifizierung versucht, Vereinfachungen zu vermeiden – auch auf die Gefahr hin, etwas unsystematisch und unabgeschlossen zu bleiben. Bei der Zusammenstellung unserer Liste von Wundern hatte unsere Neugier auf die jeweilige Fallstudie stets Vorrang vor einer strikten Systematisierung. Dadurch umfasst die Liste sowohl Sakral- als auch Profanbauten, dauerhafte und temporäre Bauten sowie natürliche Strukturen. Wunder können Treppen sein, Kirchen, Tribünen, Volksfeste, Kuppeln, Moscheen, Tempel, Zelte, Skulpturen, Felsen, Berge oder Höhlen. Am Ende lassen sich vielleicht nur drei Dinge mit Sicherheit über alle Wunder sagen: Sie sind sehr groß, sie geben vor, alt zu sein, und sie sind hässlich. 6. Sehr groß Wunder sind groß. Ihr Bau erfordert enorme Mengen an Material, Arbeitskraft, Zeit und Geld. Der Bau der Basilika Notre-Dame-de-la-Paix in Yamoussoukro soll die Staatsverschuldung der Côte d’Ivoire angeblich verdoppelt haben. Wunder werden für eine Gemeinschaft geschaffen, sind aber nicht das spontane Produkt einer solchen. Wunder sind ein Top-down-Phänomen, finanziert von wohlhabenden Spender*innen, wenn nicht gar von regelrechten Autokrat*innen. Die Notre-Dame-de-la-Paix wurde vom damaligen Präsidenten der Côte d’Ivoire Félix Houphouët-Boigny in Auftrag gegeben – als eine Art architektonische Erpressung, um den Papst zu einem Besuch zu bewegen, was ihm auch gelang. Mount Rushmore wurde ursprünglich vom Bildhauer und Unternehmer Gutzon Borglum als kommerzieller Vergnügungspark begonnen und nach dessen Bankrott von der US-Bundesregierung übernommen und fertiggestellt. Die Batu-Höhlen wurden vom Zinnminen-Magnaten K. Thamboosamy Pillay mit Hindutempeln für malaiische Tamilen vollgestopft. Die Große Moschee von Touba wurde von der Muriden-Bruderschaft mit finanzieller, technischer und administrativer Unterstützung der französischen Kolonialbehörden gebaut. Sie folgen zwar keinem einheitlichen Muster, aber Wunder sind politische Instrumente. Sie markieren oft eine Art Kompromiss zwischen einer aufstrebenden Gemeinschaft, die rituelle Strukturen sowie symbolische Selbstbestätigung benötigt, und einer etablierten Macht, die technische Unterstützung gewährt – unter der Bedingung, dass diese Anerkennung rein symbolisch bleibt (so wie es die französischen Kolonialbehörden in Touba taten). Wunder sind das Produkt oder zuweilen das Nebenprodukt eines Institutionalisierungsprozesses, der einer zuvor unterrepräsentierten Praxis und der damit verbundenen sozialen Gruppe Sichtbarkeit verleiht. Manchmal ist der symbolische Tausch erstaunlich simpel: „Eure Heiligkeit, ich habe soeben eine Kirche wie die Eure hier nahe der Savanne gebaut. Warum kommt Ihr nicht und seht sie Euch an?“ Manchmal sind Wunder jedoch ambivalenter: Die schnörkellos infrastrukturelle Logik des Sambódromo verschleiert, dass es den carnaval im postdiktatorischen Brasilien entscheidend formalisierte. Vielleicht könnte ein rudimentärer Grundsatz der Wunder wie folgt lauten: Je unwahrscheinlicher die Beziehung zwischen der Institution, die ein Wunder errichtet, und der Macht, die sie legitimieren soll, desto auffälliger fällt das Wunder aus. In jedem Falle sind Wunder notwendig, um rituelle Handlungen in etablierte soziale Praktiken zu überführen – und damit bestimmte Gruppen von Menschen hervorzuheben und zu institutionalisieren. Dieser Prozess erfordert den Einsatz von Architektur, oder zumindest bedarf er einer räumlichen Transformation. Das gilt paradoxerweise selbst für Wunder, die so sehr darauf bedacht scheinen, keine Spuren zu hinterlassen, wie im Fall des Burning Man Festivals, das jedes Jahr in der Wüste von Nevada stattfindet. Wunder müssen nicht einmal Bauwerke sein, solange sie groß sind und einen hohen Wiedererkennungswert besitzen. Sie verankern eine bestimmte Abfolge von Handlungen an einem bestimmten Ort; sie heben sich deutlich von der ununterscheidbaren „Natur“, die sie umgibt, als etwas Fremdes und unmittelbar Erkennbares ab. Ob diese Wirkung durch architektonische oder durch symbolische Mittel im kollektiven Gedächtnis erzeugt wird, spielt letztlich keine Rolle. Selbst wenn sie „natürlichen“ Ursprungs sind, wie die Niagarafälle, der Devils Tower in Wyoming, der Fels von Guatapè oder das hügelige Amphitheater von Șumuleu Ciuc, sind Wunder offensichtlich menschengemacht: Sie existieren, damit andere Menschen sich wundern. 7. Scheinbar alt Wunder geben vor, alt zu sein. Sie versuchen, die Geschichte umzuschreiben, indem sie dem Raum eine gefälschte, auf die zeitgenössische Funktion zugeschnittene Altertümlichkeit zuschreiben. Diese „Verortung in der Vergangenheit“ kann ganz unmittelbar und aggressiv geschehen, wie in Ayodhya, wo ein brandneuer Hindu-Tempel die wenig subtile Aufgabe erfüllen soll, den Geist eines früheren Tempels heraufzubeschwören, der sich vor langer Zeit dort befand. Seine Existenz dient der nachträglichen Legitimation des Abrisses der Moschee, die bis 1992 an derselben Stelle stand. Doch oft bleibt diese Rückprojektion diffus in ihrer Aussage, wodurch ein Raum für vage und grotesk anmutende Szenerien entsteht: Die dunkle Masse der Stonehenge-artigen Chronik von Georgien erinnert mehr an Conan der Barbar, während der kitschig-bunte Fußweg hinauf zu den Batu-Höhlen eher an Charlie und die Schokoladenfabrik denken lässt. Selbst dort, wo Wunder architektonisch weniger schrill erscheinen, spiegelt sich in ihnen eine Sehnsucht nach einer unbestimmten Vergangenheit wider. Doch ist diese Nostalgie stark standardisiert und folgt stets demselben Rezept: Der naive Glaube an Symmetrie führt zu einer improvisierten Beaux-Arts-Komposition, in der man nach Belieben sentimentale Akzente setzen kann. Wunder sehen aus, als hätte sie eine Künstliche Intelligenz entworfen, die man mit Schriften von Durand gefüttert hat, gewürzt mit lokalen Traditionen: almohadisch in Touba, gotisch in Lourdes, römisch in South Dakota, Nagara-Stil in Ayodhya. Die stilistische Zuordnung bleibt oft lose und die Details sind derart vereinfacht, dass man die Bauten aus Beton errichten kann – zumindest war das bis zur Jahrtausendwende der Fall. Seither ermöglichen CNC-Frästechniken eine fast schon lächerliche Präzision der Nachbildungen. Infolgedessen wirken Wunder eklektisch und manchmal kolonial, selbst wenn sie von stramm nationalistischen, postkolonialen Regimen errichtet wurden – und auch wenn sie mitten in Europa gebaut wurden. 8. Hässlich Wunder sind nicht schön. Während sie auf dem Papier meist vielversprechend aussehen (das Padre-Cícero-Denkmal in Juazeiro do Norte besteht aus zwei großen kreisrunden Betonscheiben, die eine flache, schlecht belichtete Halle aufspannen, auf der eine kolossale Statue auf einem achteckigen Sockel steht), enttäuschen Wunder in der Realität fast immer – eine schmerzhafte Erinnerung daran, dass Architektur eine visuelle Kunst ist und ohne klare visuelle Qualitäten nicht existieren kann. Wunder bedienen sich der einfachsten und unmittelbarsten architektonischen Tricks: schiere Größe und plakative Symbolik. Sie versuchen, ein breites Publikum anzusprechen – mit goldenen Statuen und pyramidalen Assemblagen, riesigen Toren mit überdimensionalen Inschriften, leuchtenden Farben und üppigen Dekorationen aus Kunstmarmor. Wunder scheuen Raffinessen. Sie sind provinziell und altmodisch, humorlos und unbeholfen. Sie sind überladen, ohne den geringsten Hauch von sprezzatura, wie man im Italienischen jenen mühelosen Charme nennt, der Kunst lebendig macht. Ihre ostentative Hingabe an politische oder religiöse Zwecke erstickt jede Möglichkeit einer Distanzierung, jedes Quäntchen intellektueller Freiheit – nicht wegen eines Übermaßes an Ideologie, sondern schlicht aus Mangel an einer eigenständigen, souveränen Ästhetik. Das Fehlen einer autonomen formalen Idee führt zwangsläufig dazu, dass Wunder ihrem Inhalt zum Opfer fallen. Die Kirche in Lourdes ist gotisch, weil die Gotik „religiöser“ ist als die dorische Ordnung, der Tempel in Ayodhya ist im Nagara-Stil gehalten, weil dieser hinduistischer ist als eine Mogul-Architektur. Doch ist dieser Mangel an architektonischem Bewusstsein nicht auf einen Mangel an Architekt*innen zurückzuführen. Diese massiven Ansammlungen von Beton und Stein sind definitiv kein Fall von Architektur ohne Architekten. Wunder sind entworfen, und zwar schlecht entworfen. Ihre Architekt*innen sind dokumentiert, wenn auch oft (und zu Recht) in Vergessenheit geraten. Wunder kopieren gern und völlig hemmungslos die naheliegendsten Vorbilder (z. B. den Petersdom). Ähnlich wie die stalinistische Architektur sind Wunder plebejische Akte der Enteignung von Kultur. Wunder beanspruchen das gesamte architektonische Erbe der Menschheit, auf das sie nach Belieben zurückgreifen. Doch während sie die gesamte Architekturgeschichte für sich in Anspruch nehmen, agieren Wunder so, als hätte es nie irgendeine Form von Architektur gegeben, als könnten architektonische Ziele ohne Architektur erreicht werden. In dieser Hinsicht sind Wunder durchaus interessant: Ihre ungeheure kulturelle Ambition steht im krassen Widerspruch zu den primitivsten formalen Entwurfsentscheidungen und den niedrigsten Erwartungen an den guten Geschmack. Wunder sind schamlos. Ihre gelegentliche Schönheit entspringt einem primitiven Verlangen. In ihrer provokanten Direktheit ignorieren diese Bauwerke sämtliche Tabus und stellen alles infrage, was wir seit der Avantgarde über gute Architektur zu wissen glauben. Wunder sind Kitsch. Sie verachten die Avantgarde genauso, wie die Avantgarde sie verachtet; Adorno hätte eine Reise nach Rio zum carnaval für eine idiotische Idee gehalten. Auch die goldene Murugan-Statue in den Batu-Höhlen hätte ihm nicht gefallen, ebenso wenig wie eine Maß Bier auf dem Oktoberfest. Nichtsdestotrotz besitzen Wunder eine Anziehungskraft auf die Massen: Biker*innen durchqueren das ganze „Flyover Country“, um nach Sturgis und zum Mount Rushmore zu gelangen; Murid*innen kehren aus Europa zurück, um am Grand Magal teilzunehmen; Schiit*innen aus aller Welt schicken die Leichen ihrer Verwandten zur Bestattung nach Nadschaf. Wunder sind populär, sehr populär. Und sie werden ganz natürlich von der Popkultur vereinnahmt und finden von dort aus sogar ihren Weg in höhere Sphären der Kultur (Mount Rushmore hat es nicht nur Deep Purple und den Simpsons angetan, sondern auch Hitchcock). Nur eine Disziplin hat sich bislang konsequent nicht für sie interessiert: die Architektur. 9. Ohne Theorie Wunder werden in der Peripherie und für die Peripherie gebaut, aber entworfen werden sie in den urbanen Zentren. Die Notre-Dame-de-la-Paix wurde in den 1980er-Jahren in Paris entworfen, wahrscheinlich von Menschen, die Voyage, voyage und Joe le taxi hörten. Es sind moderne Architekt*innen, die moderne Wunder entwerfen, und zwar nach einer modernen Logik – es ist dieselbe Logik, die die Existenz von Wundern leugnet, weshalb diese auch so hässlich sind. Wunder werden innerhalb eines Milieus geschaffen, das die Entwurfsaufgabe längst vergessen hat. Sie entstehen innerhalb eines feindseligen architektonischen Umfelds, und zwar auf der untersten Ebene, in einem architektonischen Halbalphabetismus. Im 17. Jahrhundert hätte die Gestaltungsaufgabe, Kolossalköpfe historischer Persönlichkeiten in Felswände zu meißeln, noch die Aufmerksamkeit von Größen wie Bernini und Wren erregt. Doch 1927, während Mies van der Rohe und Le Corbusier an der Weissenhofsiedlung arbeiteten, wurde der Mount Rushmore einem „Proto-MAGA“-Außenseiter wie Gutzon Borglum überlassen. Vormoderne Tyrann*innen konnten sich noch auf eine architektonische Disziplin verlassen, die ihrer Kaltblütigkeit entgegenwirken und sie abfedern konnte – die Autokrat*innen von heute sind hingegen ihrem eigenen Unwissen ausgeliefert. Im Gespräch mit Pierre Fakhoury, dem Architekten der Notre-Dame-de-la-Paix, wurde deutlich, dass er für den Entwurf einer Kopie des Petersdoms in Yamoussoukro einfach keine Kriterien hatte, an die er sich halten konnte. In Ermangelung einer Strategie, sich die Bauaufgabe als kulturelle Fragestellung anzueignen, wurde die neue Basilika unbeabsichtigt zu einer buchstäblichen Kopie. Doch man muss anerkennen, dass Fakhoury ein hervorragender moderner Architekt ist, der solche Meisterwerke wie die Kathedrale von Korhogo und den Tour Postel in Abidjan geschaffen hat. Dies beweist, dass Wunder nicht das persönliche Scheitern eines Architekten wie Fakhoury sind, sondern vielmehr das Scheitern einer Theorie der modernen Architektur als Ganzes. Unter anderen Umständen hätte der faszinierende (und zumindest innerhalb der architektonischen Disziplin legitime) Wunsch von Präsident Houphouët-Boigny, eine Kopie des Petersdoms am östlichen Rande der Guineischen Wälder Westafrikas zu errichten, ein Meisterwerk hervorbringen können. So wie es geschah, als Julius II. Bramante den ähnlich abwegigen Auftrag erteilte, eine Kopie des Pantheons auf eine Kopie der Maxentiusbasilika zu setzen. Leider wurde die Notre-Dame-de-la-Paix zu einem seltsam undefinierbaren Gebilde, in dem großartiges modernes Gespür – etwa der unverstellte und leere, Schinkel-ähnliche Portikus, der sich zum Wald hin öffnet – gegen die formale Gesamtlogik des Bauwerks ankämpft. Wir sind beileibe nicht die ersten, die sich diesem Thema widmen. Die Moderne hat mehrfach versucht, das wiederzugewinnen, was sie beschlossen hatte zu vergessen. Am bekanntesten sind wohl die Nine Points on Monumentality von Giedion, Léger und Sert (1943) sowie Rudofskys Architektur ohne Architekten (1964). Beide Ansätze scheiterten, da es diese frühen Verfechter der Moderne versäumten, die Voraussetzungen dessen zu hinterfragen, was sie nur wenige Jahrzehnte zuvor propagiert hatten – und weil sie der Architektur, die (offenkundig) nicht ohne Architekten war, keinerlei intentionale Handlungsmacht zugestanden. Ich glaube nicht daran, dass wir ohne Umwege und ohne jegliche Form der Selbstkritik zu einer neuen Architekturtheorie gelangen können. Im Gegenteil: Ein Umweg über die Wunder könnte ein guter Ausgangspunkt für eine Neubewertung der impliziten Annahmen der modernen (und zuvor der klassischen) Architektur sein. Hier fällt ein großer räumlicher Umweg mit einem großen zeitlichen Umweg zusammen. Vielleicht kann ein Besuch des Wat Phra Dhammakaya oder des Mormonentempels in Salt Lake City dabei helfen, sich aus unserer überholten modernen Denkweise zu lösen. Statt Giedion, Léger, Sert oder Rudofsky ist es meines Erachtens lohnenswerter, Loos, Koolhaas und vor allem Rossi zu folgen. Denn der erste Schritt zu einer neuen Theorie der Architektur als Technologie des kollektiven Gedächtnisses besteht in einer kritischen Neubewertung der liberalen Grundannahmen der Moderne. 10. Wunder, von Wien aus betrachtet Aus unserer europäischen Sicht erscheinen Wunder weit entfernt. Zwar gibt es auch bei uns Wunder, doch sie wirken wie etwas Fernes, das nicht für uns, sondern für andere bestimmt ist. Und diese durch Wunder sichtbar werdenden Anderen sind nicht die coolen, mysteriösen Anderen westlicher poststrukturalistischer Fantasien, sondern die realen, lästigen Anderen des alltäglichen Klassenkampfes. Sie sind real existierende Andere. So wie der „real existierende Sozialismus“ weit weniger attraktiv war als sein theoretisches Modell, so sind die real existierenden Anderen weit weniger attraktiv als die verführerische und raffinierte Andersartigkeit, der wir eines Tages zu begegnen (oder die wir gar selbst zu sein) hoffen. Ihr wesentliches Merkmal ist schlicht die Tatsache, dass sie real sind – und dass sie die Mehrheit der Weltbevölkerung ausmachen. Die real existierenden Anderen sind uns weder bekannt noch sind sie exotisch, sie sind weder so archaisch, wie wir befürchten, noch so futuristisch, dass sie unsere ästhetisierenden Untergangsfantasien befriedigen. Die real existierenden Anderen sind weder unschuldig noch glücklich (sie sagen nicht, wie Diderots fiktive Tahitianer, „wir sind unschuldig, wir sind glücklich“); sie sind so unangenehm wie ihre architektonischen Erscheinungsformen, so albern wie Wunder. Aber wir werden uns nicht mit diesen Anderen befassen, wir werden Wunder beschreiben, ohne direkt auf ihre Urheber*innen einzugehen. Für unsere architektonische Forschung genügt die Erkenntnis, dass Wunder von einem Subjekt mit eigener Handlungsmacht gebaut wurden. Noch einmal: Wunder sind keine Architektur ohne Architekten. Ein Vorbild für unseren Atlas der modernen Wunder ist die Description de l’Égypte. In der Manier solcher enzyklopädischen Bestandsaufnahmen des 19. Jahrhunderts ist unser Thema gewaltig, unsere Kategorien sind provisorisch (und zugegebenermaßen recht vage), unsere Zeichnungen nur annähernd präzise und die behauptete Neutralität unserer Darstellungen äußerst fragwürdig. Der ausdrückliche Verweis auf die Description unterstreicht nicht nur unser Engagement für eine sorgfältige, sachliche Dokumentation, sondern macht auch die unverkennbaren Parallelen unserer Arbeit zu diesem Meilenstein des Orientalismus sichtbar. Obwohl sich unsere Fallstudien sowohl im Globalen Süden als auch im Westen befinden, und unsere Absicht sicherlich nicht darin besteht, Wunder aus dem Reich der stillen Obskurität … in die Klarheit der modernen europäischen Wissenschaft zu überführen, reisen wir doch von Wien aus (von diesem unfreiwilligen und höchstwahrscheinlich abtrünnigen Randgebiet des Westens). Wir bewegen uns von einem (grob gesagt) modernen und säkularen Kontext aus hin zu einem (grob gesagt) unmodernen und nicht-säkularen Kontext – von einem kolonialen Raum zu einem kolonisierten Raum. Was hier zählt, sind weder unsere Haltung noch unsere Ideologie, sondern unsere Gewohnheiten, unser Kontext. Wir sollten diese Bedingungen so explizit wie möglich machen: Wir können Wunder aufsuchen, weil wir Zugang zu den Ressourcen einer vergleichsweise wohlhabenden mitteleuropäischen Universität haben. Dass wir nicht dem Eurozentrismus ideologisch verpflichtet sind, reicht nicht aus, um die eurozentrischen Prämissen unserer Forschung zu überwinden. Unter diesen Bedingungen versuchen wir, auf einem schmalen Grat zu wandeln und uns sowohl von einem Orientalismus zu distanzieren, den wir verabscheuen, als auch von einem Postkolonialismus, dem wir uns nicht anschließen können. Wir suchen Wunder auf, weil wir glauben, dass es dort etwas zu lernen gibt – und weil wir glauben, dass Wunder, trotz all ihrer Unbeholfenheit, eine mögliche Richtung für die zeitgenössische Architektur aufzeigen. Doch wir gehen nicht als Pilger*innen zu den Wundern, sondern als Forscher*innen. Das Ziel unserer Reisen ist es, eine vorläufige Beweissammlung zusammenzustellen, um Wunder als Fragestellung der zeitgenössischen Architektur zu untersuchen. Anschließend wollen wir zur Moderne und zum Klassizismus zurückkehren, um eine neue Kritik der westlichen Architekturtradition und ihrer impliziten Annahmen zu formulieren. Doch das letztendliche Ziel unserer Forschung lautet: Wir hoffen, dass unsere Streifzüge durch die Welt der Wunder uns zumindest ein wenig von jener Distanz verschaffen, die Louis Dumont nach seinem ausgedehnten Umweg durch das alte Indien dazu befähigte, seine Gedanken über Ursprung und Triumph der Wirtschaftsideologie zu Papier zu bringen. Indem er durch die Brille seiner früheren Studien blickte, konnte Dumont den Spiegel umkehren, um die Moderne aus einer produktiven Distanz zu betrachten. Auf diese Weise konnte er seine vergleichende Studie über die moderne Ideologie entwickeln. Wonders of the Modern World ist alles andere als eine Geschichte mit Happy End oder ein posthistorisches Abfeiern bunter, friedlicher Vielfalt. Das entspräche schlichtweg nicht dem, was wir an all diesen Orten gesehen haben. Wunder sind durch Konflikte entstanden, ihre Geschichte ist oft tragisch (und natürlich auch komisch). Ihre Geschichten sind letztendlich unsere Geschichten – nicht nur, weil der Kolonialismus unser Projekt war, sondern weil diese Geschichten von jener Angst, Unwissenheit und Gewalt durchdrungen sind, die zugleich unsere eigene Angst, Unwissenheit und Gewalt sind. Die vielleicht wichtigste Erkenntnis nach all diesen Reisen ist, dass Wunder so durchschnittlich sind wie wir selbst. Wunder sind die Architektur der Anderen und gerade deshalb sind sie unsere Architektur. 11. Historische Architectur Im Jahr 1721 veröffentlichte Johann Bernhard Fischer von Erlach seinen Entwurff einer historischen Architectur, eine Sammlung von 86 Folios, die die Architektur der Juden, Ägypter, Syrer, Perser, Griechen, Römer, Araber, Türken, Siamesen, Chinesen und Japaner zeigt. Fischer von Erlachs Ziel war es, eine umfassende Dokumentation von Beispielen zu schaffen, die sowohl in historischer als auch geografischer Hinsicht eine große Vielfalt aufweisen. Auf diese Weise wollte er, wie er in der französischen Fassung der Einleitung schreibt, „eine allgemeine Idee von der Verschiedenheit der Gebäude des Altertums und aller Nationen“ vermitteln. Er durchforstete sowohl Zeit (l’antiquité) als auch Raum (toutes les Nations). Seine Sammlung umfasst Bauwerke wie die Pyramiden von Gizeh, die Hängenden Gärten von Babylon, die Hagia Sophia, die Kaaba in Mekka, den Naqsch-e-Dschahan-Platz in Isfahan und die Verbotene Stadt in Peking. Eine besondere Rolle innerhalb des Werkes spielen die sogenannten Sieben Weltwunder des klassischen Altertums, die in Band I aufgeführt sind. Als eine durch und durch pluralistische Zusammenstellung (die Sieben Weltwunder sind in der Tat sieben Stück) liefern diese Monumente eine Vielzahl von Präzedenzfällen und deuten implizit auf die Möglichkeit einer Erweiterung hin. Die Sieben Weltwunder sind eine Liste, und auch der Entwurff ist eine Liste. Die Struktur des Buches ist parataktisch: Die chinesischen Pagoden sind Teil der Sammlung, weil die Isola Bella Teil der Sammlung ist, und diese ist Teil der Sammlung, weil die Hängenden Gärten von Babylon Teil der Sammlung sind – und so weiter. Die „Theorie“ ist die Liste selbst, die reine Anhäufung von Beispielen. Die Bauten sind nicht chronologisch geordnet, in keinerlei Erzählung eingebettet; das Buch ist frei von Hierarchien und gesteht jedem Bestandteil die gleiche Bedeutung zu. Fischer von Erlach wählte ausschließlich reale Bauten aus, sehr große und/oder sehr seltsame Bauwerke, die so groß und/oder so seltsam sind, dass man sich wundert. In seiner Sammlung gibt es keine Wohnhäuser, keine Depots, keine Markthallen, keine Eldorados, keine Urhütten. Seine Fantasie bezieht sich nur auf das Reale. Dieser kompromisslose Realismus ist das Inspirierendste an seinem Werk: Unermüdlich offenbart er die Pracht und Komplexität real existierender Gebäude, real existierender Städte, real existierender Landschaften. Obwohl Fischer von Erlachs Herangehensweise zweifellos einem klassischen Architekturverständnis entspringt, ist sein Ansatz zumindest im Kern vergleichend. Die Zivilisationen, die Fischer beschreibt, sind ebenso vielfältig wie die möglichen architektonischen Antworten, die ihren jeweiligen Kontexten entsprechen. Für ihn ist der Zusammenhang zwischen Architektur und Gesellschaft nicht gegeben– schon gar nicht in einer idealen Vergangenheit, in der sich alle Fragen in einem mythischen, übernatürlichen und unumkehrbaren Gründungsakt aufgelöst hätten. Vielmehr ist dieser Zusammenhang genau das, was es zu erforschen gilt; wobei ein zentraler Punkt dabei lautet, dass dieser Zusammenhang nicht unbedingt ein einziger sein muss. Obwohl Fischer von Erlachs Buch natürlich keine Antwort auf Laugier ist (es erschien 32 Jahre vor dessen Essai), zeigt es eine Alternative zu Laugiers Architektur des Besitzindividualismus auf. Statt den Gründungsakt der Architektur zu hinterfragen und neu zu definieren (und damit eine radikal neue Architektur aus einer unberührten Quelle zu imaginieren), schlägt Fischer von Erlach vor, einfach das Spektrum der Phänomene zu erweitern, mit denen sich die Architektur befassen sollte, ohne dabei ihre konstitutive Komplexität aufzugeben. Seine Erweiterung des Kanons macht deutlich, dass der Klassizismus ein formaler Apparat ist, der infrage gestellt und weiterentwickelt werden kann, da er kein unumstößliches ideologisches Bündnis mit einer bestimmten politischen Macht eingegangen ist. Fischer von Erlach zufolge sollte das Repertoire der klassischen Architektur weder vergessen noch neu begründet werden; es sollte schlicht und einfach genutzt werden. Innovationen erfordern keinen neuen Werkzeugkasten, sie gehen einfach von anderen Akteur*innen aus, die andere Fragen stellen. 12. Klassizismus ohne den Westen Während die kulturellen Unterschiede global nach wie vor sehr groß sind, ist die zeitgenössische Architektur extrem uniform geworden. Wahrscheinlich ist die Architektur heutzutage die einheitlichste kulturelle Praxis der Welt. Dies ist kein Grund zur Freude, aber auch keiner zur Klage – es ist schlicht eine Tatsache. Die zeitgenössische Architektur ist modern (oder postmodern, sollte man solche Spitzfindigkeiten bevorzugen), und sie ist es auf der ganzen Welt. Alle derzeit verfügbaren architektonischen Optionen – selbst jene, die sich auf nicht-westliche Architekturtraditionen berufen – werden durch das Raster der Moderne betrachtet. Wunder haben noch keine Theorie, aber sie haben bereits einen Kanon – den modernistischen Kanon, den wir jeden Tag nutzen. Es gibt keinen Weg zurück, keine Möglichkeit, vergangene (und potenziell alternative) Kanons wiederzubeleben. Wir verfügen heute über einen einzigen Kanon, der uns vor langer Zeit diktiert wurde, mittlerweile jedoch allgemein anerkannt ist. Das ist immerhin praktisch. Das Problem mit diesem westlichen, modernistischen, klassischen Kanon ist nicht der Kanon selbst (die dorische Ordnung, das Nerva-Forum, das Alte Museum, das Seagram Building), sondern die Art und Weise, wie er angewendet wird, und die Bedürfnisse und Wünsche, denen er gerecht werden soll. Die Frage, die wir an den Kanon richten sollten, ist die Leninsche Frage: Wer? Und für wen? Wer wird den Kanon nutzen? Und zu welchem Zweck? Denn die Liste möglicher Verwendungszwecke übersteigt bei weitem die Ängste und Wünsche der westlichen Elite, die sich als Hüter dieses Kanons begreift. Außerdem können westliche Architekt*innen den Kanon nicht einfach ablehnen, nur weil er ihnen ein schlechtes Gewissen bereitet. Das wäre wirklich zu viel des Gejammers. 13. Erschafft neue Wunder! Wunder sind zu hässlich, um einen neuen Kanon zu definieren. Doch ihre Hässlichkeit zeigt, dass ein neues Verständnis des Kanons sowohl notwendig als auch möglich ist – eines, das zumindest auf einige Missstände der Wunder reagiert: auf ihre rücksichtslose Gleichgültigkeit gegenüber dem Stil oder auf ihre vulgäre Faszination für das Spektakel. Wunder sind letztlich nichts anderes als ein unbeholfener Versuch, sich den Kanon anzueignen – ein bislang gescheiterter Versuch, weil ihr Angriff auf die Schönheit zu unentschieden und in gewisser Weise zu anständig ist. Der Mut, den Wunder beim Aufwerfen von Fragen zeigen, findet keine Entsprechung in den Antworten, die sie geben können. Ihr Umgang mit dem Kanon ist zu zaghaft. Tatsächlich sollte der Kanon nicht angeeignet, sondern enteignet werden. Wenn wir zwischen Wundern umherwandeln, wird erkennbar, dass Architektur ein Versuch ist, das kollektive Leben zu gestalten – eine Möglichkeit, sich das Zusammenleben innerhalb gemeinsamer Formen vorzustellen und Raum als Instrument der Institutionenbildung zu nutzen. Die Architektur scheint ihre Fähigkeit zurückzugewinnen, Grenzen für gemeinsame Erfahrungen zu definieren und einen Gestaltungsrahmen für den kollektiven Raum zu schaffen – und damit etwas zu tun, das in postmodernen, hyperindividualistischen Gesellschaften gänzlich tabu ist: innerhalb vorgegebener Rahmen zu denken, Formen zu entwerfen, die Menschengruppen kontrollieren und ihre Handlungen lenken können. In dieser Hinsicht ist Wonders of the Modern World ein Versuch, jene Kraft zu beschwören, die Wunder erst hervorbringt: ein indirektes Plädoyer für neue politische und gesellschaftliche Experimente, die einem Planeten mit acht Milliarden Menschen neues Leben einhauchen könnten, die doch unmöglich alle glauben können, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit keine Alternative gibt. Wunder sind schlechte Architektur. Aber sie sind schlechte Architektur mit einem aufrichtigen Wunsch nach Architektur. Wunder weisen eindeutig auf etwas hin; sie zeigen ein Potenzial auf. Können wir in diese bodenlosen Reservoirs des schlechten Geschmacks blicken und darin etwas entdecken? Sind Wunder der Ort, an dem wir endlich Zugang zu jener mysteriösen Substanz finden, die Pier Paolo Pasolini einst als „revolutionäre Kraft der Vergangenheit“ bezeichnete? Wenn es 1985 nicht möglich war, eine überzeugende Kopie des Petersdoms in der tropischen Savanne zu errichten, wäre es dann vielleicht 2048 möglich, eine stimmige Kopie der Verbotenen Stadt in Daressalam zu bauen oder 2066 ein neues Taj Mahal in London? 1Ludwig Wittgenstein: „Bemerkungen über Frazers The Golden Bough“, in: Synthese 17 (1967), S. 233Ð253, hier S. 240 2Eine zeitgenössische Ausgabe ist Marc-Antoine Laugier: Essai sur l’architecture, Paris 2012 3Für Vitruv war Architektur eine Aktivität, die in biologischer Evolution wurzelt („daß er nicht gebückt, sondern aufrecht einhergeht und der Welt und Gestirne Pracht anschauet“) und untrennbar mit der Entstehung von Sprache und Gesellschaft in Zusammenhang steht („In dieser Versammlung brachten die Menschen mancherley Töne vermittels Athems hervor, welche sie im täglichen Gebrauche als Benennung derjenigen Dinge, bey welchen sie zuerst vorgekommen waren, beybehielten. Indem sie darauf sich öfters die gewöhnlichsten Dinge bezeichneten, fiengen sie nach und nach von selbst zu reden an. So schufen sie unter einander die Sprachen.“). Siehe Marcus Vitruvius Pollio: De Architectura, Buch II, Kapitel 1, hier in der Übersetzung von August Rode. 4Für eine Diskussion der politischen Grundsätze im Zusammenhang mit diesem tiefgreifenden Paradigmenwechsel, vgl. C. B. Macpherson: Die politische Theorie des Besitzindividualismus, Frankfurt a. M. 1990 5Vgl. “The Generic City“, in: O.M.A., Rem Koolhaas, Bruce Mau: S, M, L, XL, New York 1995, S. 1238Ð1267 6Der Whole Earth Catalog war ein US-amerikanisches Magazin, das von Stewart Brand ins Leben gerufen wurde und von 1968 bis 1972 erschien. Mondo Cane lautete der Titel eines Dokumentarfilms aus dem Jahr 1962 von Gualtiero Jacopetti, Paolo Cavara and Franco Prosperi, der verschiedene Szenen aus aller Welt zeigt, die die Zuschauer*innen sowohl schockieren als auch unterhalten sollen. Viele der dargestellten Szenen befassen sich mit dem gewaltsamen Umgang mit Tieren, zeigen Schlachtungen und Rituale. 7Auch wenn wir hier nicht versuchen, spezifische Schlussfolgerungen zu ziehen, ist es wichtig zu erwähnen, dass der Kontext unserer Forschung durch das grundlegende Werk von Charles Taylor definiert wird. Siehe insbesondere Charles Taylor: Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt a. M. 2009 8Wir haben es nicht unternommen, eine Taxonomie räumlicher Anordnung von Menschenmassen zu entwerfen. Wir halten eine solche Klassifikation für unmöglich – das eigentliche Ergebnis von Elias Canettis monumentalem Werk Masse und Macht aus dem Jahr 1960 besteht letztlich darin, ungewollt zu beweisen, dass eine brauchbare Klassifizierung von Menschenmengen nicht realisierbar ist. 9Architektur kann als Endpunkt jenes Formalisierungsprozesses betrachtet werden, der soziale Praktiken zunächst in Ritualen und dann in Gebäuden gerinnen lässt. Sie ist die letzte und teuerste Stufe dieser fortschreitenden Verfestigung hin zu Institutionen. Eine Analyse der charakteristischen Unveränderlichkeit von Ritualen findet sich bei: Paul Connerton: How Societies Remember, Cambridge 1989, und Roy Abraham Rappaport: „The Obvious Aspects of Ritual“, in: The Cambridge Journal of Anthropology 2 (1974), S. 3–69 10Zu Pfingsten werden die Felder von Șumuleu Ciuc zum Wallfahrtsort, an dem Hunderttausende ungarische Katholik*innen aus Rumänien und anderswo einer Schlacht von 1567 gedenken. 11Diese Neuformulierung der Geschichte erfolgt viel unmittelbarer und weit weniger umständlich als ihr postmodernes Gegenstück. Zum Beispiel musste der Wiederaufbau des Berliner Schlosses, der den zuvor dort stehenden Palast der Republik beseitigt hat, nur teilweise erfolgen (nur einige Teile des alten Schlosses wurden wiederaufgebaut) und durch eine Art selbst verleugnenden Exorzismus ausgeglichen werden (diese Nachahmung des Hohenzollern-Schlosses beherbergt nun tatsächlich ausschließlich nicht-europäische Sammlungen). 12Im Dezember 1992 zerstörte ein Mob rechtsextremer Hindus die Babri-Moschee in Ayodhya. Diese stammte aus dem 16. Jahrhundert und war angeblich an der Stelle eines früheren Tempels errichtet worden, der den Geburtsort der hinduistischen Gottheit Rama markierte. Der Abriss der Moschee führte zu Unruhen, die sich bis nach Pakistan und Bangladesch ausbreiteten und mindestens 2.000 Menschen das Leben kosteten. Der Fall kam vor das Oberste Gericht Indiens, das auf Grundlage zweifelhafter archäologischer Untersuchungen das Gebiet den Hindus zuwies. Ein rasch wiederaufgebauter Hindutempel wurde am 22. Januar 2024 von Premierminister Narendra Modi eingeweiht. 13Zwar mutet John Milius’ kryptofaschistischer Film Conan der Barbar (1982) beinahe zeitgenössisch an, aber dass er unter den georgischen Sowjet-Eliten, die das Denkmal 1985 bei dem Architekten und Bildhauer Surab Zereteli in Auftrag gaben, beliebt gewesen sein könnte, ist nur schwer vorstellbar. 14Die beste Beschreibung einer solchen Disziplinierung der ursprünglichen Akkumulation durch die Architektur ist noch immer die Geschichte der Beziehung zwischen dem namenlosen französischen Architekten und Colonel Thomas Sutpen in William Faulkners Absalom, Absalom! aus dem Jahr 1936. 15Vgl. José Luis Sert, Fernand Léger, Sigfried Giedion: “Nine Points on Monumentality“, in: Joan Ockman (Hg.): Architecture Culture 1943–1968, New York 1993, S. 29 f. 16Vgl. Bernard Rudofsky: Architektur ohne Architekten – eine Einführung in die anonyme Architektur (1964), Salzburg/Wien 1989 17Giedion, Léger und Sert stellen zu Beginn ihrer Nine Points on Monumentality sogar die These auf, dass die Moderne all ihre ersten „einfacheren“ Probleme bereits im Wesentlichen gelöst habe und es daher an der Zeit sei, ihr Betätigungsfeld zu erweitern: ×Verfall und Missbrauch der Monumentalität sind der Hauptgrund dafür, dass die Architekten das Monument bewusst missachtet und sich dagegen aufgelehnt haben. Die moderne Architektur musste, wie die moderne Malerei und Bildhauerei, einen steinigen Weg gehen. Zunächst ging sie die einfacheren Probleme an, die eher zweckmäßigen Gebäude wie preisgünstige Wohnungen, Schulen, Bürogebäude, Krankenhäuser und ähnliche Bauwerke. Heute wissen die modernen Architekten, dass Gebäude nicht als isolierte Einheiten konzipiert werden können, sondern in größere städtebauliche Gefüge eingebunden werden müssen. […] Monumente sollten in diesen Gefügen die stärksten Akzente bilden.“ Siehe Sert, Léger, Gideon 1993 (wie Anm. 16), S. 29 (Übersetzung durch ARCH+) 18Karl Polanyi: “Our Obsolete Market Mentality – Civilization Must Find a New Thought Pattern“, in: Commentary 3 (Februar 1947), S. 109Ð117 19Der auf schmerzhafte Weise selbstberuhigende Ausdruck „real existierender Sozialismus“ entstand in den 1960er-Jahren in der Sowjetunion und den Ostblockstaaten, um deren offensichtlich mittelmäßige, aber dennoch unbestreitbare Errungenschaften zu beschreiben. Der Ausdruck wurde zum Beispiel von Erich Honecker auf der 9. Tagung des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED) im Mai 1973 verwendet. 20Denis Diderot: Supplément au voyage de Bougainville (1772/1796), Paris 2002, S. 40 (Übersetzung durch ARCH+) 21Die 23 Bände der Erstausgabe der Description de l’Égypte, die zwischen 1809 und 1828 als Ergebnis von Napoleons Ägyptenfeldzug veröffentlicht wurden, bieten einen umfassenden, multidisziplinären Überblick über das antike und zeitgenössische Ägypten. 22Edward Said: „Orientalism“, in: Georgia Review 31/1 (1977), S. 162–206, hier S. 200 (Übersetzung durch ARCH+) 23Siehe Louis Dumont: From Mandeville to Marx – The Genesis and Triumph of Economic Ideology, Chicago 1977, die französische Originalausgabe trägt den eleganteren Titel Homo aequalis; Louis Dumont: Homo Hierarchicus – The Caste System and its Implications, Chicago 1980 24Der Entwurff einer historischen Architectur umfasst fünf Bücher. Neben den ersten drei Büchern über die Architektur verschiedener Zivilisationen behandelt eines der Bücher Fischer von Erlachs eigenes Werk und ein weiteres zeigt vom Autor selbst gestaltete Vasen. Eine zeitgenössische Ausgabe findet sich unter J. B. Fischer von Erlach: Project of a Historical Architecture, hg. v. Maarten Delbeke, Pier Paolo Tamburelli, Mailand 2024 25Der Entwurff enthält Texte auf Deutsch und Französisch, allerdings stimmen beide Fassungen nicht immer überein. 26Johann Bernhard Fischer von Erlach: Entwurff einer historischen Architectur, Wien 1721 (Übersetzung durch ARCH+) 27Die übliche Aufzählung nach Herodot und Plinius dem Älteren umfasst die Große Pyramide von Gizeh, den Koloss von Rhodos, die Hängenden Gärten von Babylon, den Leuchtturm von Alexandria, das Mausoleum von Halikarnassos, die Zeusstatue von Olympia und den Tempel der Artemis in Ephesus. Siehe Patrick A. Clayton, Martin J. Price: Seven Wonders of the Ancient World, London 1990 28Vgl. C. B. Macpherson 1990 (wie Anm. 4) 29In ihrem 2022 erschienenen Buch Anfänge – Eine neue Geschichte der Menschheit haben David Graeber und David Wengrow die Aufmerksamkeit auf den Reichtum und die Komplexität der institutionellen Schöpfungen der Menschheit im Laufe der Geschichte gelenkt, obgleich die Voreingenommenheit der Autoren gegenüber Macht und Form die Möglichkeit einer Erneuerung implizit untergräbt. 30Vgl. Pier Paolo Pasolinis Film Die Mauern von Sana’a, aus dem Jahr 1971

| Erscheinungsdatum | 13.03.2025 |

|---|---|

| Zusatzinfo | über 400 farbige Abbildungen |

| Verlagsort | Berlin |

| Sprache | deutsch |

| Maße | 235 x 297 mm |

| Gewicht | 850 g |

| Einbandart | geklebt |

| Themenwelt | Technik ► Architektur |

| Schlagworte | Architekturdiskurs • Forschungsprojekt • Identitätspraktiken • Karneval in Rio • Kumbh-Mela-Fest • Kumph-Mela-Fest • Moderne Architektur • Oktoberfest • religiöse Bauwerke • Rituale • Senegal • spirituelle Orte • TU Wien • Wunder |

| ISBN-13 | 9783931435882 / 9783931435882 |

| Zustand | Neuware |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich