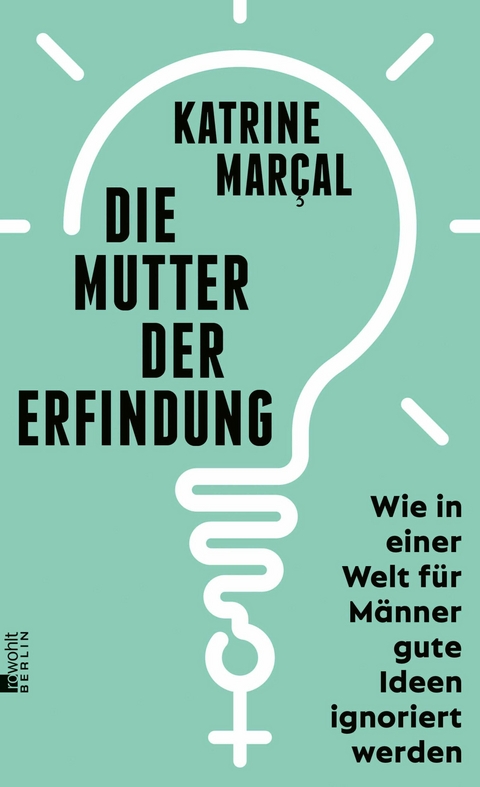

Die Mutter der Erfindung (eBook)

304 Seiten

Rowohlt E-Book (Verlag)

978-3-644-01228-8 (ISBN)

Katrine Marçal, geboren 1983 in Schweden, ist Journalistin und Bestsellerautorin. Ihr Buch «Who Cooked Adam Smith's Dinner?» (2012) wurde in zwanzig Sprachen übersetzt, stand auf der Shortlist für den August-Preis und wurde mit dem Lagercrantzen-Preis ausgezeichnet. 2015 wurde Marçal von der BBC in die Liste der «100 Women» aufgenommen. Katrine Marçal lebt in der Nähe von London. Gesine Schröder übersetzt aus dem Englischen, unter anderem Werke von Maya Angelou, Honorée Fanonne Jeffers und Louise Erdrich. Nach Aufenthalten in den USA, Australien, Indien, England und Kanada lebt sie in Berlin.

| Erscheint lt. Verlag | 12.4.2022 |

|---|---|

| Übersetzer | Gesine Schröder |

| Verlagsort | Hamburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |

| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |

| Schlagworte | 19 • 21 • amerikanische • Benachteiligung • BIS • Bronzezeit Perspektive • Buch • Buchclub • Denken • Diskriminierung in der Wirtschaft • dominanzdenken • durch • Emanzipation • Empowerment Bücher 2024 • Entrepreneurship • Erfindungen • Erfindungsgeschichte Gender • Erwachsener • Europa • Feminismus • feministische • feministisches • fixe • Frau • Frauen • Frauen in Wissenschaft • Frauenpower Geschenktipp • Frauenrechte • Frauentag • Frauen Wirtschaft Geschichte • Frauen Wissenschaft • Freundin • Geburtstag • Geburtstagsgeschenk • Gender • Gender Studies • Gender und Technik • Geschenk • Geschenkidee • Geschichte • Geschichte der Erfindungen • Geschichtsverständnis • Geschlechterforschung • Geschlechterforschung und Innovation • Geschlechtergerechtigkeit • Geschlechterverhältnisse • gesellschaftlicher Fortschritt • Gesellschaftlicher Wandel durch Innovation • gleichberechtigte • gleichberechtigten • Gründerinnen • Historische • Idee • Ideen • Ideengeschichte • Innovation • Innovation aus weiblicher Sicht • Innovationen • Innovationsforschung • Innovation und Gesellschaft • Jahrhundert • Kreativität • Kritik • Kulturgeschichte • Kulturgeschichte Frauen Technik • Kulturwandel • Manifest • männlichem • Männlichkeit • Nachhaltige Entwicklung • Neu • Neue • Neugestaltung • Nordamerika • Ökonomie • Perspektive • Planetare Zerstörung • Planet Zukunft Frauen • Politik • schönes • schöpfungskraft • Sozial • Soziale Innovation Geschichte • Soziologie • Technik • Technikgeschichte • Technische Entwicklung • Technische Innovation • Technologie • Technologiegeschichte • Theorie • Ungleichheit Wirtschaft • Unternehmerinnen • Vision • Wagnis Kapital Frauen • Weiblich • Weibliche Erfindungen • weibliche Gründerinnen • Weibliche Perspektiven in Technik • Weibliche Perspektive Technologie • Weiblichkeit • Welt • Wirtschaft • Wirtschaftliche Gleichstellung • Zukunft |

| ISBN-10 | 3-644-01228-8 / 3644012288 |

| ISBN-13 | 978-3-644-01228-8 / 9783644012288 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich