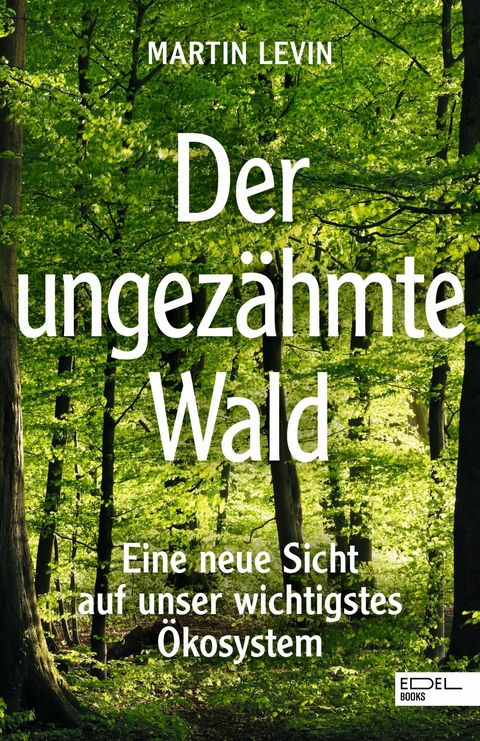

Der ungezähmte Wald (eBook)

224 Seiten

Edel Books - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe

978-3-8419-0824-7 (ISBN)

Martin Levin ist Verfechter des Naturwaldes, der, weitgehend in Ruhe gelassen, sich selbst reguliert. Der langjährige Oberförster des Göttinger Stadtwaldes, erklärt das Ökosystem Wald und seine Geheimnisse und zeigt, wie der resiliente Wald von morgen aussehen könnte.

Martin Levin war 33 Jahre lang Leiter des Stadtwald Göttingen, der Lehrforstamt der dortigen Universität und die gute grüne Stube der Göttinger ist. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Waldökologie, urbane Forstwirtschaft und Umweltpädagogik. Seit seiner Pensionierung 2018 arbeitet er als Waldberater im In - und Ausland.

| Erscheint lt. Verlag | 7.12.2023 |

|---|---|

| Verlagsort | Hamburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Natur / Technik ► Natur / Ökologie |

| Schlagworte | Deutsche Wälder • Klimaschutz • naturbelassen • Naturwald • resiliente Wälder • Sachbuch • Wald • Wälder • Waldwirtschaft |

| ISBN-10 | 3-8419-0824-1 / 3841908241 |

| ISBN-13 | 978-3-8419-0824-7 / 9783841908247 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Digital Rights Management: ohne DRM

Dieses eBook enthält kein DRM oder Kopierschutz. Eine Weitergabe an Dritte ist jedoch rechtlich nicht zulässig, weil Sie beim Kauf nur die Rechte an der persönlichen Nutzung erwerben.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich