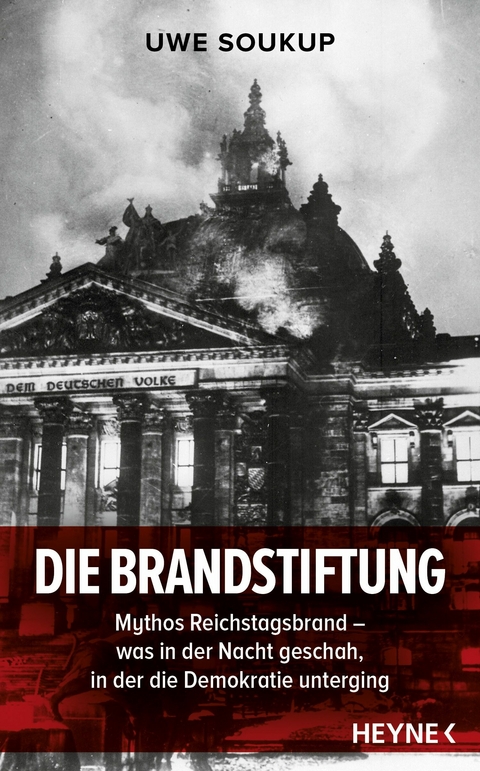

Die Brandstiftung (eBook)

Als 1933 der Reichstag brannte, war Adolf Hitler gerade einmal vier Wochen Reichskanzler. In den darauffolgenden Stunden und Tagen wurden Tausende verhaftet, der Terror wurde allumfassend. Und doch sind die Umstände des Brandes bis heute nicht geklärt: War es ein Einzeltäter, wie von vielen behauptet, oder ein gezielter politischer Anschlag der Nazis? War der Reichstagsbrand demnach sogar eine Art Staatsstreich der Regierung - gegen das eigene Volk?

Mithilfe von historischen Quellen, neuen Indizien und eigenen Ermittlungen betrachtet Uwe Soukup die Ereignisse rund um den Brand. Nicht weniger spannend ist der jahrzehntelang erbittert geführte Streit um die Täterschaft: Es geht um Erpressung, gefälschte und unterschlagene Beweismittel und um die Frage, wer darüber bestimmt, was als historische Wahrheit gilt.

So begibt sich Uwe Soukup nicht nur auf die Suche nach der Wahrheit über eine Nacht vor 90 Jahren, sondern auch auf eine Spurensuche durch die historische Aufarbeitung in der Nachkriegszeit.

Uwe Soukup, geboren 1956, ist Erziehungswissenschaftler, war in Kinderheimen, Jugendämtern, als Familienberater sowie als Redakteur und Verleger tätig. Heute arbeitet er als freier Journalist und Buchautor. Seine Artikel erscheinen u.a. im 'Tagesspiegel', der 'Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung', der 'Zeit' und im 'Spiegel'. 2001 veröffentlichte Soukup eine vielbeachtete Biografie über Sebastian Haffner. In seinen Büchern 'Wie starb Benno Ohnesorg?' und 'Der 2. Juni 1967. Ein Schuss, der die Republik veränderte' erforschte er die Todesumstände des Studenten Benno Ohnesorg. Uwe Soukup lebt in Berlin.

1 Vor dem Brand

Bedingt durch grundlegend falsche Weichenstellungen nach dem Ersten Weltkrieg rollte der Zug der Weimarer Republik, weiterhin »Deutsches Reich« genannt, im Winter 1932/1933 endgültig auf ein totes Gleis. In den rund 14 Jahren ihrer Existenz gaben sich zwölf Reichskanzler, die 20 verschiedenen Kabinetten vorsaßen, die Tür der Reichskanzlei in die Hand. Kaum ein Kabinett hielt länger als ein halbes Jahr.

Der Weimarer Staat wurde, so der Historiker Golo Mann, »von Leuten regiert, die ihn nie gewünscht hatten, die nicht an ihn glaubten und auch wenn sie wohl oder übel im Sattel saßen, nach anderen, vielleicht doch besseren Pferden hinüberschielten.«

Der 13. Reichskanzler der Weimarer Republik hieß Adolf Hitler. Der greise Reichspräsident Paul von Hindenburg hatte ihn am 30. Januar 1933 ernannt. Die entscheidende Person, die im Hintergrund die Strippen zog und das Umfeld Hindenburgs für seinen Plan gewann, Hitler zum Reichskanzler zu machen, war Franz von Papen. Er fungierte als Vizekanzler und sah sich als den eigentlichen Machthaber. Auf die Frage, ob es nicht gefährlich sei, einen Mann wie Hitler zum Reichskanzler zu machen, antwortete von Papen: »Sie irren sich, wir haben ihn uns engagiert!«

Die Deutschnationale Volkspartei und der ihr nahestehende »Stahlhelm«, eine antidemokratische und antisemitische paramilitärische Organisation ehemaliger Frontsoldaten1, stellten das Gros der Minister, obwohl sie bei der letzten Wahl im November 1932 einen viel geringeren Stimmenanteil als die NSDAP erhalten hatten. Viel wichtiger als die Mehrheit der Posten am Kabinettstisch waren für Hitler jedoch Macht und Titel des Reichskanzlers und die Kontrolle über sämtliche staatliche Waffengewalt im Lande. Hitler gab sich bescheiden: nur drei Ministerposten für ihn – aber die hatten es in sich: Zum Innenminister Wilhelm Frick gesellten sich der Minister ohne Geschäftsbereich, kommissarischer Innenminister Preußens und Reichstagspräsident – somit Bewohner des an den Reichstag angrenzenden Reichstagspräsidentenpalais – Hermann Göring sowie der Wehrminister General Werner von Blomberg, damals noch parteilos, der erst 1937 in die NSDAP eintrat, aber schon 1933 ein enger Vertrauter Hitlers war.

Der neue Reichskanzler konzentrierte sich auf die wesentlichen Bereiche, auf die es ankommt, wenn man einen Staat unter seine Kontrolle bekommen will. Sogenannte Schlüsselressorts wie Auswärtiges Amt, Finanzministerium, Justiz, Arbeit oder Wirtschaft überließ er dagegen dem deutsch- nationalen Koalitionspartner. Die Taktik war auch insofern genial, weil sie alle Skeptiker beruhigte; der Wolf hatte sich den sprichwörtlichen Schafspelz umgehängt, um das Etappenziel »Reichskanzlei« zu erreichen. Obwohl Hitler gar keinen Hehl daraus machte, dass er die Macht niemals wieder aus den Händen geben würde. In seinem Tagebuch nannte Goebbels die deutschnationalen Minister in Hitlers Kabinett einen »Schönheitsfehler«, der »ausradiert« werden musste.

»Kaum hatte Hitler seinen Amtseid auf die Verfassung abgelegt, ging er daran, sie zu zerstören«, schreibt Allan Bullock in seiner Hitler/Stalin-Doppelbiografie Parallele Leben. Sofort nach der Vereidigung des Hitler-Kabinetts am 30. Januar 1933 verbot Göring eine Kundgebung der Kommunistischen Partei, die sich gegen die Ernennung Hitlers zum Reichskanzler richtete.

In den ersten vier Wochen Hitlers als Reichskanzler geschahen ununterbrochen mit einem Rechtsstaat nicht zu vereinbarende Dinge, darunter mehrere Notverordnungen. In einer dieser Verordnungen, datiert vom 28. Februar 1933, aber schon tags zuvor beschlossen, wird für Landesverrat und den Verrat militärischer Geheimnisse die Todesstrafe angedroht. Ferner war die »Verbreitung staatsgefährlicher Nachrichten in der Auslandspresse und ihre Übernahme in die deutsche Presse in großer Aufmachung« nun ebenfalls strafbar, wie auch »die Aufforderung zum gewaltsamen Kampf gegen die Staatsgewalt und zum Generalstreik«.

Die Notverordnungen zielten darauf ab, Grundrechte einzuschränken und vor allem die – im weitesten Sinne – demokratischen Parteien in ihrer Tätigkeit zu behindern. Wozu, wie sich zeigen sollte, alle anderen Parteien außer NSDAP und DNVP gehörten; so wurden auch Wahlveranstaltungen der Zentrumspartei verboten.

In verblüffender Offenheit stellte Hermann Göring in einem polizeilichen Runderlass »zur Förderung der nationalen Bewegung« vom 17. Februar 1933 klar, er erwarte von der Polizei, dass sie »auch nur den Anschein einer feindseligen Haltung oder gar den Eindruck einer Verfolgung gegenüber nationalen Verbänden (S.A., S.S. und Stahlhelm) und nationalen Parteien unter allen Umständen zu vermeiden hat. (…) Dafür ist dem Treiben staatsfeindlicher Organisationen mit den schärfsten Mitteln entgegenzutreten. Gegen kommunistische Terrorakte und Überfälle ist mit aller Strenge vorzugehen und, wenn nötig, rücksichtslos von der Waffe Gebrauch zu machen. Polizeibeamte, die in Ausübung dieser Pflichten von der Schusswaffe Gebrauch machen, werden ohne Rücksicht auf die Folgen des Schusswaffengebrauchs von mir gedeckt; wer hingegen in falscher Rücksichtnahme versagt, hat dienstrechtliche Folgen zu gewärtigen.«

Zu bekämpfen habe man insbesondere »verbotene Demonstrationen, unerlaubte Versammlungen, Aufforderung zum Hoch- und Landesverrat, Massenstreik, Pressedelikte und das sonstige strafbare Treiben der Ordnungsstörer. Jeder Beamte hat sich stets vor Augen zu halten, dass die Unterlassung einer Maßnahme schwerer wiegt als begangene Fehler in der Ausübung.«

In diesem Erlass kündigen sich bereits viele der nun kommenden Dinge an. John Toland schrieb in seiner Hitler- Biografie über diesen Erlass: »Diese Anordnungen waren praktisch gleichbedeutend mit der Erklärung, dass Kommunisten, Marxisten und deren Sympathisanten nunmehr vogelfrei seien.« Versammlungen und Demonstrationen konnten jederzeit und vollkommen willkürlich verboten werden, ebenso Zeitungen, allen voran die Rote Fahne, gefolgt vom Vorwärts.

Originalton Göring: »Meine Maßnahmen werden nicht angekränkelt sein durch irgendwelche juristischen Bedenken. Hier habe ich keine Gerechtigkeit zu üben; hier habe ich nur zu vernichten und auszurotten, weiter nichts.«

Die neue Regierung der »nationalen Konzentration« übernahm auch die Macht im Land Preußen; als Reichskommissar bevollmächtigt wurde Vizekanzler Franz von Papen, der bereits im Sommer 1932, damals noch als Reichskanzler, den sogenannten Preußenschlag, die Absetzung der sozialdemokratisch geführten Regierung des zwei Drittel Deutschlands umfassenden Landes Preußen ausgeführt hatte. Ein verheerender Schlag nicht nur gegen die Sozialdemokratie, die Preußen viele Jahre lang vergleichsweise ruhig regiert hatte, sondern gegen die Republik schlechthin.

Am 22. Februar 1933 wurden SA, SS und Stahlhelm in den Status einer »Hilfspolizei« erhoben, ein unfassbarer Rechtsbruch. Die Ausführungsvorschriften wurden am 25. Februar, zwei Tage vor dem Reichstagsbrand veröffentlicht. Die neuen »Polizisten« erhielten eine Aufwandsentschädigung von drei Reichsmark täglich und wurden mit Gummiknüppel und Pistole bewaffnet – ein nie da gewesener und wahrhaft atemberaubender Vorgang: Die Schlägertrupps der »Bewegung« nahmen nun hoheitliche Aufgaben wahr. Ferner erhielten sie weiße Armbinden und einen Freifahrtschein – nicht nur für die öffentlichen Verkehrsmittel. Sie waren jetzt die neuen Herren der Straße.

Jedoch bekam die Nazi-Führung damit nicht automatisch Ruhe in die Reihen ihrer Partei und vor allem ihrer Schlägertrupps. Die fühlten sich stark und waren der Meinung, nicht jahrelang gekämpft zu haben, nur um zu erleben, dass ihr »Führer« die Parteiuniform auszieht und sich in eines dieser elenden Kabinette einbinden lässt, egal, ob nun als Kanzler oder nicht. Hier brodelte etwas – die Forderung der SA nach einer zweiten Revolution –, das erst im Sommer des darauffolgenden Jahres einer gewaltsamen und brutalen Lösung zustrebte, als Hitler die Führungsschicht der SA in einer »Nacht der langen Messer« eiskalt ermorden ließ. Der Vorgang ist bekannt unter dem Namen »Röhm-Putsch«, benannt nach dem SA-Führer Ernst Röhm, dessen vermeintlichem Putsch Hitler vorgab, zuvorkommen zu müssen. Wir werden auf diese unglaublichen Ereignisse zum gegebenen Zeitpunkt zurückkommen.

Ein Verbot der KPD, das der durch und durch antidemokratische Zeitungsverleger und Reichswirtschaftsminister Alfred Hugenberg, wie von Papen ein Totengräber der Weimarer Republik, in der ersten Kabinettssitzung gefordert hatte, wurde nicht beschlossen. Die Begründung findet man in einem Tagebucheintrag von Joseph Goebbels vom 31. Januar 1933: Zunächst müsse man den »Terror der Roten«, so wörtlich, »aufbrennen lassen«. Dann könne man umso besser zuschlagen.

Am 24. Februar 1933, drei Tage vor dem Reichstagsbrand, wurde das Karl-Liebknecht-Haus, Sitz der KPD-Zentrale, durchsucht und besetzt. Man habe tonnenweise Propaganda-Material beschlagnahmt und Pläne für einen Aufstand vorgefunden, verkündete Göring. Das Haus wurde geschlossen, und schon bald nach dem Reichstagsbrand übernahm die SA das Gebäude und nannte es, natürlich, Horst-Wessel-Haus. Das angeblich vorgefundene verräterische Material, obwohl sensationsheischend angekündigt, erblickte nie das Licht der Öffentlichkeit.

Eine erste Durchsuchung des...

| Erscheint lt. Verlag | 15.2.2023 |

|---|---|

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |

| Schlagworte | 2023 • Alleintäter • Brandstiftung • Der Spiegel • Drittes Reich • eBooks • Fritz Tobias • Geschichte • Hans-Martin Lennings • Helmut Krausnick • Historischer Kriminalfall • Institut für Zeitgeschichte • KPD • Machtergreifung • Marinus van der Lubbe • Nationalsozialismus • Neuerscheinung • NSDAP • Reichstagsbrand • Reichstagsbrandverordnung • True Crime • van der Lubbe |

| ISBN-10 | 3-641-29998-5 / 3641299985 |

| ISBN-13 | 978-3-641-29998-9 / 9783641299989 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich