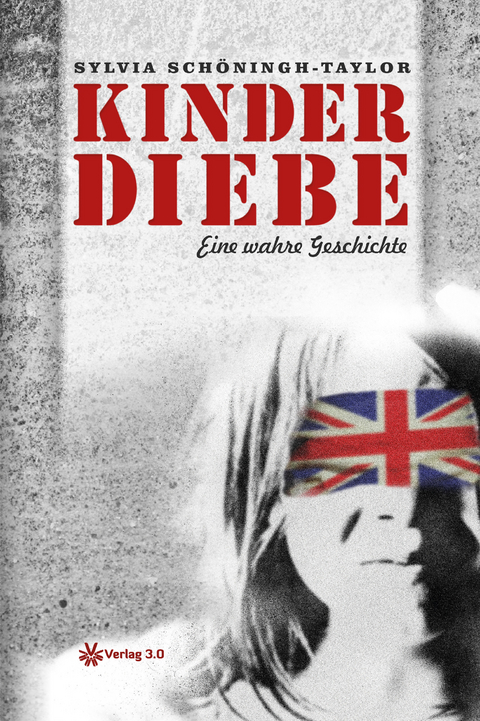

Kinderdiebe

Verlag 3.0 Zsolt Majsai

978-3-943138-36-8 (ISBN)

wie sie es schafft, den Weg der Vergebung zu gehen, um Heilung zu erzielen.

Eine junge Deutsche beschließt Anfang der 60er Jahre, ihrem schuldbeladenen Land zu entfliehen. Der Vater ist Nazi, sie wird durch die Auschwitz-Prozesse politisiert, nimmt aktiv an der deutschen Studentenbewegung teil, gerät unter Terrorismusverdacht und macht schließlich ihren Jugendtraum wahr: Sie zieht in den 80er Jahren nach England, in das sie sich schon früh durch die schicksalhafte Begegnung mit Shakespeare und der englischen Musikkultur verliebt hat. Sie steigt in die englische Theater- Szene ein, heiratet einen Engländer und wird Mutter zweier kleiner Engländer. Konfrontiert mit der harten Realität der fremden Kultur bekommt ihre Liebe zur neuen Heimat bald Risse und sie muss sich nach und nach ihre deutsche Seele eingestehen. Ihre Ehe zerbricht und ins Nachbarhaus zieht eine neue Familie ein, die sie systematisch zu schikanieren beginnt, als sie erfährt, dass sie eine Deutsche ist. Die Ich-Erzählerin vermag sich jedoch das Scheitern ihres Traums nicht einzugestehen, und als sie Anfang des neuen Jahrtausends zusammen bricht, macht sich ihr Mann ihre Schwäche zunutze, um sie bei den Behörden als verrückte Deutsche anzuschwärzen. Von einem Tag auf den andern werden ihr die Kinder brutal von der Seite gerissen. Als sie nach Monaten versucht, ihren Sohn und ihre Tochter wenigsten zu sehen, brechen acht Polizisten gewaltsam in ihr Haus ein, legen sie in Handschellen und sperren sie in die geschlossene Psychiatrie. Von dort gelingt ihr auf dramatische Weise die Flucht nach Deutschland. Sie trifft die schwerste Entscheidung ihres Lebens, lässt ihre Kinder und ihre Wahlheimat los und bekennt sich zur Liebe zu ihrem Vaterland. Um der Liebe zu ihren Kindern willen geht sie den Weg der Versöhnung und des Friedens mit dem Mann und dem Land, die sie verstoßen haben.

Theaterpädagogin, Puppenspielerin, Tantra-Lehrerin, Psychosynthese-Coach, in Clown-Ausbildung bei David Gilmore, 100Tage-Absolventin der Psychology of Vision, Tigerfrau und Mutter zweier Engelländer, lebt schon eine Weile in Berlin und London

Prolog 9

Die Verliebung. 11

Aufbruch. 49

My Home is my Castle 86

Eiszeit. 148

Hölle. 173

Kinderdiebe 216

Die Vertreibung. 256

Epilog 283

Ich war ein wissbegieriges Kind. In den 50er Jahren an der Zonengrenze aufgewachsen, konfrontierte mich meine Wissbegier mit verwirrenden Fragen. Warum zog sich ein Stacheldraht mitten durch unser friedliches Werratal? Warum endeten meine Fahrten auf dem Kinderroller stets am Schild ACHTUNG LEBENSGEFAHR, das von der anderen Seite des Grenzzauns von einem Wachturm beäugt wurde? Warum gingen die Erwachsenen von einer unsichtbaren Last stumm gebeugt durchs Leben? Meine Mutter war als Flüchtling unfreiwillig in meinem Heimatdorf gestrandet– warum war sie immer so traurig? Warum stritten sich meine Eltern um einen Mann namens Hitler, der irgendetwas mit ihrer beider Geschichte zu tun hatte? Dann geschah etwas mit mir kleinem Mädchen, das mich vollends in Angst und Schrecken versetzte: Der Vorarbeiter meines Vaters zog mich eines Tages in eine dunkle Ecke der Mühle und entblößte seinen Arm; darauf war eine blaue Nummer tätowiert. Dabei zog er mich ganz nah an sich heran und flüsterte mir ins Ohr, er habe damals Lampenschirme aus Menschenhaut gemacht, aber das dürfe ich niemandem sagen, sonst … Das Grauen, das diese unheilvolle Begegnung bei mir auslöste, vermischte sich mit dem, das ich empfand, als meine Mutter eines Tages erzählte, wie sie als junge Frau in Berlin ihren jüdischen Hausarzt vom Balkon springen sehen. Und selbst sie hatte etwas von jener Schuld in ihrer Stimme, die den deutschen Alltag der 50er Jahre belastete. Dann brachen die 60er Jahre an und das bleierne, schuldgeschwängerte Schweigen wurde aufgebrochen. Wir bekamen einen Fernseher und ich sah mir alle Sendungen über die Nazizeit an. Mit wachsender Aufklärung entbrannte mein Herz immer mehr in wilder Empörung: Ich gehörte einer Schuldnation an, die Genozid in nie da gewesenem Umfang und Grausamkeit begangen hatte. Wenn mein Vater wiederholt und ohne Erklärung eine Fernsehsendung über die Nazivergangenheit ausmachte, steigerte sich mein Schuldgefühl: Er hatte mitgemacht und schlimmer noch, er wollte es verdrängen. Eines Tages fand ich ein Dokument über sein Entnazifizierungsverfahren unter den amerikanischen Besatzern und noch so manches andere belastende Material. Ich hatte einen Nazi als Vater. Im Nu wurde ich politisiert und zur glühenden Antifaschistin. Unter dem Motto Nie wieder Faschismus –Nie wieder Krieg wurde ich Lehrerin, um Kindern eigenständiges Denken und demokratisches Bewusstsein zu vermitteln. Ich wünschte mir, dass wir Deutschen aus unserer Geschichte lernen und zu friedlichen Europäern werden. Als streitbare Demokratin jedoch machte ich im Kalten Krieg und der Terrorismushysterie der 70er Jahre ein paar erschreckende Erfahrungen, die mich in meinen jugendlichem Wunsch bestärkten: Ich will keine Deutsche mehr sein, ich will auswandern, und zwar ins Land der Faschismusbezwinger jenseits des Kanals, nach England. In den 80er Jahren verließ ich Deutschland und zog auf die Trauminsel meiner Jugend, heiratete einen Engländer und wurde Mutter von zwei kleinen Engländern. Wie mich in der ältesten Demokratie der Welt die deutsche Schuld auf grausame Weise einholte; wie ich mich erst in der Fremde mit meiner deutschen Identität versöhnte; und warum ich heute mehr denn je davon überzeugt bin, dass wir Deutschen aus unserer Nazi-Vergangenheit lernen und Friedensbringer werden können – davon erzählt KINDERDIEBE.

Die Verliebung Kann man sich als Kind schon verlieben? Wie sich das anfühlte, stellte ich mit Erstaunen fest, als der neunjährige Sohn unseres Dorfkapellmeisters, blondgelockt und strahlend, mir kleinem Dorfmädchen im grünen Kinderdirndl am hell lichten Tage während eines Freilichtkonzertes einen Kuss auf den Mund gab. Da kam es das erste Mal über mich, jenes süße Kribbeln freudiger Erregung, das mir wie ein Schlüssel zur ganzen Welt erschien. Der Kapellmeiser und sein Sohn blieben nur einen Sommer, aber die Sehnsucht nach jenem außerordentlichen Gemütszustand der verliebten Erregung blieb. Das süße Kribbeln, das ich mit meinem ersten Kuss verband, stellte sich erst in einer Situation wieder ein, die ganz und gar nichts mit dem anderen Geschlecht zu tun hatte. Es wurde ausgelöst vom Klang einer Sprache, die sich mir in meiner ersten Englischstunde zum ersten Mal ins Ohr schmiegte. Dabei fürchtete ich meine erste Englischlehrerin eigent- lich, denn mir war ihre herrische Art aus anderen Fächern unheimlich. Aber als mir plötzlich aus ihrem Mund dieses Good morning, boys and girls sanft und guttural entgegen rollte, war es um mein zehnjähriges Mädchenherz gesche- hen: Was für eine Sprache, was für ein zauberhafter Klang! Die exotische Wirkung der englischen Sprache war natür- lich auch den Umständen einer isolierten Dorf-Kindheit im Deutschland der 50er Jahre geschuldet, eine Kindheit in der Natur, ohne Radio, Fernseher oder Zeitung. Nach anderen, aufregenden fremden Welten hatte ich schon bei Karl May geschnüffelt, von dem ich kleine Leseratte alle 20 Bände gelesen hatte, welche die kleine Dorfbibliothek hergab. Dass Menschen fremder Länder auch ganz anders sprachen, kam bei Karl May nicht vor und wurde mir erst in meiner ersten Englischstunde bewusst. Und die Menschen, die so sprachen, wohnten auf einer Insel namens England, was mir wie Engelland klang. Dass diese Engelländer Insulaner waren, machte sie auch besonders für mich, denn die Inseln, die ich kannte, liebte ich beide: Jim Knopfs Lummerland und die Nordseeinsel Langeoog, wo ich einmal mit meinen Eltern einen sehr glücklichen Sommer verbracht hatte. Die Sprache dieser Engländer ging mir so leicht von den Lippen, als habe ich sie schon im Mutterleib gesprochen. Und es war nicht nur der weiche Klang dieser Sprache, der mich so beglückte, nein, auch ihr Bilderreichtum begeisterte mich auf der Stelle. Diese Insulaner sagten I am pulling your leg, wenn sie jemand aufziehen wollten; it’s raining cats and dogs, wenn es heftig regnete; und wenn sie etwa so umwerfend fanden wie ich ihre Sprache, sagten sie: It’s blowing my mind! Das schienen mir richtig pfiffige Leute zu sein, die ich so bald wie möglich kennen lernen wollte. Bis dahin wollte ich ihre Sprache so gut beherrschen, dass sie gar nicht merken würden, dass ich eine Deutsche war. Besonders faszinierte mich ein englischer Held namens Robin Hood, der in einer der ersten Lektionen im Englischbuch auftauchte. Dieser Robin Hood lebte wegen seiner rebellischen Natur als outlaw in den Wäldern von Nottingham, in einer Art Lebensgemeinschaft von Außenseitern, die sich der Willkür der Herrschenden widersetzte. Sie taten dies, indem sie von den Reichen stahlen und das Diebes- gut an die Armen verteilten. Diese Art der Parteinahme für die Underdogs ? auch ein sinniges englisches Wort – gefiel mir außerordentlich gut. Etwas in meiner kindlichen Seele ging in Resonanz mit der Wildheit und dem Gerechtigkeitssinn dieses Robin Hood, der es über viele Jahrhunderte hinweg in mein Englischbuch geschafft hatte: Noch ein Grund, mich in diese sagenumwobene Insel namens England zu verlieben. Wenn dort solche Sozialrebellen wohnten, dann wollte ich dahin. Meine Begeisterung für alles Englische steigerte sich, als ich zum ersten Mal mit William Shakespeare in Berüh- rung kam. Die Dramen dieses englischen Autors stellten alles in den Schatten, was ich bis dahin gelesen hatte. Ein junger Englischlehrer mutete uns pubertierenden Vierzehnjährigen Macbeth im Original zu und ich war hin und weg. Die Entscheidung für gerade dieses Stück Shakespeares war mehr als treffsicher, ist es doch Shakespeares dichtestes Drama und zwar in mehrfacher Hinsicht. Da ist einmal der Bilderreichtum seiner Sprache: Macbeth does murder sleep – Ein einfaches, sinnlich greifbares Bild für den Geisteszustand des Helden, der von Schulfurien geplagt, keine Ruhe finden kann, und aus dieser inneren Getriebenheit weiter morden muss, letztlich um Ruhe zu finden. Wir als Zuschauer aber wissen, dass das Ganze auf ein Gemetzel hinausläuft, damit die innere Ordnung wieder hergestellt werden kann. Und dennoch, wenn uns Shakespeare mit diesem Mörder mit zittern lässt, wenn er sein Opfer als Geist am Tisch sitzen sieht, dann verdammen wir diesen Macbeth nicht, sondern sehen nur seine leidenschaftliche Geltungssucht, seine Angst und die Ausweglosigkeit, in der er sich durch seine Untat gebracht hat. Shakespeare will sagen: Er ist ein Mensch wie wir, er brennt für etwas wie wir, er hat unsere Ergriffenheit ebenso verdient wie Malcolm oder MacDuff, ja mehr noch: Er gibt uns Einblick in die Leidenschaftlichkeit des menschlichen Herzens, seine Ausgespanntheit zwischen den Mächten der Finsternis und denen des Lichts. Er erinnert uns, daran, dass wir Wesen mit Entscheidungsfreiheit zwischen Gut und Böse sind. Insofern geht es bei Shakespeare immer um urmenschliche innere Dramen. Und dann erst die leidenschaftlich böse Lady Macbeth, eine Frau, die sich ihre weiblichen Gefühle abschneidet, weil sie ihrer Gier nach Macht im Weg stünden. Shakespeare lässt sie das mit diesen Zeilen zum Ausdruck bringen: I have given suck, and know How tender ‘tis to love the babe that milks me; I would while it was smiling in my face Have plucked my nipple from his boneless gums And dashed the brain out. Ich hab gestillt und weiß, wie zärtlich meine Liebe strömt zum Kinde, das mich trinkt. Doch würd ich, während es mir süß entgegen lächelt, meiner Brust seinen weichen Gaumen entreißen und sein Gehirn zu Brei schlagen. Die Brutalität, mit der diese Lady Macbeth ihr Mitgefühl abtötet und daran zerbricht – eine solche Frauenfigur traf ich zum ersten Mal und sie steigerte meine Bewunderung für Shakespeare, der diesen machtvollen weiblichen Charakter geschaffen hatte – und das schon vor fünfhundert Jahren. Und die Lady Macbeth ist nicht die einzige kraftvolle Frauenfigur bei Shakespeare, wie ich später herausfand. Der Barde bringt in allen seinen Stücken zum Ausdruck, dass Männer und Frauen sich in ihrer Leidenschaftlichkeit, im Ergriffensein von starken Gefühlen, ihrem Selbstbehauptungswillen in nichts nachstehen. Mit der gleichen Intensität widmet Shakespeare sich der metaphysischen Welt und stellt sie gleichberechtigt mitten in das sogenannte reale Geschehen. Der Schlachtruf der Hexen Fair is foul, and foul is fair, mit dem das Stück beginnt, ist eine Melodie der Angst, die fortan allem Geschehen unterlegt ist. Shakespeare zeigt hier den Menschen in seiner dauernden Gefährdung durch Schattenwelten, die bei ihm als ebenso real dargestellt werden wie die sogenannte reale Welt. Und genau das gefiel mir so sehr an diesem Meister der Sprache: Er hob für mich die Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Welt auf, zwischen rationalem und irrationalem Handeln. Es gibt eben nichts, worauf der Mensch sich verlassen kann. Seine Existenz ist doppelbödig. Was sich in einem Moment wie fester Boden unter den Füßen anfühlt, ist im nächsten ein Fallen ins Nichts. Der Freund wird vom Freund ermordet, Liebe entpuppt sich als Racheengel, sogar der Wald ist am Ende ein metzelndes Heer. Und was treibt den Menschen zum Handeln an? Seine tiefe existentielle Unsicherheit, sein permanentes Suchen nach sich selbst, seine Zerrissenheit zwischen niederen und höheren Motiven, zwischen Wahn und Vernunft, zwischen Hass und Liebe. Ach, wie gut der Meister mich verstand, mich junge Frau, die sich fünfhundert Jahre nach der Aufführung von Macbeth genau so unsicher fühlte, genauso zerrieben von widersprüchlichen Gefühlen, zwischen Liebe und Angst. Wie war es möglich, dass mich dieser größte aller Engländer so gut verstand und ich ihn? Meine Insel hatte ein Genie geboren, das zeitlos gültige menschliche Dramen geschrieben hatte und zwar in einer Sprache von zeitloser Schönheit. Was aber war und ist das Geheimnis der Genialität des William Shakespeare? Es ist seine Haltung gegenüber den menschlichen Leidenschaften: Er bewertet sie nicht. In Shakespeares Stücken treten ungefähr tausend Figuren auf und es gelang ihm, in jedem Moment für tausend wechselnde Standpunkte offen zu sein. Er stellt das Leben niemals schwarzweiß dar. Vielmehr webt er das Leben als einen unendlich farbigen Teppich von Gefühls-Impulsen, seien sie rational oder irrational, und fühlt sich ein in jeden Faden des Teppichs, sei es der Lebensfaden eines Mörders oder der einer liebenden Frau. Er hatte solche Freude daran, die einzelnen persönlichen Dramen zu einem sprachlich virtuosen Muster zusammen zu weben, dass wir nicht anders können als uns atemlos den Tragödien oder Komödien der menschlichen Leidenschaften hinzugeben. Denn wir wissen, die da oben auf der Bühne, das sind wir. Shakespeare macht Lust auf Leben, indem er jede seiner Figuren liebt. So verdient der eifersüchtig mordende Othello genauso unser Mitgefühl wie der machtbeses- sene Intrigant Jago. Und genau das war das Befreiende an diesem Shakespeare, als ich ihm mit vierzehn Jahren zum ersten Mal begegnete: Auch ich wollte mich aus dem Korsett der Moralvorstellungen der Fünfziger Jahre befreien, das mich zwang, meinen eigenen inneren Gefühlsteppich zu zerschneiden und aufzuspalten in gute und schlechte Fäden. Diese ganze Schuldenlast, die meine Eltern stumm mit sich herumtrugen und an mich Nachkriegskind weiter gaben, wollte ich dringend abwerfen. Ich fühlte mich eingeengt durch die Rolle der guten Tochter aus gutem Hause, die mir mit Geboten und Verboten eingetrichtert wurde. Stattdessen wollte ich meine Wahrheit leben, wollte den ganzen bunten Lebensteppich statt nur die kraftlosen guten Fäden. Und es war die Begegnung mit der Welt des William Shakespeare, die mich auf die Suche nach mir selbst schickte – und nach der Insel der Engelländer. Mein junger Englischlehrer war auch mein Geschichtslehrer, der mir Shakespeares Zeitalter so lebendig nahe brachte, dass ich damals meinte, darin spazieren zu gehen. Da war das Globe Theatre in London, in dem sei- ne Stücke aufgeführt wurden, direkt an diesem magischen großen Fluss, der Themse. Da waren die armen Leute, die einen Stehplatz im Pit bekamen und die Schauspieler anfeuerten, und für die Shakespeares Stücke Derbheiten enthalten mussten, in denen sie ihre raue Welt wiedererkannten. Sie wollten unterhalten werden wie heute von Fernsehsoaps, und das hieß für Shakespeare, dass ihm die Unterscheidung von hoher und niederer Kultur völlig schnuppe war. Außerdem musste er so schnell Futter für die nach Entertainment hungrigen Massen nachliefern, das er die meisten seiner Stücke gar nicht aufschrieb, sondern gleich den Schauspielern in die Hand drückte, damit sie lebendig würden – ein wahrer Poet des Volkes. Und über allem thronte die mächtige Queen Elizabeth I, nach der Shakespeares Zeitalter bis auf den heutigen Tag benannt wird. Ihr Bild in meinem Englischbuch musste ich immer wieder anschauen: Was für eine Frau! Das maskenhaft weiß geschminkte Gesicht, der steife Kragen, die festgezurrte Brust, der goldverzierte weite Rock ? war das wirklich ein Wesen aus Fleisch und Blut? Und dennoch erblühte England unter ihr in Frieden, für den Elizabeth aus Liebe zu ihren Untertanen Köpfe rollen, eine Armada versenken, Liebhaber köpfen und die Theater erstrahlen ließ. Was für ein Land, dessen Untertanen geeint und friedlich lebten unter dem Schutz einer mächtigen Königin: Mein England! Nach Shakespeare kamen die Beatles und mischten mein unruhiges Teenagerherz auf. Das fühlte sich so an: Mein Annus Mirabilis 1963, als ich dreizehn wurde und die Beatles ihr Love me do durch den Äther schickten, schrie meine Mutter, mach das Radio aus, und da wusste ich, dass die Welt begann. 1963, da zertanzte ich mir zum ersten Mal die Schuhe und ich rief Fuck you und euer behäkeltes Klopapier! Ich bin ich und ich bin jung und gehöre einer neuen Zeit! 1963, das war das Ende der Lüge für mich, das Ende der Schuldzuweisungen hinter vorgehaltener Hand, das Ende der Heuchelei, das Ende des verlogenen Priesters im Beichtstuhl. 1963, da schrie ich meine Mutter an, du lügst, und knallte die Tür mit Lust und sang mein Lied ganz allein hinauf zu den Sternen. Die schienen nur für mich und ich begrüßte die neue Welt, die meine war. 1963, da zerriss ich mir meine erste Jeans und durch die Risse floss warme Frühlingsluft und gab mir eine Ahnung von den vielen Händen, die mich berühren sollten, dort und anderswo. 1963, da floss mir das erste Blut aus meinem warmen Schoß und mit ihm die Lust auf eigenes Leben, auf Frausein und auf tausend Arme, die meinen Körper umschlingen würden ? Lust auf Unendlichkeit. 1963, da schlüpfte der Schmetterling aus seinem Kokon und spannte die Flügel aus und flog zu dir geliebtes Leben. Ich war endlich im Möglichkeitssinn der 60er Jahre an- gekommen und die Musik der Beatles brachte mein neu- es Lebensgefühl zum Ausdruck. Die Kämpfe mit meiner Mutter um das einzige Radio im Haus kamen mir gerade recht, bestätigten sie doch, dass ich einen Nerv getroffen hatte: Jetzt war Schluss mit dem Muff der 50er Jahre, mit der zwanghaften Privatheit, mit der Abwehr von Lust und Leidenschaft. Why don’t we do it in the road? sangen die Beatles, während ich unter der Schulbank den Kinsey Report las, jede Seite eine Befreiung von meiner bisher einsam erlittenen Scham. Ich trat aus der Kirche aus und hörte stattdessen Revolver, lernte den Text von She is leaving home auswendig und sang inbrünstig mit Paul Mc Cartney: Something inside that was always denied for so many years. Bye, bye! Und ich tanzte dabei ganz allein durch unser Wohnzimmer. Danach klemmte ich mein Ohr ans Radio und hörte von den Happenings der Studenten in Berkeley, die die ganze Straße zum Spielraum erklärten. Teach in war eine anderes englisches Zauberwort, das mich elektrisierte: Ja, wir wussten jetzt, wo es lang ging, wir 60er Jahre Teenager! Wir pfiffen auf die verknöcherte Schaffe–schaffe–Häusle–Baue–Gesellschaft, wir waren international. Alles hing irgendwie mit allem zusammen und wir bewegten alles – nur durch Liebe. Make love not war, raus aus dem engen dunklen Wohnzimmer mit seinen Spitzengardinchen. Welcome flower power auf den Straßen und in meiner geliebten Natur. Ich pfiff auf Konsum und Achselrasur und trug meinen Parka mit Stolz, bis er auseinander fiel und auch dann noch. Die Auseinandersetzung mit meiner Mutter energetisierten mich. Jedes Mal, wenn sie meine abgewetzten Gammelsachen in die Werra warf ? wir lebten in einer Mühle ? konnte ich meine Wut rechtschaffen zum Ausdruck bringen und mich anschließend mit John, Paul, George und Ringo einschließen: Hey Jude, don’t make it bad, take a sad song and make it better. Und mit den kreischenden Mädchen auf den Konzerten der Beatles konnte ich mir als Nachgeborene die Verstö- rung meiner Mutter aus den Gliedern schütteln, denn ich wollte mit ihrer Depression nichts mehr zu tun haben. Überhaupt schien mir Deutschland ganz und gar verstaubt und schuldbeladen. Es hatte zwei Kriege angezet- telt und sieben Millionen Juden umgebracht. Als wir Mitte der 60er Jahre einen Fernseher bekamen und ich mir alle Sendungen über die Nazizeit anschaute, machte mein Vater wiederholt ohne ein Wort den Fernseher aus. Dieses Schweigen sprach in meinen Augen Bände und trieb mir die Schamesröte ins Gesicht über mein Land, das sich des Völkermordes schuldig gemacht hatte und immer noch nicht hinschauen wollte. Dieser Vater konnte kein Vorbild für mich sein, nein, ich musste wo anders, außerhalb Deutschlands, nach Orientierung suchen. Ich fand sie im angelsächsischen Raum, fühlte mich wie ein kalifornischer Hippie, vertrat Flower Power, verfolgte mit leuchtenden Augen Berichte aus San Franzisko und New York über Sit-ins und Love-ins und hörte jeden Morgen den Piratensender Radio Caroline, dessen schwieriger Empfang mir zusätzlich das Gefühl gab, an etwas Subversivem teilzunehmen ? und meinem geliebten England zu lauschen, denn Radio Caroline sendete von einem Schiff im Ärmelkanal und natürlich auf Englisch. Die Schüsse auf Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967 fügten meiner Flower Power-Mentalität eine politische Dimension hinzu. Hatte ich den Frankfurter Auschwitz-Prozess ein paar Jahre zuvor schon mit quälender Beklommenheit verfolgt, so schlug jetzt meine Beunruhigung in Empörung über den deutschen Obrigkeitsstaat um. Mir wurde klar, dass ich, wenn ich ins Ausland reiste, stets als Abkömmling eines Kollektivs von Verbrechern der Weltgeschichte wahrgenommen würde und das machte mich wütend auf mein Land. Wieder schaute ich über die deutschen Grenzen hinaus, nach England, denn wir hatten gerade in Geschichte die Magna Charta durchgenommen, die mein Lehrer als die Wiege der europäischen Demokratie pries. Und außerdem hatten die Engländer uns von den Nazis befreit. Das war mein Land! 1967, im Summer of Love, reiste ich zum ersten Mal allein für drei Wochen in mein geliebtes London, wo ich als Paying Guest bei Mr. und Mrs. Mills in Woodford, einem Stadtteil im Nordosten Londons, wohnte. Täglich schnüffelte ich den besonderen Duft der Londoner Underground und erkundete den unterirdischen Rattenbau dieser Stadt; spazierte über den berühmten Zebrastreifen über die Abbey Road, der auf dem Plattencover des gleichnamigen Beatle Albums abgebildet war; verbrachte Tage im British Museum und aß zum ersten Mal Indisch.nIf you go to San Francisco, den Hit dieses Sommers in den Ohren, verliebte ich mich kurzzeitig in einen jungen Kalifornier namens Ted, auf dessen Motorrad ich die weitere Umgebung Londons erkundete. An einem lauen Sommerabend verpasste mir Ted mitten auf der Tower Bridge meinen ersten Knutschfleck, der mich in Kontakt brachte mit dem englischen Sense of Humour. Mr. Mills, mein Landlord, hat- te den Fleck an meinem Hals beim Frühstück bemerkt und mich augenzwinkernd nach seinem Ursprung befragt. Ich errötete und deklarierte den Knutschfleck kurzerhand als Mückenstich, worauf Mr. Mills mir abends eine braune Medizinflasche mit der Aufschrift Against Mosquito Bites neben mein Bett stellte. Den letzten Tag verbrachte ich an der Hyde Park Speaker’s Corner, wo ich fasziniert einem halbnackten, blauen Mann lauschte, dessen gesamter Körper tätowiert war und der die verschiedenen Tattoos zur Illustration seiner Lebensgeschichte benutzte und stundenlang und lautstark von seiner Kiste, seinen zahlreichen Zuhörern verkündete. Dabei machte ich die Bekanntschaft eines Psychologiestudenten aus Oxford, der mich dorthin einlud, falls ich wieder einmal sein Land besuchen sollte. 1968 zog ich endlich von zu Hause aus und begann mein Studium an der Universität Marburg. Die Ereignisse zwischen dem Sommer 1967 und 1968 hatten mich inzwischen völlig politisiert. Die Ermordung Martin Luther Kings, das Attentat auf Rudi Dutschke, der Pariser Mai und das Einrollen sowjetischer Panzer in Prag gaben mir das Gefühl, in einer bewegten Zeit jung zu sein und ich wollte meine eigene Stimme in diesen Ereignissen hörbar machen. Ich nahm an Sitzungen des SDS, an Teach-Ins und Friedensdemonstrationen gegen den Vietnamkrieg teil. Als Besucherin bei Freundinnen war mein Klingelzeichen stets Ho – Ho – Ho – Chi -Min. Auf meinem Plattenteller in meiner Studentenbude jedoch lagen weiterhin die Beatles, deren indische Reise und der Besuch bei Maharishi Mahesh Yogi mich fasziniert hatten ebenso wie der experimentelle Charakter ihrer beiden letzten Alben. Ich konnte mich stundenlang begeistern an der musikalischen wie sprachlichen Poesie von Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band und übersetzte meine Lieblingssongs, die zum ersten Mal auf dem Cover abgedruckt waren, akribisch genau, um mitsingen zu können. Besonders angetan hatte es mir der Song Lucy in the sky with diamonds. Was für eine Lyrik, was für eine Sprache! Picture yourself in a boat on a river With tangerine trees and marmelade skies Somebody calls you, you answer quite slowly, A girl with kaleidoscope eyes. Das surreale Bild, unter einem Orangenmarmeladenen Himmel dahin zu gleiten und ein Mädchen mit Kaleidos- kop-Augen zu treffen, inspirierte mich, denn es handelt sich offenbar um ein traumhaftes Geschehen, das dem schnöden Alltag Farbe verlieh. Lucy in the sky with diamonds, Follow her down to a bridge by a fountain Where rocking horse people eat marshmallow pies. Ich konnte mit dieser rätselhaften Lucy am Himmel dahin fliegen, umgeben von glitzernden Diamanten. Und fand Figuren, die auf Schaukelpferden ritten und sich da- bei Marshmallows in den Mund stopften, so rätselhaft wie entzückend. Der psychedelische Surrealismus dieses Songs sprach mein phantasiebegabtes Herz zutiefst an und ich sah mich unter einem Marmeladenhimmel in einem Boot die Themse hinabgleiten, über mir orangefarbene Bäume und eben Lucy in the sky with diamonds. Das Bild brannte sich so klar in meine Seele, dass ich viele Jahre später mein erstes Kind Lucy nennen sollte. Und als ebenfalls ein paar Jahre später die Afrikanische Urmenschin auf Grund dieses Songs Lucy genannt wurde, war ich entzückt. Within you without you wurde eben- falls zu einem Programm für mich: When you’ve seen beyond yourself/then you may find/peace of mind/is waiting there/with our love we could save the world/ if they only knew. Genau, das war’s! Sgt. Pepper’s wurde zu meiner musikalischen Bibel und während ich George Harrisons Sitar lauschte, rauchte ich meinen ersten Joint und sah die Welt through kaleidoscope eyes. Mir war nicht sehr nach Kämpfen zumute, All you need is love war mein Motto und ich pfiff es fröhlich vor mich hin, während ich im Winter 68/69 die Lahn hinunter in Rich- tung Germanistisches Institut trabte. It’s getting better all the time, summte ich, froh, dem provinziellen Mief meines Heimatdorfes und der Engstirnigkeit mancher Lehrer entronnen zu sein. Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren ließ sich mit den Beatles auch leichter auskehren. Dabei trug ich das psychedelisch gemusterte T-Shirt, das ich mir ein Jahr zuvor in der Carnaby Street in London gekauft hatte und das mir vor Fadenscheinigkeit fast vom Leib fiel. Mir war es recht so, ich wollte anders sein, trug sogar eine echte englische Melone dazu, die ich meinem Vater entwendet hatte. Nie mehr weiße Blüschen und adrette Kostümchen, English Crazyness war bei mir angesagt und fügte sich nahtlos ein in das bunte Bild der Marburger Studentenschaft zu jener Zeit. Im Frühjahr 1970 reiste ich zum zweiten Mal mit der Fähre auf meine geliebte Insel. Heftiger Seegang und er- schöpfende Übelkeit konnten meine Vorfreude nicht trü- ben und ich begrüßte jede Möwe sowie die White cliffs of Dover in fröhlicher Erwartung. Von Dover fuhr ich weiter mit der Bahn nach Oxford, wo mich Richard von der Hyde Park Speaker’s Corner schon erwartete. In Oxford machte ich erste Bekanntschaft mit dem sehr spezifischen Verhältnis der Engländer zum Wetter, speziell zur Kälte. Während wir Deutschen uns dem Winter entsprechend warm kleiden, ignorieren die Engländer einfach die Kälte, tragen weiter ihre Sommerjacken und werfen nur ihre Kaminfeuer an, wenn’s hart auf hart kommt. Ihre Sparsamkeit wärmt sie schon genug. Ich erinnere mich, dass ich in Richards Studentenbude entsetzlich fror, mich allerdings auch nicht auf den wärmenden Körperkontakt einlassen wollte, den er mir anbot. Ich war gekommen, um diese ehrwürdige Universitätsstadt zu erkunden. Oxford trieft von Geschichte. Die meisten der 36 Colleges, die das Stadtbild beherrschen, wurden zwischen dem 13. und 16. Jahrhundert gegründet. Da zu jener Zeit Bildung Sache der Kirche war, wurden die Colleges wie Klostergebäude angelegt und obwohl viele über die Jahr- hunderte baulich verändert wurden, ist der mittelalterliche Charakter bis heute erhalten geblieben. Ich hatte das Gefühl, als wandle ich durch Bildungskathedralen auf den Fußspuren vieler berühmter Gelehrter, die hier ihre feierliche Abschlusszeremonie im Sheldonian Theatre abgelegt haben, genauso wie es die heutigen Studenten noch tun, nämlich im schwarzen Talar und auf Lateinisch. Oxford ist eine Bildungsenklave, in der seine Studenten nicht nur lernen, sondern auch den größten Teil ihrer Freizeit verbringen, an den langen, uralten Holztischen der Halls ihre Mahlzeiten einnehmen und in den dunklen teakholzgetäfelten Clubs ihren Tea schlürfen. Selbstverständlich sitzen die Dozenten in den schwindelerregend hohen Speisesälen erhöht und würden sich niemals mit den Studenten gemein machen. Zwei Flüsschen fließen durch diese Idylle, der Cherwell und die Isis, auf denen die Studenten unter überhängenden Trauerweiden romantisch anmutende Bootsfahrten machen. Und in der Mitte von Oxford steht die herrliche Bodleian Library aus dem 15. Jahrhundert, die ich ehrfürchtig betrat. Ich ging durch Oxford mit gemischten Gefühlen. Dies war ein Ort, in dem Geschichte eingefroren schien und der mir deshalb seine pittoreske Fassade zur ehrfürchtigen Bewunderung darbot. Der Ruf von Unter den Talaren der Muff von tausend Jahren hatte diesen Ort niemals erreicht und würde ihn auch niemals erreichen. Das Geheimnis dieser Universität war ihr bewusster Elfenbeinturmcharakter. Die Fassade war dabei genauso wichtig wie ihr Inhalt. Hier hatte sich nichts geändert und hier sollte sich auch nichts ändern und das ging am besten durch Abkapselung unter Wahrung des schönen Scheins. Shelley, der große Dichter der Romantik, hatte hier studiert und war wegen seines revolutionären Pamphlets The Necessity of Atheism hinaufgeworfen worden. Dennoch hatte man ihm mitten in Oxford ein Denkmal errichtet. In Oxford bekam mein Englandbild seine erste Delle, zunächst eher geahnt als begriffen. Die eherne Geschichtlichkeit dieses Ortes rief bei mir nicht nur Bewunderung sondern auch Befremden hervor und über die Scharen von Scholaren in ihren schwarzen Talaren und mittelalterlichen Gelehrtenhüten musste ich lachen. Schon damals registrierte ich den historischen Popanz als englischen Hang zur Skurrilität, unterstellte allerdings einen Spielcharakter, der meiner eigenen kritischen Wahrnehmung entsprungen war. Ich sollte mich gründlich geirrt haben. Den Engländern ist es nämlich todernst mit ihrer Geschichte, sie sind Geschichte! In meinem Reisetagebuch finde ich folgenden Kommentar: „Kein anderes Land der Erde konserviert seine Geschichte in einem solchen Ausmaß und benutzt sie zur Identitätsstiftung wie die Engländer. Als Gott Nationalcharaktere verteilte, bekamen die Franzosen den Stil, die Deutschen die Ordnung und die Engländer Geschichte und sie zelebrieren sie wie das heilige Abendmahl. Wie könnte man sie je hinterfragen! Es gibt kein Land, in dem die Formveränderung einer Telefonzelle so viel rechtschaffene Empörung auslöst wie bei diesen Insulanern. Die Wut über jegliche Veränderung ist ähnlich intensiv, als habe man Grabraub begangen. Dabei haben die Engländer keine interessantere Geschichte als Kontinentaleuropa, im Gegenteil: Sie hatten nie einen Dreißigjährigen Krieg, kein Dahinschlachten von Millionen von Menschen, sind tausend Jahre nicht von fremden Herren überrannt und unterdrückt worden. Auch die beiden Weltkriege des vergangenen Jahrhunderts wurden auf der Insel auf einer ganz anderen Ebene erfahren, als dies auf dem Kontinent der Fall war. Wenn ein Engländer Ahnenforschung betreibt, kann er seine Vorfahren Hunderte von Jahren zurückverfolgen, weil sie immer auf dieser im Inneren friedlichen Insel gelebt haben. Bei mir geht das z.B. nicht: meine Großmutter kam aus Polen und das hat in den letzten zweihundert Jahren mehrfach seine Herren blutig gewechselt. Die Kirche, in deren Akten die Daten meiner Großmutter liegen könnten, ist vermutlich vor langer Zeit nieder- gebrannt oder zusammengeschossen worden.“ Und so streifte ich 1970 durch das pittoreske Oxford, den Song Tradition auf den Lippen aus dem Musical Fidd- ler on the roof, das ich zwei Jahre zuvor in London gesehen hatte. Vielleicht spielten die Engländer ja nur Tradition und Konservativismus? Sie hatten ja diese große Tradition des Life is a player, die Shakespeare auf den Brettern des Globe Theatre vierhundert Jahre zuvor verkündet hatte. Und so überpfiff ich meine frühen Wahrnehmungen und ging auf eine Oxforder Studentenparty. Dort war es schlagartig um mich und mein kritisches Bewusstsein geschehen: Ich verliebte mich in meinen ersten Engländer. Paul fuhr auf einem uralten Motorrad in den Hof des Partygebäudes ein, sein Haar war lang, um seinen Hals war lässig ein abgewetztes rotes Seidentuch geknotet und er war klug, ein Student der Zoologie, der gerade an seiner Doktorarbeit schrieb. Er hatte etwas Wildes, Unangepasstes an sich, das einen wohltuenden Kontrast bil- dete zu dem langweiligen Oxforder Studententypus wie Richard, bei dem ich immer noch wohnte. Zu Hause bei Paul liebten wir uns vor einem wild flackernden Kaminfeuer auf einer Variante von Bärenfell, die wahrscheinlich ein Flokatiteppich war, das Highlight studentischen Bo- denluxus‘ zu jener Zeit. In meiner Erinnerung aber gerät es zum Bärenfell, weich genug, um sich nackt darauf zu lieben, wobei ich das Charakteristikum eines englischen Kamins, einst alleinige Wärmequelle in englischen Häusern, sofort bemerkte. Während du auf der einen Seite röstest, frierst du auf der rückliegenden Körperhälfte zu Eis. Aber das spielte natürlich in den Armen eines englischen Lovers keine Rolle. Ich weiß noch, dass wir zur Liebe Joni Mitchells Clouds hörten und das Lied gehört bis heute zu meinem Seelenschatz, gab es doch den Ton an für die Qualität meiner ersten großen Liebe zu einem Engländer. Both sides, Now Rows and flows of angel hair And ice cream castles in the air And feather canyons ev’rywhere I’ve looked at clouds that way But now they only block the sun They rain and snow on ev’ryone So many things I would have done But clouds got in my way. Ja, so fühlte sich diese Liebe für mich an: wie das Spiel der Wolken, welche die Form von Engelshaar annehmen oder von Schlössern köstlichen Eiskrems. Aber dann regnet und schneit es herab aus eben diesen Wolken. Die Wolken-Leichtigkeit der Intimität mit einem fremden Mann gebiert schon die Angst vor unwirtlicheren Elementen, welche die Liebe, flüchtig wie die Wolken, ebenfalls bereit hält. Und so wird der Titel des Songs klar: Man kann die Wolken von beiden Seiten betrachten und beide Seiten sind wahr: I’ve looked at clouds from both sides now From up and down, and still somehow It’s cloud illusions I recall I really don’t know clouds at all. Ist die Liebe so wie die Wolken nur eine Illusion, flüchtig und vergänglich? Werde ich sie je verstehen können? Und die anmutige Wehmut, dass wir die Wolken, die Liebe, das ganze Leben eigentlich niemals verstehen können, durchschwebt diese herrliche Lyrik der Joni Mitchell: Moons and Junes and ferries wheels The dizzy dancing way you feel As ev’ry fairy tale comes real I’ve looked at love that way But now it’s just another show You leave them laughing when you go And if you care, don’t let them know Don’t give yourself away I’ve looked at love from both sides now From give and take, and still somehow It’s love’s illusions I recall I really don’t know love at all. Paul lebte nicht mehr in Oxford selbst, sondern bewohnte mit seinem Studienkollegen Graham ein Holzhaus inmitten eines verwilderten Waldes in der Nähe der Stadt. Das Haus wurde den beiden Doktoranden zur Verfügung gestellt, um Feldstudien zu betreiben. Diese bestanden darin, dass sie regelmäßige Beobachtungen vornahmen an diversen Vogelnistkästen, die über den Wald verteilt waren. Im Haus selbst waltete Sue, die Freundin Grahams, eine Sozialistin, die gerade über George Bernhard Shaw promovierte und der ich mich sofort anschloss. Wir waren wie zwei Schwestern, die durch den Wald streiften, um Brombeeren zu sammeln, um daraus Black- berry Pie zu backen, den wir abends den Herren kredenzten. Dieser Ort war märchenhaft, verwunschen, fernab vom Getriebe der Welt draußen, eine Insel auf der Insel. Es gab weder Radio noch Fernseher, nur Wald, Wiesen, Brombeeren, Holzfeuer, Musik, Sex und – Bücher. Das ganze Haus war vollgestopft mit Büchern. Tolkien, G.B. Shaw, Shakespeare, Jules Vernes, Charles Darwin, Friedrich Nietzsche, Jack London, aber auch der große Eric Hobsbawm, dessen Industry and Empire ich verschlang, wollte ich mich doch auf mein zweites Semester Politik vorbereiten. Ich empfand diesen englischen Autor so viel kreativer und erfrischender als die trockenen deutschen Geschichtsbücher, durch die ich mich zu Hause quälen musste. Paul und Graham hatten ihre Bibliothek antiquarisch erworben, so dass die Bücher im ganzen Haus einen bestimmte modrigen Geruch verströmten, der sich herrlich vermischte mit dem nebligen Pilzgeruch, der durch das Wäldchen waberte. Ich liebte diesen Ort, denn er breitete einen Herzensfrieden in mir aus, nach dem ich mich in der verkopften deutschen Studentenszene immer gesehnt hatte. Ich wollte meine Lebendigkeit fühlen statt zu kämpfen. All you need is love, ein Holzhaus im Wald, Blackberry Pie, Sex und Nahrung für meinen hungrigen Geist: Bücher! Als ich diese Idylle verlassen musste, weil mein Semester in Marburg begann, weinte ich bittere Tränen und Paul schenkte mir zum Abschied ein wunderbares Buch, das ich in den folgenden Monaten immer bei mir trug. Es war der Kinderbuch-Klassiker Winnie-the-Pooh von A.A. Milne und er verzauberte mich schon auf der Fähre zurück zum Kontinent. Ich las dieses Buch von Anfang an nicht nur als Kinderbuch, sondern auch als Seelentröster. A. A. Milne hatte es 1925 veröffentlicht und der Punch-Cartoonist E. H. Shepard hatte es entzückend illustriert. Der Autor hatte es für seinen Sohn Christopher Robin verfasst und darin erwachen dessen Stofftiere zum Leben, die mit Christopher Robin in einem nostalgisch kleinen Wald friedlich zusammen leben. Der Held der Geschichte ist Winnie-the- Pooh, ein Bär „von geringem Verstand“, so genannt nach einem berühmten kanadischen Schwarzbären namens Winnie, der damals im Londoner Zoo lebte und viel Auf- sehen erregte, weil er ursprünglich das Maskottchen der zweiten Kanadischen Infanteriebrigade gewesen war, die ihn in Winnipeg einem Trapper abgekauft hatte. Auch Milnes kleiner Sohn war ein großer Fan von Winnie. Die Geschichte der Tiere ist in einem absurd-warmherzigen Stil erzählt, der mich anfangs an Lewis Carrolls Alice im Wonderland erinnerte, einem der wenigen Kinderbücher, das ich selbst als Kind geschenkt bekommen hatte. Jedes der Tiere ist mit einem prägenden Charakterzug ausgestattet. Winnie-the-Pooh selbst besitzt ein tiefes Vertrauen ins Dasein, das ihn fast absichtslos immer das Richtige tun lässt. Er ist eigentlich der archetypische tumbe Held aus den Märchen, dem niemand etwas zutraut, der aber intuitiv am Ende die Lösung parat hat. Dabei drückt er sein Lebensgefühl in absurd-komischen Liedern aus, wie z.B.: Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie. A fly can’t bird, but a bird can fly. Ask me a riddle and I reply: ‘Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie’. Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie. A fish can’t whistle and neither can I. Ask me a riddle and I reply: ‘Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie’. Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie. Why does a chicken, I don’t know why. Ask me a riddle and I reply: ‘Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie’. Cottleston, Cottleston, Cottleston- Kuchen. Eine Fliege kann nicht Vogel, aber ein Vogel kann fliegen. Gib mir ein Rätsel und ich antworte nur: Cottleston, Cottleston, Cottleston-Kuchen. Cottleston, Cottleston, Cottleston-Kuchen. Ein Fisch kann nicht pfeifen so wenig wie ich. Gib mir ein Rätsel und ich antworte nur: Cottleston, Cottleston, Cottleston-Kuchen. Cottleston, Cottleston, Cottleston-Kuchen Warum macht das Huhn, ich weiß nicht warum. Gib mir ein Rätsel und ich antworte nur: Cottleston, Cottleston, Cottleston-Kuchen. Winnie-the-Poohs Freunde sind die altkluge Eule, die zwar Brain hat, aber keine Lebensklugheit; der depressive Esel Eeyore, der stets davon ausgeht, dass alles, was schief gehen kann, auch schief gehen wird; Rabbit, das Kaninchen, das seine eigenen Fähigkeiten überschätzt, aber ein gutes Herz hat; und Kanga, eine Kängurumutter mit ihrem Jungen Roo. Der Zauber von Winnie-the-Pooh liegt in dem humorvollen Blick auf die Unzulänglichkeiten der Charaktere, in denen sich jeder wiederfinden kann. Das macht selbst das düstere Selbstmitleid eines Eeyores zur Quelle größter Erheiterung. Winnie-the-Pooh ist also Frohsinn pur. Allerdings muss man das Original lesen, und die Version der Walt Disney Company rundherum meiden, die den Charme dieses Buches gründlich verhunzt hat. Milnes Witwe hatte nämlich die Rechte an den Pooh-Charakteren an Disney verkauft und dadurch ist der Tiefsinn des Originals in der allgemeinen Rezeption des Buches leider verloren gegangen. Mir sollte das Buch zur Medizin werden gegen die Schockwirkung eines Ereignisses, dass mir kurz nach mei- ner Rückkehr aus England widerfuhr. Ich lebte damals im Erdgeschoss eines Studentenwohnheims in Marburg. Die Fenster der winzigen Zimmer zu ebener Erde waren mit einer sehr primitiven Kippvorrichtung ausgestattet und ich dachte mir in meiner jugendlichen Unbekümmertheit nichts weiter dabei, wenn ich mein Fenster des Nachts ankippte und dann den Vorhang zuzog. Eines Nachts wachte ich auf, weil mir plötzlich kalt war, denn ich schlief aus Überzeugung nackt. Ich taumelte im Dunkeln schlaftrunken zum Fenster, schob nichtsahnend meinen Arm durch den Vorhang, nach dem Hebel tastend, mit dem ich das Fenster schließen wollte ? und stieß an zwei Hosenbeine! Blitzschnell zog ich den Vorhang beiseite und sah mich Aug in Auge mit einem auf meiner Fensterbank hockenden Mann, bereit zum Sprung; gleichzeitig registrierte ich einen betäubenden Geruch, der von ihm ausging. Unsere Münder, ganz nah, fingen merkwürdigerweise gleichzeitig zu schreien an und ich machte mir diesen Schockmoment des Kerls zunutze, um mich blitzschnell umzuwenden und nackt aus dem Zimmer zu laufen. Ich rannte wie von Sinnen in den dritten Stock des Studentenheims, wo ich mich in der Toilette einschloss. Erst da erreichte mich die Schockwelle und ich begann unkontrollierbar zu zittern. Voller Angst wartete ich eine lange Zeit und lauschte in die Nacht hinaus, unfähig mich zu bewegen. Nach einer Ewigkeit schließlich wagte ich mich auf den Gang und klopfte an einer der Türen. Es dauerte wieder eine Ewigkeit, bis mich der Student drinnen hörte, denn er war im Tiefschlaf gewesen. Er staunte nicht schlecht, eine nackte Frau vor seiner Tür zu finden. Ich brach weinend zusammen und erzählte ihm meine Geschichte. Als ich mich einigermaßen beruhigt hatte, bat ich den jungen Mann nur um eines: Er möge in mein Zimmer gehen und mir Winnie- the-Pooh bringen, das neben meinem Bett lag. Ich erinnere mich heute, vierzig Jahre später, noch genau an die Szene: der Student kleidete sich an, bewaffnete sich mit einem Kartoffelbreistampfer und stieg ins Erdgeschoss. Nach einiger Zeit kehre er heil zurück mit Win- nie-the-Pooh in der Hand. Die Tür zu meinem Zimmer, habe offen gestanden, sagte er, aber die Luft sei rein. Ich verbrachte die Nacht auf einem Stuhl im Zimmer dieses beherzten Studenten und las Winnie-the-Pooh wie ein Mantra. Die heile Welt, und das große Herz dieses liebenswerten Bären sog ich ein wie Balsam für meine erschütterte Innenwelt. Cottleston, Cottleston, Cottleston Pie / Why does the chicken, I don’t know why – diese fröhlich absurde Ratlosigkeit brauchte ich jetzt, um mit dem Nachbeben der Angst dieser Nacht fertig zu werden. Und die englische Sprache bekam eine tröstende Dimension hinzu, die mir etwas Abstand zu den Dramen meines Lebens zu verschaffen schien, von denen dieses nächtliche Ereignis nur ein Auftakt war. Und schon damals ahnte ich dumpf, dass der Trost, den die englische Dimension für mich zu spenden schien, im Geschmack der Nostalgie lag, der Sehnsucht nach einem Ort, an dem die Dinge noch heil zu sein schienen und wo es weder Kriege, Polizeischüsse noch Vergewaltiger gab. In diesem Sinne erschien mir England wie die Insel meiner Träume inmitten einer Welt dumpfer Gewalt, vor der ich mich fürchtete, weil ich mich ihr nicht gewachsen fühlte. Auf meiner Insel schien die Welt noch in Ordnung, dort zelebrierte man Nostalgie wie ein Sakrament, das die Wirrnisse der Seele vielleicht heilen konnte, ebenso wie den Humor, der die harten Kanten der Realität freundlich zu glätten vermochte. Ach, wie naiv du damals doch warst, möchte mein erwachsenes Ich meinem zwanzigjährigen Ich zurufen, und zugleich kann die Erwachsene die Nöte der Jugendlichen mit so viel mehr liebevollem Verständnis betrachten, als ich es als Zwanzigjährige vermochte. Ich war hart zu mir selbst, wollte den Vorfall vergessen und machte einen radikalen Schnitt. Ich schlief nie mehr in diesem Zimmer und zog noch am folgenden Tag aus und in ein anderes Wohnheim im fünften Stock des Marburger Collegium Gentium, in dem einige der aktivsten Mitglieder der damaligen Studentenszene wohnten. Erst viel später erfuhr ich, dass der Mann, dem ich entronnen war, im gleichen Wohnheim bei einer Studentin eingestiegen, sie mit Äther betäubt und sie vergewaltigt hatte. Der sogenannte „Äther-Johnny“ wurde gefasst und verurteilt. Ich aber schämte mich meiner Ängste, die mich beim Gang durch dunkle Straßen noch jahrelang überfielen und wandte mich meinem Studium und der Studentenpolitik zu. Mein tagheller Geist schien mir schließlich die beste Medizin gegen die Ängste der nächtlichen Seele. Tagheller Geist, das hieß damals intensives Germanistik Studium und die Gründung einer sozialistischen Studentenzeitung mit dem Namen Der Rote Faust, die ich jahrelang redigierte und für die ich auch schrieb. Diese Zeitung war lose mit dem Marxistischen Studentenbund Spartakus assoziiert, was mir später erhebliche berufliche Probleme bereiten sollte. Inhaltlich legte ich Wert auf einen streitbaren Liberalismus, denn meinem kreativen Bewusstsein war jede Art von Dogmatismus zuwider. In einer leidenschaftlichen Streitkultur fühlte ich mich in meinem Element. Ich wollte alle Aspekte einer alternativen Denkweise kennen lernen und so war ich gleichzeitig Mitglied eines Arbeitskreises zu Karl Marx’ Kapital, an dem außer mir nur Männer teilnahmen, wie auch einer reinen Frauengruppe, in der wir Simone de Beauvoirs Das Andere Geschlecht lasen. Der Satz: Proletarier aller Länder vereinigt euch! begeisterte mich ebenso wie Simone de Beauvoirs Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. So trocken das Kapital zu lesen war ? was mich an Marx faszinierte, war sein analytischer Verstand gepaart mit der Leidenschaft des Weltbewegers. Außerdem hatte er seine Bücher im Londoner Exil in der British Library geschrieben und ich hatte seinen Arbeitsplatz in London bereits besucht. Und wieder einmal ging es um England, das die industrielle Revolution ausgelöst und den Kapitalismus erfunden hatte. Die „Nation of Shopkeepers“ hatte übel gehaust und alles, was sich nicht ins kapitalistische Abhängigkeitsverhältnis stauchen ließ, in Tretmühlen und Armenhäusern verrecken lassen. England hatte seine Kinder in den engen Stollen der Bergwerke verheizt und als lebende Putzlumpen durch verrußte Schornsteine gejagt. Mit meinem mir angeborenen Gerechtigkeitssinn teilte ich Marx’ Empörung einhundert Prozent. Simone de Be- auvoir schrieb mit dem gleichen Feuer, gepaart mit einem klugen Kopf und Das Andere Geschlecht hat mein Selbstbewusstsein als Frau entscheidend geprägt. Ich brauchte nicht länger Opfer der von Männern bestimmten Verhältnisse zu sein wie meine Mutter, ich hatte eine Wahlmöglichkeit, die sie niemals besessen hatte. Ich würde finanziell auf eigenen Füßen stehen und darum studierte ich gewissenhaft. Ich würde niemals von einem Mann abhängig sein und ich wollte auch nicht heiraten. Die bettelnde Hand meiner Mutter, wenn sie am Montag jeder Woche vor dem Schreibtisch meines Vaters stand und um Haushaltsgeld feilschte, hatte sich als trotziges „Nicht mit mir“ für immer in mein Frauenherz eingebrannt und ich feierte die Solidarität mit all den anderen jungen Frauen meiner Generation, die genau so empfanden. Ich las Rosa Luxemburgs Briefe aus dem Gefängnis und ihre weibliche Freude an den Spatzen, die vor den Gitterstäben ihrer Zelle Brosamen pickten, ihre Wahrnehmung eines Sonnenstrahls auf der Wand, gepaart mit einem leidenschaftlichen Lebenswillen, der sie an der Gefan- genschaft nicht zerbrechen ließ, waren mir ebenfalls ein großes Vorbild. Umso mehr empörte mich ihre feige Ermordung. Ich wollte nicht nur meine Situation verändern, ich wollte auch nie wieder Faschismus. 1973 schrieb ich zusammen mit meinem Politikprofessor Reinhard Kühnl und anderen das Buch Geschichte und Ideologie, eine kritische Analyse bundesdeutscher Geschichtsbücher. Das Buch erschien bei Rowohlt und die Honorarerlöse gingen an den Vietcong. Ich wollte nicht nur durch meine Gedanken, nein, ich wollte auch ganz praktisch etwas bewegen. Darin war ich auch meinem anderen Idol nicht unähnlich, nämlich Johann Wolfgang Goethe, über dessen Wilhelm Meister ich 1975 eine umfangreiche Examensarbeit schrieb, eine wahre Hymne an die Kraft der Evolution des Geistes für den, „der immer strebend sich bemüht“. Um die Verwirklichung des individuellen Potentials ging es Goethe und auch mir. Allerdings fand ich bei Goethe auch meine Zweifel wieder, ob der Mensch bei allem Bemühen je bei sich ankommen kann. Mein Meister hatte in der hermaphroditischen Mignon eine Figur geschaffen, die in keiner Gestalt der Realität jemals zur Ruhe kommen kann. Ihre Essenz ist reine Sehnsucht, d.h. Unerfülltheit. Und so hing Mignons Lied über meinem Schreibtisch: Nur wer die Sehnsucht kennt, weiß, was ich leide! Allein und abgetrennt von aller Freude, seh’ ich ans Firmament nach jener Seite. Ach, der mich liebt und kennt ist in der Weite. Es schwindelt mir, es brennt mein Eingeweide. Nur wer die Sehnsucht kennt weiß was ich leide! Eine Sehnsucht hatte mich nämlich während meines ganzen Studiums nicht verlassen, die nach meinem ge- liebten England, die ich mir weiterhin zu erfüllen suchte, indem ich in den Semesterferien zu Paul in mein Hexenhaus im Oxforder Hain reiste. Meine Tage dort sollten allerdings bald gezählt sein, weil meine englischen Freunde beschlossen hatten, sich in Kanada um Forschungsposten zu bewerben. Sie waren Naturverehrer und ganz offensichtlich war das Wäldchen bei Oxford das einzige Stück Natur weit und breit innerhalb eines Radius von 100 km, die von Hecken, Landwirtschaftlicher Nutzfläche und den endlosen Vororten der englischen Städte bedeckt waren. Wenn man nach England fliegt, kann man den Unterschied zwischen der deutschen und der englischen Land- schaft leicht erkennen. Deutschland ist ein Waldland, die großen dunkelgrünen Waldflächen werden unterbrochen von Landwirtschaftlicher Nutzfläche, Städten und Städtchen. England hingegen ist zwar eine sehr grüne Insel, aber seine Wälder wurden vor langer Zeit abgeholzt, um einer künstlichen Nutzlandschaft Platz zu machen. Es ist eine Designer-Landschaft, funktional angelegt, ohne Rücksicht auf das menschliche Bedürfnis, sich frei darin zu bewegen. Es gibt zwar überall Schilder Public Footpath, dieser Fußweg ist allerdings häufig nur eine schmale, von beiden Seiten von Stacheldraht gesäumte Schneise, so eng, dass es unmöglich ist, sie zu zweit zu benutzen. Die schönen Waldgebiete im Süden Londons verdanken ihre Existenz dem alleinigen Umstand, dass sie für die englischen Könige als persönliche Jagdgebiete erhalten werden mussten. Im 20. Jahrhundert wurden sie in öffentliche Parks umgewandelt, die vom National Trust verwaltet werden, der jeden Grashalm mit einem Ziermäuerchen umgibt und für dessen Besichtigung horrende Eintrittspreise verlangt. Ein anderer Teil des Green and Pleasant Land (William Blake) wurde in den letzten vierzig Jahren von cleveren Gemeinden an Supermärkte und Golfclubs verkauft und steht der Öffentlichkeit ohne Golfschläger nur noch als asphaltierter Parkplatz zur Verfügung. Seit es keine Natur mehr gibt in England, ist sein Grün zum Mythos avanciert, der Pint-weise an den nach Grün lechzenden Bewohner einer überbevölkerten Insel verkauft wird. Unendlich viele englische Pubs führen den Namen The Green Man. Dort trinken Männer in grünen Gummistiefeln im Green Room ihr aus Amerika importiertes Bier, während die Anfangszeilen von Greensleeves auf einem in China maschinell grün bestickten Leinentuch unter Glas hinter dem Tresen hängen. Robin Hood und sein magischer Nottingham Forest genauso wie der Green Man sind im heutigen England nur noch Labels, die auf Teetassen, Geschirrtüchern und Fußmatten den Preis des Mythen-Merchandise in die Höhe treiben: verdinglichte Natur zum „Anfassen“. Diese Entwicklung sahen meine englischen Doktorenfreunde bereits in den 70er Jahren voraus und entschie- den sich, in die endlosen Wälder Kanadas auszuwandern, deren Dimensionen ihnen mehr Kraft zum Atmen versprach. Ich aber war noch befangen in den mythischen Bildern meines Englands und der Green Man auf dem Schild des Pubs, den wir im Sommer manchmal besuchten, faszinierte mich. Aus seinem Puckartigen verknarzten Gesicht wuchsen grüne Sprösslinge und bunte Blüten; seine Haare waren ein undurchdringliches, grünes Blattwerk, das lebendige Triebe zu atmen schien. Er war halb Mensch, halb Vegetation, und hatte es mir als nordhessischen Waldmädchen besonders angetan. Immerhin kam ich aus Gebrüder-Grimm-Land und hatte in den Wäldern des Meißner-Vorlandes meine Kindheit verbracht. So konnte ich also die Sehnsucht meines englischen Freundes nach den Wäldern und Seen Kanadas vollkommen nachempfinden, aber der Abschiedsschmerz von Paul und meiner grünen Insel war groß. Silvester 1974 verbrachte ich ein letztes Mal im Hexenhaus im Oxforder Hain. Dort hatte ich ein Schlüsselerlebnis, das sich als wegweisend für mein weiteres Leben herausstellen sollte. Mein Flugzeug hatte Verspätung gehabt, so dass ich erst kurz vor Mitternacht bei Paul ankam, wo ich in eine swingende Silvesterparty geriet. Das Haus war bis unters Dach voll mit fröhlich feiernden Oxforder Studenten. Im Wohnzimmer saß Paul mit einer großen Gruppe im Kreis und ließ eine riesige Marihuana-Tüte herumgehen. Sofort wurde ich dazu gebeten und mir wurde der Joint angeboten. Ich war von der anstrengenden Reise erschöpft und außerdem hungrig, wollte aber meine Verspätung wettmachen und so zog ich kräftig mit an der Tüte. Irgendwann machte mein Kreislauf nicht mehr mit und ich nahm die Happy-New-Year-Wünsche nur noch durch einen dunklen Schleier war. Dann wurde mir schwarz vor Augen und ich erinnerte mich dunkel, von Paul in ein Nebenzimmer getragen geworden zu sein, wo ich bis zum Neujahrsmorgen schlief. In der Morgendämmerung wachte ich auf, erhob mich von der Luftmatratze und trat vor die Tür, um meinen Wald, von dem ich am Vorabend in der Dunkelheit nichts gesehen hatte, gebührend zu begrüßen. Und da geschah es. Die Bäume, die jenseits der Lichtung in einen dünnen Nebelschleier gehüllt standen, schienen mich zurückzu- grüßen. Ich fühlte, dass es zwischen ihnen und mir keinen Gegensatz gab. Überhaupt war der Unterschied zwischen innerer und äußerer Wahrnehmung völlig aufgehoben und mein kleines Selbst dehnte sich über sich hinaus in jede Pore der dunkel glänzenden Baumstämme, jeden Nebelschleier, jeden knorrigen Ast, jedes Büschel Farn. Die Linien von dem alten Korbsessel über die Veranda bis hin zur Lichtung bildeten ein einziges Kontinuum, das auch mich einschloss und mir ein so starkes Gefühl der Verbundenheit mit allem Leben schenkte, dass mir Tränen über die Wangen liefen, ohne dass ich es bemerkte. Es waren Freudentränen über das Glück, dazuzugehören, angekommen zu sein. Meine Einsamkeit war nur eine Wahrnehmungsstörung, dies war die Welt hinter dem Schein des Getrenntseins. Dies war die Tür, die durch die scheinbaren Wände zwischen den Menschen hindurchführte. Wie die Welt wirklich war, war eine Frage der Wahrnehmung! Mein Möglichkeitssinn, der schon als Kind sehr stark ausgeprägt war, hüpfte vor Freude. Und als ich wieder zum Waldrand hinübersah, schienen die dunkel feucht glänzenden Bäume von einem inneren Licht zu leuchten und von der sie und mich gleichermaßen durchdringenden Bedeutung zu erbeben. Ich verlor alles Zeitgefühl, weil Zeit in diesem Bewusstseinszustand überhaupt keine Rolle spielt. Im Gegenteil, ich stellte eine unmittelbare Verbindung her zu meiner frühen Kindheitswahrnehmung, in der die Dinge genauso von innen geleuchtet hatten. Ich besaß es schon einmal, was so köstlich ist, aber ich hatte es vergessen. Jetzt, in diesem Moment, in meinem jungen Erwachsenenleben, sah ich wieder durch die Augen des Kindes. Worte aus meiner katholischen Kindheit, die ich längst abgestreift hatte, wie Gnade und Wunder kamen mir in den Sinn und luden sich mit einer Bedeutung auf, die sich mir bisher noch nie offenbart hatte. Dann hörte ich Menschen überall im Haus rumoren und das Wunder war schlagartig vorbei. Ich hörte Teetassen klappern und merkte, dass ich hungrig und durstig war. Damit war ich wieder in der Welt der offiziell anerkannten Normalität angekommen. Ich bemerkte, dass ich außerdem einen Kater hatte und mich in nichts unterschied von all den verschlafenen Neujahrsgesichtern, die mit einem zerknitterten Good Morning in der Küche auftauchten, wo wir gemeinsam eine Unmenge Tee tranken, um dem neuen Jahr mit einem klaren Blick in die Augen zu sehen. Ich hütete mich, Paul oder sonst irgendjemandem von meinem Erlebnis zu erzählen, weil ich befürchtete, für verrückt erklärt zu werden. Zudem passte das höchst subjektive Geschehen nicht in die Atmosphäre englischer Konversation. Schon damals ahnte ich etwas von der englischen steifen Oberlippe, die sich automatisch verächtlich kräuselt, wenn du dein Innerstes auf den Tisch legst. Und ich wollte mein Erlebnis davor bewahren, von der typisch englischen Säure der Ironie zerfressen zu werden. Meine Vorbehalte galten leider auch gegenüber Paul, den ich nach wie vor liebte, der für meine tieferen Gefühle allerdings unerreichbar blieb. Er schätzte meinen Intellekt, er schätzte meinen Körper, aber über Gefühle zu sprechen hatte sich in unserer langen Beziehung als unmöglich heraus gestellt. Wie oft hatte ich in seinen langen, hoch interessanten Briefen an mich zwischen den Zeilen nach einer Andeutung von Gefühl gesucht ? vergeblich. Und so ließ ich ihn ziehen auf einen anderen Kontinent, mir schmerzlich bewusst, dass sein innerer Kontinent für mich nicht zu erobern war. Als ich die Insel verließ, wusste ich, dass ich eine Weile Abstand von ihr brauchte, weil mir das Herz weh tat. Das Erlebnis des Neujahrsmorgens aber bewahrte ich in meiner Seele und fügte es dem alten Sehnsuchtsbild von England hinzu: England ? mein Engelland? Wieder in Deutschland warf ich mich mit Elan in mein Staatsexamen, das ich im Sommer 1975 mit Bravour be- stand. Aber als ich mich für eine Referendarstelle an einem hessischen Gymnasium bewarb, begann meine Odyssee durch den Kalten Krieg, die mir die nächsten Jahre zu schaffen machen sollte. Während meiner Stu- dentenjahre hatten sich die politischen Verhältnisse in Deutschland zugespitzt und es hatte sich ein Klima der Angst und Repression ausgebreitet, das sich jetzt auf mein Leben unmittelbar auswirken sollte. Auf meine Bewerbung auf eine Lehrerstelle hin bekam ich eine Vorladung zu einem Anhörungsverfahren. Ich war rechtschaffen verärgert darüber, denn ich hatte immer nur mit Worten für eine streitbare Demokratie gekämpft, war keine Terroristin, sondern fühlte mich als lebendige Demokratin. Mir war der Radikalenerlass bewusst und ich hatte ihn immer schon öffentlich als verfassungswidrig bezeichnet. Als ich im Anhörungszimmer beim Regierungspräsidium in Darmstadt erschien, staunte ich nicht schlecht: Auf dem Schreibtisch des Untersuchungsbeamten lag ein dicker Stapel mit sämtliche Flugblättern und Zeitungsar- tikeln, die ich als Studentin jemals unterschrieben hatte! Ich war also jahrelang vom Verfassungsschutz bespitzelt worden! In Sekundenschnelle bekam ich einen Realitätsschub. Das Anhörungsgespräch lief auf die entscheidende Frage hinaus, ob ich Mitglied der Deutschen Kommunistischen Partei sei. Das war ich nicht und auch nie gewesen, dennoch verweigerte ich die Antwort unter Berufung auf die hessische Verfassung, dass niemand aufgrund seiner politischen, religiösen oder ethischen Überzeugung an der Ausübung seines Berufes gehindert werden darf. Als glühende Idealistin wollte ich eigenhändig die hessische Verfassung verteidigen gegen das repressive Klima, das den deutschen Staat zu solch undemokratischen Mitteln hatte greifen lassen. Die herrschenden Verhältnisse kümmerten sich allerdings nicht um eine junge, trotzige Frau, und eine Woche später hatte ich die Ablehnung meines Antrags auf eine Referendarstelle im Briefkasten: ein neuer Realitätsschub. Zum Nachdenken über meine Situation flog ich zu Paul in die kanadischen Rockys, um auf einsamen Gletschern zu einer Entscheidung zu kommen, wie es mit meinem Leben weitergehen sollte. Nach sechs Wochen klarer Gebirgsluft auf einem anderen Kontinent wurde mir klar, ich wollte Lehrerin werden in Deutschland, never mind politics. Wieder in Marburg kroch ich in einem Brief an den Regierungspräsidenten zu Kreuze und erklärte, ich sei nunmehr bereit, die ominöse Frage zu beantworten: Ich sei kein Mitglied irgendeiner Partei sondern eine verfassungstreue Bürgerin meines Landes, die darauf brenne, Kinder in Deutsch und Politik zu unterrichten. Meinem Antrag wurde stattgegeben und im Frühjahr 1976 trat ich meine Referendarstelle an einem ehrwürdigen Gymnasium der Frankfurter Innenstadt an, wo es mir sofort gefiel, weil unter der fortschrittlichen Direktorin eine sehr liberale, humane Atmosphäre herrschte. Ich warf meinen Elan auf einen kritisch-aufklärerischen Unterricht. Die Erfahrung des Berufsverbotes hatte mich hellwach gemacht und ich wollte meine Schüler zu mündigen Bürgern erziehen, damit ihr Demokratieverständnis nie mehr in Autoritätsgläubigkeit gegründet, sondern gewachsen sei aus Eigenverantwortlichkeit und Einsicht. Mein Engagement wurde jedoch überschattet von den gesellschaftlichen Ereignissen, die sich zeitgleich mit meinem Eintritt ins Berufsleben vollzogen. Im Mai 1976 hatte sich Ulrike Meinhof in Stammheim erhängt und die Terroristen bliesen zum blutigen letzten Gefecht. Der Staat reagierte 1976 mit dem Anti-Terror-Gesetz, Generalbundesanwalt Buback, der Vorsitzende der Dresdener Bank Jürgen Ponto und schließlich BDA – Chef Hans Martin Schleyer wurden von der RAF kaltblütig ermordet. Es hatte sich inzwischen in meinem Land ein solches Klima der Verunsicherung und Bespitzelung ausgebreitet, dass es uns streitbaren Demokraten Angst und Bange geworden war. Als die Bildzeitung gegen kritische Schriftsteller wie Heinrich Böll zu Felde zog und sie der „Anstiftung zum Terrorismus“ bezichtigte, musste ich handeln. Ich machte den Stein des Anstoßes, nämlich Bölls Roman Die verlorene Ehre der Katharina Blum, in der sich der Autor mit der Hetzkampagne der Bild-Zeitung gegen Andersdenkende brillant und spannend auseinander setzte, zur Lektüre in meinem Deutschkurs – gegen den Willen eines Teils der Elternschaft, aber mit Unterstützung meiner Direktorin. Für mich war die Durchsetzung dieser Lektüre mein Beitrag zum Kampf gegen den Abbau demokratischer Rechte. Immerhin hatte mein Vater die Bücherverbrennungen der Nazis miterlebt und dazu geschwiegen. Das Nie Wieder seiner Tochter wurde plötzlich zur ganz konkreten Maxime des Handelns. Schweigen wollte ich auch später, im Herbst 1977 nicht, als Hanns Martin Schleyer ermordet worden war und meine Schule am nächsten Tag während der Unterrichtszeit eine Schweigeminute anberaumte. Ich hatte mich aber entschieden, nicht zu schweigen, sondern die brennenden Fragen meiner Schüler zu den Ursachen des Terrorismus zu beantworten. Drei Monate später, die Unterrichtsstunde war inzwischen vergessen, ging die Tür zu meinem Klas- senzimmer auf, ich wurde vom Unterricht suspendiert und mein gesamter Kurs zum Polizeipräsidium gekarrt. Jeder Schülerin wurde einzeln folgendes Blatt vorgelegt: „Frau Schöningh hat am Tag nach der Ermordung H.M. Schleyers im Deutschkurs gesagt: ‚H. M. Schleyer ist ein Mörder’.“ Jede, inzwischen verängstigte Schülerin, wurde einzeln von einem Polizeibeamten aufgefordert, diese Aussage zu unterschreiben. Was war geschehen? Im Zusammenhang der Antiterrorgesetzgebung hatte zu jener Zeit jeder Bürger der Bundesrepublik Deutschland das Recht, jeden anderen Bürger anonym anzuzeigen, falls dieser ihm terrorverdächtig vorkam. Ich weiß bis heute nicht, wer mich damals angezeigt hat, vermute aber, dass es ein rachsüchtiger Vater gewesen sein muss, dem die Lektüre von Heinrich Bölls Katharina Blum in meinem Unterricht schon ein Dorn im Auge gewesen sein muss. Mein Problem damals war, dass es für mich bei diesen Ermittlungen kein Forum gab, auf dem ich hätte die Denunziation als solche entlarven können, denn ich lehnte als glühende Demokratin den Terrorismus natürlich ab und diese mir unterschobene Aussage war eine Lüge, mit der ich mundtot gemacht werden sollte. Schließlich rettete mich die am Ende doch noch funktionierende Demokratie. Durch die Schülerschaft – ich war ihre Vertrauenslehrerin – bekam ich Gelegenheit, auf einer Schulversammlung meine Wahrheit darzustellen und eine dazu geladene Journalistin der Frankfurter Rundschau veröffentlichte meinen Bericht über die gegen mich laufende Verleumdungskampagne am nächsten Tag. Nachdem auch keine einzige Schülerin der Denunziation zugestimmt hatte, wurde das Verfahren gegen mich eingestellt. Ich bin allen Menschen, die sich damals mutig hinter mich stellten, zutiefst dankbar, dass sie mich durch ihre solidarische Unterstützung vor dem beruflichen Aus bewahrten. Der Kalte Krieg ließ mich allerdings Ende der 70er Jahre noch einmal frösteln – und wieder an meiner Schule. In der sechsten Unterrichtsstunde eines Herbsttages klopfte es plötzlich mitten in meinem Unterricht an die Klassentür. Als ich öffnete, standen draußen zwei brav geschniegelte Herren, stellten sich als Verfassungsschützer vor und wollten mich unbedingt unter sechs Augen sprechen. Trotz der tadellosen Anzüge schwante mir nichts Gutes. Nach Beendigung der Unterrichtsstunde suchte ich für die Herren und mich einen weitabliegenden Raum im Obergeschoss des Schulgebäudes, denn ich hatte plötzlich Angst, von Kollegen oder Schülern gesehen zu werden. Mein Herz klopfte wie wild: Was hatte ich denn nun wieder angestellt? Und wusste die Schulleitung von diesen Herren? Im winzigen Elternsprechzimmer unter dem Dach der Elisabethenschule eröffneten die beschlipsten Herren vom Verfassungsschutz dem „Fräulein“, das es der Spitzelei für den Staatssicherheitsdienst der DDR dringend verdächtig sei. Ich hielt diese Verdächtigung zunächst für einen unheimlichen Witz. Als die Herren jedoch Namen von meinen DDR-Freunden, Orte und Zeitangaben nannten, die mit wirklichen Begebenheiten und Orten während meiner verschiedenen DDR Reisen in den 70er Jahren übereinstimmten, bekam ich es mit der Angst zu tun, denn dies bedeutete, dass ich während der gesamten 70er Jahre vom westdeutschen Verfassungsschutz bespitzelt worden war. Schlagartig wurde mir klar, dass, richtige Freunde (nicht Blutsverwandte oder Care–Paket-Empfänger) in Ost- deutschland während des Kalten Krieges zu haben, für den westdeutschen Staat ein undemokratischer Akt war. Auf meine Frage, welche wichtigen Informationen ich denn der Stasi möglicherweise vermitteln könnte, waren die Herren um die Antwort nicht verlegen: der DDR- Staatssicherheitsdienst interessiere sich für jede Art „Schmutzige Wäsche“ aus der Bundesrepublik Deutschland, sie würden sich sozusagen als Kollegen da auskennen. Da saß ich also im kleinen Elternsprechzimmer meiner Schule und sollte den Herren von Verfassungsschutz mehr Namen von Bekannten in der DDR nennen, was ich verweigerte, denn inzwischen hatte meine Angst einer tiefen Empörung Platz gemacht. Daraufhin wurde der Ton entschieden schärfer: Wenn ich nicht mitspielte, so die Herren, hätte meine Verweigerung ernsthafte Konsequenzen. Welche, fragte ich. Tja, meinten die Herren, von nun an bekäme ich große Probleme, falls ich jemals wieder die Grenze zur DDR zu überqueren beabsichtigte. Die im Osten wüssten ja jetzt, dass ich Kontakt zum westdeutschen Verfassungsschutz, nämlich zu ihnen, hatte! Kafka hätte die Situation nicht besser erfinden können. Die Herren verließen die Elisabethenschule mit leeren Händen. Als ich später, mitten in der Nacht bei mir zu Hause nochmal von den dunklen Herren aus dem Schlaf gerissen wurde, und ich am Telefon befragt wurde, ob mir denn noch ein paar Namen aus der DDR eingefallen seien, knallte ich den Hörer auf. Ich hörte nie wieder von diesen Herren. Aber die Angst und das Misstrauen waren gesät. Als ich es viel später doch wieder wagte, die DDR- Grenze zu passieren, geschah zwar fast überhaupt nichts, aber das Vertrauensverhältnis zu meinen Freunden drüben war gestört. Wie hätten sie mir beweisen sollen, dass sie nicht für die Stasi arbeiteten? Es war offenbar zu Zeiten des Kalten Krieges politisch gefährlich, Freunde im anderen Teil Deutschlands zu haben. Da gab es nämlich nur Westpaketempfänger oder Feinde.

Ich teile die letzten fünf Minuten meines Mutterrechts mit meinem elfjährigen Sohn. Inzwischen weiß ich auch, dass ich meine Tochter schon verloren habe, denn die Bürokratinnen der Hölle haben im Moment der Überrumpelung durch meine Klarheit ihre Dokumentenmappe auf dem Esstisch liegen lassen. Dort lese ich, dass meine Tochter aus dem Unterricht gezerrt wurde, um ihre Heimkehr zur „unzurechnungsfähigen Mutter“ zu verhindern und sie gleich dem Vater zu übergeben. Tränen der ohnmächtigen Empörung schießen mir in die Augen und tropfen auf die kaltgewordene Mahlzeit auf dem Teller Ich wische sie jedoch schnell weg, denn jetzt will ich die letzten fünf Minuten mit meinem Sohn damit verbringen, ihm all das zu geben, was er braucht, um diesen ersten Schicksalsschlag seines Lebens heil zu überstehen. Und so nehme ich seine Hand und versichere ihn meiner tiefen Liebe für ihn und seine Schwester. Ich sage ihm, dass Liebe selbst durch das größte Unrecht nicht besiegt werden kann, denn sie hat nichts mit Rechthaberei zu tun. Ich versichere ihm, dass, wer ein reines Herz habe, gar nicht gedemütigt werden könne. Ich erzähle ihm rasch die die Geschichte von Tinka, Kleists Schwan in der Marquise von O. den der junge Offizier mit Dreck bewirft, worauf das Tier in die Fluten taucht und sich stets unschuldig rein aus dieser wieder erhebt. Ich versichere ihm, dass alles gut wird, wenn er nur an die Liebe glaubt. Hinter der Küchentür höre ich die Kinderdiebe aufgeregt murmeln, ich habe keine Zeit zu verlieren. Mein Sohn und ich stehen gleichzeitig vom Tisch auf und umarmen uns. Wir sind beide ruhig und gefasst in Erwartung des Sturmes, der sich hinter der Tür zusammenbraut.

| Erscheint lt. Verlag | 1.12.2013 |

|---|---|

| Sprache | deutsch |

| Maße | 130 x 195 mm |

| Gewicht | 292 g |

| Einbandart | Englisch Broschur |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| Sachbuch/Ratgeber | |

| Schlagworte | Biografisch • Burn out • Englischer Humor • Gewalt gegen Frauen • Gewalt gegen Frauen • Interkulturelle Ehe • Kulturelle Identität • Kulturschock • Mutterliebe • Nationalcharakter • Schuldnation Deutschland • Shakespeare • Überwachungsstaat • Vergebung |

| ISBN-10 | 3-943138-36-4 / 3943138364 |

| ISBN-13 | 978-3-943138-36-8 / 9783943138368 |

| Zustand | Neuware |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich