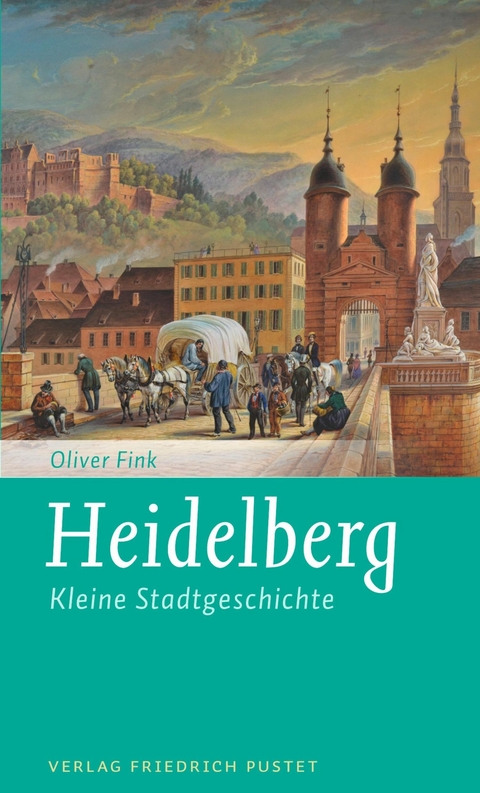

Heidelberg (eBook)

152 Seiten

Pustet, F (Verlag)

978-3-7917-6059-9 (ISBN)

"Das Bändchen bietet nützliche und zuverlässige Erstinformationen zur Stadtgeschichte, das anders als die üblichen touristischen Zusammenfassungen einen ganzheitlichen Anspruch erheben kann." (ARCHIV FÜR HESSISCHE GESCHICHTE)

"Flott erzählt." (FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG)

Heidelberg ist etwas Besonderes. Seit der mutmaßlichen Gründung im 13. Jahrhundert zieht diese Stadt Menschen von überall her an. Manche bleiben ein Leben lang, andere nur für die Dauer eines Reiseaufenthalts oder eines Studiums - die wenigsten lässt Heidelberg dabei kalt. Seine Schönheit wurde schon in zahllosen Liedern und Gedichten gepriesen - von Oswald von Wolkenstein über Hölderlin und Goethe bis in unsere Zeit. Zugleich stand und steht Heidelberg immer wieder im Brennpunkt unterschiedlicher Interessen, ob als politisches Zentrum der Kurpfalz bis ins 18. Jahrhundert oder als Stadt der Romantik, ob als Sitz von Deutschlands ältester Universität oder als Touristenmagnet. Von alledem erzählt diese Kleine Stadtgeschichte mit Blick auf das Wesentliche - und auf äußerst unterhaltsame Weise.

Oliver Fink, Dr. phil., geb. 1969, ist Redakteur in der Pressestelle der Universität Heidelberg. Zum Thema Heidelberg hat der Autor bereits mehrere erfolgreiche Bücher verfasst.

| Erscheint lt. Verlag | 1.1.2015 |

|---|---|

| Reihe/Serie | Kleine Stadtgeschichten |

| Verlagsort | Regensburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Regional- / Landesgeschichte |

| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |

| Naturwissenschaften ► Geowissenschaften ► Geografie / Kartografie | |

| Technik | |

| Schlagworte | Baden-Württemberg - • Heidelberg • Kurpfalz • Ottheinrich |

| ISBN-10 | 3-7917-6059-9 / 3791760599 |

| ISBN-13 | 978-3-7917-6059-9 / 9783791760599 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich