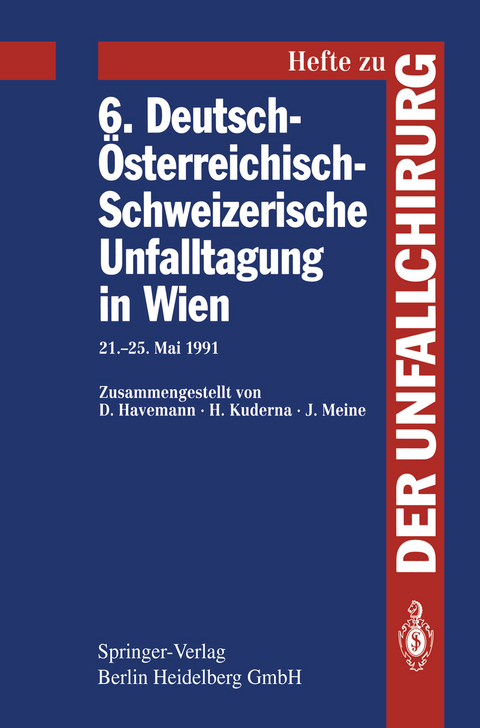

6. Deutsch-Österreichisch-Schweizerische Unfalltagung in Wien

Springer Berlin

978-3-540-56423-2 (ISBN)

Gelenkfrakturen und Weichteiltrauma, ein kalkulierbares Risiko?.- Therapiemanagement der Gelenkfrakturen beim Polytrauma.- Transfixation der großen Gelenke.- Operative Therapie proximaler Humerusfrakturen, Behandlungskonzept und Ergebnisse.- Stellenwert der Arthroskopie bei komplexen Schulterverletzungen.- Die komplexe Gelenkverletzung an der Schulter durch vordere Luxation - Bedeutung für die operative Behandlung und Begutachtung.- Operative Behandlungstaktik beim Oberarmverrenkungsbruch.- Die Schulterluxation mit Fraktur des Tuberculum majus, Behandlung - Rezidivhäufigkeit.- Traumatische hintere Schulterluxation mit Humeruskopfimpressions- fraktur - differenzierte Therapie und Ergebnisse.- Schulterverletzungen mit Gefäß- und Nervenbeteiligung.- Kernspintomographischer Nachweis einer "Gelenk-Regenerationu nach Resektion" sarthroplastik des Humeruskopfes.- Die supra- und interkondyläre Oberarmfraktur.- Operative Verfahrenswahl bei der Luxationsfraktur des Ellbogens.- Therapeutisches Konzept bei der Ellbogenluxation.- Indikation, Technik und Ergebnisse der Fixateur-externe-Osteosynthese bei komplexen Ellenbogengelenkverletzungen.- Kombinationsfrakturen des Ellenbogengelenkes mit Beteiligung des Radiusköpfchens.- Frühfunktionelle Behandlung bei komplexen transcondylären Humerusfrakturen und Olecranontrümmerfrakturen durch eine modifizierte Plattenosteosynthese.- Die Wiederherstellung der Funktion des Ellenbogengelenkes nach schweren Verletzungen.- Komplikationen nach Ellenbogen-Luxationen bei konservativer und operativer Therapie.- Die konservative Therapie der distalen Oberarmfraktur und der Olecranonfraktur - eine Alternative beim geriatrischen Patienten?.- Die komplexe Handgelenkverletzung.- Die Verletzung des Discus articularis - eine häufigeBegleitverletzung der distalen Radiusfraktur?.- Häufigkeit der idiopathischen scapholunären Dissoziation.- Die Behandlung distaler Radiusfrakturen mit einem nicht gelenküberbrückenden Fixateur externe.- Therapiekonzept bei Luxationsfrakturen im Beckenbereich.- Diagnostik und therapeutische Konzepte bei komplexen Kniegelenkverletzungen.- Das komplexe Kniegelenkstrauma unter besonderer Berücksichtigung der Tibiakopffraktur.- Behandlungskonzept und Ergebnisse bei komplexen Verletzungen des Kniegelenkes mit gleichzeitigen Ober- und Unterschenkelfrakturen.- Behandlungskonzept mit externer Transfixation zur Therapie komplexer Kniegelenkverletzungen.- Oberschenkelschaftfraktur und ipsilaterale Kniebandverletzung - eine häufig übersehene Gelenkverletzung.- Arthrose nach Osteosynthese von supra-/intercondylären Femurfrakturen.- Komplexe Kniebandverletzungen unter besonderer Berücksichtigung der Kniegelenkluxation.- Indikation und Technik der Transfixation bei komplexen Kniegelenkverletzungen.- Die percutane Versorgung der Schienbeinkopfimpressionsbrüche.- Diagnostik und Therapie von Kniebandverletzungen bei Tibiakopffrakturen.- Versorgungstechniken und Behandlungsergebnisse komplexer Tibiakopfluxationsfrakturen.- Stumpfe Arterienverletzungen beim Schienbeinkopfbruch.- Spätergebnisse nach operativer Versorgung von Tibiakopffrakturen.- Ist die Versorgung der Pilon tibial-Frakturen vom Schweregrad II und III primär mit einem Fixateur externe gerechtfertigt?.- Therapeutisches Vorgehen bei der Pilonfraktur mit Weichteilschaden: Erfahrungen aus Leuven.- Kombinationsosteosynthese bei der Behandlung von Pilonfrakturen mit Weichteilschaden.- Gelenkübergreifende äußere Fixation bei schweren Knochenverletzungen am distalen Unterschenkel.- Die Behandlung offener oberer undunterer Sprunggelenkluxations- Frakturen mit dem AO-Fixateur externe.- Das heutige Therapiekonzept der dislozierten Talusfraktur.- Talusfrakturen.- Primäre OSG-Arthrodesen bei Talusfrakturen.- Talusfrakturen beim Kind.- Langzeitergebnisse nach Talusfrakturen.- Spätergebnisse operativ versorgter Talusfrakturen.- Luxatio pedis sub talo: Luxationen und Luxationsfrakturen.- Spätergebnisse nach operativer Behandlung von Verletzungen im Chopart'schen Gelenk.- Behandlung der frischen Lisfranc-Luxation und -Luxationsfrakturen.- Spätergebnisse nach operativer Behandlung im Lisfranc'schen Gelenk.- Erfahrungen mit der Röntgenaufnahme nach Broden bei Fersenbeinbrüchen.- Die intraartikuläre Calcaneusfraktur: Therapierichtlinien im CT.- Schlußfolgerungen aus Untersuchungen von Calcaneusfrakturen an Knochenmodellen.- Gefäßversorgung des Fersenbeines - Grundlagen für operative Zugangswege.- Ergebnisse der Plattenosteosynthese von Fersenbeinbrüchen.- Zur operativen Therapie von intraarticulären Calcaneusfrakturen.- Die intraartikuläre Fersenbeinfraktur, operative Versorgung nach Bezes im Vergleich zur konservativen Therapie - Behandlung im Krankenhaus der Regelversorgung.- Kombinierte perkutane und "minimale" Osteosynthese für intraartikuläre Calcaneusfrakturen.- Die zweizeitige Behandlung der Mehrfragmentfrakturen des Calcaneus - primäre Reposition mit Fixateur externe und sekundäre laterale Plattenosteosynthese.- Objektive Bewertung der Gehfunktion nach operativer Rekonstruktion intraartikulärer Calcaneusfrakturen.- Unfallbedingte Osteonekrosen in Klinik und Praxis.- Diagnostisches Procedere bei der Abklärung der aseptischen Knochennekrose.- Vergleichsstudie bildgebender Untersuchungen (Rx, CT, Szinti, MRI) in der Diagnostik aseptischerOsteonekrosen.- Möglichkeiten und Grenzen der MR-Tomographie in der Diagnostik von Osteonekrosen.- Revascularisierung von Osteonekrosen mit vasculär gestieltem Beckenspan.- Kernspintomographische Kontrolluntersuchungen nach Implantation eines vasculär gestielten Spanes.- Einheilung traumatisch separierter Knochenfragmente nach Osteosynthesen.- Die Therapie der Humeruskopfluxationsfrakturen mit der autologen Kopfschalenplastik und die dabei zu beobachtenden aseptischen Osteonekrosen.- Die Inzidenz aseptischer Osteonekrosen nach Fraktur des Capitulum humeri beim Erwachsenen - Operative versus konservative Therapie.- Pisiformetransposition als Therapie der Mondbeinnekrose - Methode und Ergebnisse.- Traumatogene aseptische Osteonekrosen an den Wirbelkörperend- platten sowie Zwischengelenkportionen kindlicher und jugendlicher Hochleistungssportler.- Verlaufskontrolle nach operierten und konservativ behandelten Lendenwirbelfrakturen unter klinisch funktionellen und kernspintomographischen Gesichtspunkten.- Zur Pathophysiologie und Diagnostik des Osteonecrosis pubica posttraumatica bei Fußballspielern.- Pathophysiologie der Kopfdurchblutung nach Schenkelhalsfraktur und ihre klinischen Konsequenzen.- Die posttraumatische Oberschenkel-Kopfnekrose.- Die Bedeutung der Drainage in der Vorbeugung der posttraumatischen Schenkelkopfnekrose.- Weitere Ergebnisse der dringlichen Osteosynthesen bei Schenkelhalsfrakturen - Senkung des prozentuellen Anteiles der Kopfnekrosen - Bedeutung der 6-Stunden-Grenze.- Notfallmäßige Schraubenosteosynthese von Schenkelhalsfrakturen.- DHS nach medialer Schenkelhalsfraktur - ist die aseptische Hüftkopfnekrose vorprogrammiert?.- Die Hüftkopfnekrose nach medialer Schenkelhalsfraktur.- Die Hüftkopfnekrose nach Verletzungen deskindlichen Hüftgelenkes.- Wie groß ist das Risiko einer aseptischen Osteonekrose nach einer traumatogenen Hüftgelenkluxation?.- Die posttraumatische Hüftkopfnekrose nach Luxationen und Luxationsfrakturen des Hüftgelenkes.- Belastungsaufbau nach Hüftluxationen unter Berücksichtigung MR-tomographischer Ergebnisse.- Gestielte Knochentransplantationen nach posttraumatischen Femurkopfnekrosen.- Der laterale (hintere) Beckenspan zur Therapie der Hüftkopfnekrose.- Klinische, angiographische und röntgenologische Nachuntersuchungsergebnisse nach mit einem gefäßgestielten Beckenspan versorgten Hüftkopfnekrosen.- Zur arthroskopischen Behandlung von Osteonekrosen am Talus.- Der Einfluß der Operationstechnik auf die posttraumatische Talusnekrose.- Die tibio-calcaneare Fusion.- Die posttraumatische Talusnekrose - schicksalhafter Verlauf oder therapeutische Beeinflußbarkeit?.- Prophylaxe aseptischer tarsaler Nekrosen durch Primärreposition und externe Stabilisierung tarsaler Luxationsfrakturen.- Der Hallux rigidus - eine traumatogene Osteonekrose?.- Pathophysiologische Aspekte des Hirnstammes beim schweren Schädel-Hirn-Trauma.- Unterschiede zwischen chronischen und akuten Epiduralhämatomen.- Die neurologische Diagnostik beim bewußtlosen Unfallpatienten.- Zur Differentialdiagnose Schädel-Hirn-Trauma oder Alkoholabusus.- Akutdiagnostik des Schädel-Hirn-Traumas aus neurochirurgischer Sicht.- Stellenwert der Röntgen-Computertomographie beim Schädel-Hirn-Trauma.- Die sogenannte klinisch stumme Gehirnkontusion.- Die kernspintomographische Diagnostik beim Schädel-Hirn-Trauma.- Indikation zur epiduralen Hirndruckmessung beim polytraumatisierten Patienten.- Erfahrungen mit intrakraniellen Drucksonden bei Schädel-Hirn-Traumen.- Die Spiegelberg-Hirndrucksonde.-EEG-Monitoring und evozierte Potentiale beim SHT.- Therapeutische Konsequenzen aus kontinuierlicher ICP-Messung und CT-Verlaufskontrolle.- Indikationsstellung und operatives Vorgehen bei Schädel-Hirn-Traumen in einer unfallchirurgischen Klinik ohne unmittelbar benachbarte Neurochirurgie.- Das akute Epiduralhämatom - eine klassische Notfallindikation für den Allgemein- und Unfallchirurgen.- Ist die Bohrlochtrepanation nach Schädel-Hirn-Trauma heute noch zeitgemäß?.- Das traumatische intrazerebrale Hämatom: Diagnose, Therapie, Ergebnisse.- Schädel-Hirn-Trauma und spontane intrakranielle Blutung.- Die Entlastungskraniotomie.- Liquorzirkulationsstörungen nach Schädel-Hirn-Trauma.- Intensivmedizinische zerebroprotektive Maßnahmen beim Schädel-Hirn-Trauma.- Sekundärer Trepanationsdefektverschluß.- Zeitpunkt und Bedeutung diagnostischer Maßnahmen beim Schädel-Hirn-Trauma Polytraumatisierter.- Die kernspintomographische Akutdiagnostik beim polytraumatisierten Patienten.- Die Wertigkeit der Glasgow-Coma-Scale (GCS) in der primären Beurteilung Mehrfachverletzter mit schwerem Schädel-Hirn-Trauma.- Gehört der polytraumatisierte Patient mit Schädel-Hirn-Trauma primär in neurochirurgische Hand?.- Das Polytrauma aus neurochirurgischer Sicht.- Das Schädel-Hirn-Trauma als zentrales Problem des polytraumatisierten Kindes.- Schweres Schädel-Hirn-Trauma beim Polytrauma.- Schädel-Hirn-Trauma und Bauchtrauma. Wechselseitige Beeinflussung der Prognose?.- Welche Rolle spielt das SHT für die Letalität Polytraumatisierter?.- Studie zur Kombinationsverletzung Schädel-Hirn-Trauma und Halswirbelsäulenverletzung.- Prognose beim schweren Schädel-Hirn-Trauma.- Rehabilitation von Patienten nach Hirnverletzungen: Spezialisierte Institutionen oder allgemeineReha-Kliniken?.- Rehabilitationsprobleme nach Schädelhirnverletzung.- Schädel-Hirn-Trauma, Probleme der Rehabilitation: Der Stellenwert des lernpädagogisch geleiteten Belastungstrainings.- Rehabilitationsprobleme bei Kombination von Rückenmarkverletzung und Schädel-Hirn-Trauma.- Unfallbedingte hirnorganische psychische Störungen in Rehabilitation und Begutachtung.- Spätrehabilitation im häuslichen Bereich bei schweren Schädel-Hirn-Traumen.- Orthopädische Probleme beim schädelhirntraumatisierten Patienten.- Ergebnisse nach operiertem schwerem Schädel-Hirntrauma.- Die Probleme in der Begutachtung der leichten und mittelschweren Schädel-Hirn-Traumen.- Die Unterscheidung unfallkausaler Störungen von unfallfremden psychischen Störungen.- Zweizeitige intracerebrale Blutungen nach Trauma - Genese, Befunde und forensische Wertung.- Die Erhebung von Verkehrskonflikten als Grundlage gezielter Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit.- Die relative Veränderung der primären Verletzungsursachen von PKW-Insassen durch Sicherheitsmaßnahmen am Fahrzeug.- Einfluß von fahrzeugtechnischen Maßnahmen auf die Reduzierung von Insassenverletzugnen.- Ergebnisse der BMW-Unfallforschung.- Die Effektivität der Gurtanschnallpflicht zur Prävention des Knieanpralltraumas im PKW - Überprüfung anhand von Veränderungen der Häufigkeit und des Schweregrades von distalen Femur- und Acetabulumfrakturen.- Effektivität von Sicherheitsmaßnahmen im Straßenverkehr - eine Analyse von 1.120 Unfallprotokollen.- Randomisierte Studie zur Epidemiologie des Verkehrsunfalls einer Großstadt aus chirurgischer und rechtsmedizinischer Sicht.- Gibt es altersabhängige prädisponierende Risikofaktoren für Polytraumen im Straßenverkehr?.- Epidemiologische und öko-sozialeAspekte des motorisierten Zweiradunfalles.- Unfälle mit Zweiradfahrzeugen: Verletzungsmuster und Kosten in Abhängigkeit vom Fahrzeugtyp.- Verletzungsmuster und Therapiekonzept bei Patienten nach Motorradunfall.- Gesichtsverletzungen des Radfahrers: Epidemiologische Analyse und prophylaktische Konsequenzen.- Kopfverletzungen bei Fahrradunfällen - wie sinnvoll ist ein Helmschutz?.- Sterblichkeitsabnahme und Verletzungsverteilung beim Fußgängerunfall - eine 14-Jahres Analyse.- Medizinische Auswertung des Straßenverkehrsunfalls in den Jahren 1989/90 des ÖAMTC-Notarzthubschraubers Christophorus III (Standort Wiener Neustadt).- Biomechanische Aspekte bei Kollisionen im Straßenverkehr.- Beeinflussung der Verletzungsmechanik des Insassen durch das Abgleiten der Unfallfahrzeuge bei teilüberdecktem Stoß.- Der Unfallmechanismus als diagnostisches Hilfsmittel beim Verkehrsunfall.- Pathomechanismus und Verletzungsmuster beim sogenannten Prellschlagsyndrom des Fußes im Rahmen von KFZ-Unfällen.- Über die Biomechanik der Decollementverletzung, neue Aspekte.- Analyse der PKW-Fußgängerunfälle.- Zur Biomechanik des PKW-Fußgänger-Unfalls unter Berücksichtigung verschiedener Stoßfängermodifikationen.- Die kombinierte Gefäß-Plexus-Läsion des Armes als typische Folge nach Zweiradunfall.- Straßenverkehrsunfall - Das Schleudertrauma der Halswirbelsäule aus versicherungsmedizinischer Sicht.- Geschwindigkeitsbezogene Verletzungsmechanismen an der Brust- und Lendenwirbelsäule im Straßenverkehr.- Der Straßenverkehrsunfall: Die Femurschaftfraktur als Leitsymptom einer Komplexverletzung der unteren Extremität.- Bedeutung, Charakteristik und Erscheinungsbild des Sicherheitsgurttraumas.- Die posttraumatische Carotisthrombose durch Sicherheitsgurt.- DieSternumfraktur - ein leichtes und schweres Gurttrauma.- Bronchoskopische Beurteilung, Unfallmechanik und Gurteinfluß beim Thoraxtrauma des PKW-Unfallverletzten.- Verletzungsmöglichkeiten durch den Sicherheitsgurt.- Systeme zur Steigerung von Komfort und Schutzwirkung von 3-Punkt-Automatik-Sicherheitsgurten im PKW.- Wissenschaftliche Grundlage zur biologischen Osteosynthese: Dehnungstheorie, vaskuläre Elemente.- Bedeutung der Knochenmarkembolie für die Verfahrenswahl bei Schaftfrakturen.- Nicht aufgebohrte Verriegelungsnagelung: wissenschaftliche Grundlage.- Vorstellung externer sowie voll implantierbarer Systeme zur Gliedmaßenverlängerung und Segmentverschiebung mit programmierbarem Antrieb.- Kompressions-Verriegelungs-Nagel zur Frakturbehandlung an Femur und Tibia.- Die Behandlung großer Knochendefekte durch Segmentverschiebung über ungebohrte Marknägel - Vorstellung des "Monorail"-Verfahrens an der Tibia und am Femur.- Neue einfache und präzise Operationstechnik zum Bohren der Löcher für die distalen Schrauben bei der Verriegelungsmarknagelung.- Die Limited-Contact-DC-Platte (LC-DCP), Konzept und wissenschaftliche Grundlage.- Erste Ergebnisse in der Behandlung von Schaftfrakturen mit der LC-DCP (Limited Contact-Dynamic Compression Plate).- Konzept der Plattenfixateurosteosynthese Typ Erfurt an den langen Röhrenknochen.- Entwicklung auf dem Gebiet des Fixateur externe: radiale Vorspannung.- Die indirekte Reposition und atraumatische Plattenosteosynthese von metaphysären Schaftfrakturen.- Die 3-Rohr-Modulartechnik.- Die Endo-Helix - ein Markraumstabilisator für Röhrenknochen.- Versorgung von Humerusschaftfrakturen mit dem Verriegelungsnagel nach Seidel.- Verriegelungsnagelung des Humerusschaftbruches, Indikation.- Der Verriegelungsmarknagelnach Seidel am Humerus - klinische Ergebnisse.- Der Monofixateur zur Behandlung von Oberarmschaftfrakturen.- Ergebnisse der frühfunktionellen Behandlung von Humerusschaftfrakturen.- Vereinfachung des Osteosyntheseverfahrens am Handknochen durch neuentwickelte Miniosteosynthesen.- Osteosynthese proximaler Oberschenkelfrakturen mit der Trochanterlasche (TRL).- Gamma-Nagel versus DHS bei per- und intertrochanteren Femurfrakturen.- Die stabile Osteosynthese subtrochanterer Femurschaftfrakturen mit dem Gamma-Nagel.- Versorgung problematischer Femurfrakturen durch Hüftendoprothesen mit verlängertem, elastischem Schaft.- Der Krallenverriegelungsnagel - ein neues Behandlungskonzept bei der Behandlung von Oberschenkelfrakturen.- Vergleichende Untersuchungen über die Frakturheilung nach Kompressionsverriegelungsmarknagelung und Plattenosteosynthese am Femur.- Die Stabilisierung komplexer Femurfrakturen in der Technik der überbrückenden Plattenosteosynthese.- Fixateur externe und frühzeitiger Verfahrenswechsel bei diaphysärer Oberschenkelfraktur.- Der Fixateur externe als definitives Behandlungskonzept der Femurschaftfraktur bei Verletzten aus dem Afghanistan-Krieg.- Die Tibiaschaftfraktur und ihre Versorgung. Unsere Erfahrungen anhand von 375 Frakturen.- Der neue Universalmarknagel für die Tibia.- Erste klinische Erfahrungen mit einem neuen intramedullären Implantat zur Versorgung von Unterschenkelschaftfrakturen mit schwerem Weichteilschaden (AO Unreamed Tibial Nail).- Unsere Erfahrungen mit ungebohrten Tibiaverriegelungsnagelungen.- Extrem distale Querbohrung des Tibiaverriegelungsnagels - eine wertvolle technische Variante.- Zur Fixateur-externe-Osteosynthese in Kombination mit Minimalosteosynthese am Unterschenkel.- Pinless Fixateur Externe: Ein neuesBehandlungskonzept zur temporären Stabilisierung von Unterschenkelschaftfrakturen.- Fixateur und Brace bei der Behandlung von Unterschenkelfrakturen.- Resektions-Débridement mit kompensatorischer Kallusdistraktion.- Die Behandlung von diaphysären Frakturen mit zirkulären Fixateure externe des Typs Volkov-Oganesian, Ilizarov und Kalnberz.- Weiteres Vorgehen nach Primärosteosynthese mit dem Fixateur externe am Tibiaschaft: wie ausbehandeln - wann Verfahrenswechsel?.- Wie gefährlich ist der Verfahrenswechsel von der primären Fixateur externe-Osteosynthese der Tibiafraktur zur Verriegelungsnagelung?.- Ist der Verfahrenswechsel bei offenen Unterschenkelschaftfrakturen noch indiziert?.- Stabiles elastisches intramedulläres Pinning: Ein neues Konzept der Behandlung der Schaftfraktur beim Kind.- Die elastisch-stabile endomedulläre Schienung nach Prévot - eine ideale Methode zur Versorgung kindlicher Schaftfrakturen?.- Die elastisch stabile intramedulläre Schienung kindlicher Schaftfrakturen.- Intramedulläre Stabilisation von Oberschenkelschaftfrakturen im Wachstumsalter durch Bündelnagelung.- Der Zellen-Fixateur externe, ein neues Konzept zur Therapie kindlicher Oberschenkelschaftfrakturen.- Externe Fixation als Behandlungskonzept bei der Versorgung von kindlichen Femurschaftfrakturen: Indikation, Technik und Nachuntersuchungsergebnisse.- Immunologie der Kontaktallergie - Grundlagen, diagnostische Verfahren.- Prospektive Untersuchungen zur Metallallergie bei Osteosynthese und Gelenkersatzoperationen.- Sensibilisierung unfallchirurgischer Osteosyntheseimplantate aus Ni-, Co-, Cr-haltigen Legierungen.- Metallallergie und Komplikationen nach Osteosynthesen: Frage des ursächlichen Zusammenhangs.- Immunologische Aspekte der Metallwahl (Stahl oder Titan?).-Allergologische Aspekte bei Unverträglichkeit von (medizinischen) Gummihandschuhen.- Anti-Granulozyten-Immunszintigraphie im Verlauf der Bruchheilung langer Röhrenknochen.- Bedeutung der Immunoprophylaxe für die komplexe Therapie von offenen Frakturen und Devastationsverletzungen.- Das Verhalten der unspezifischen Immunabwehr nach Polytraumaursachen für die Entstehung des Multiorganversagens.- Nachuntersuchung an unserem splenektomierten Krankengut der vergangenen zehn Jahre - aus immunologischer Sicht.- Implantierbares Venenkatheter-System zur ambulanten Langzeit- Antibiotikatherapie bei chronischer Osteomyelitis.- Polyarthropathie, cystiformer Knochendefekt, pathologische Fraktur: zwangsläufige Folgen der Einlagerung von Beta2-Mikroglobulin-Amyloid nach langjähriger Hämodialyse.- Die gezielte Perfusion zur Reduzierung der ischämiebedingten Reperfusionsschäden des Muskels am Gracilismodell des Hundes.- Quantitative Bestimmung von extrazellulärem ATP nach traumatischer Gewebezerstörung mit der Luciferin-Luciferase-Reaktion.- Oberschenkelmarknagelung führt im Experiment bei zusätzlichem Trauma zur Lungenschädigung. Ist dies durch alternative Nagel verfahren zu vermeiden?.- Temperaturmessungen an der isolierten Tibiakortikalis beim Aufbohren des Markraumes.- Die biologische Reaktion der Tibia auf unaufgebohrte versus aufgebohrte Marknagelung - experimentelle Untersuchungen mit der 3-Phasenskelettszintigraphie.- Biomechanische Untersuchungen zu einem neuen, unaufgebohrt eingebrachten Tibiamarknagel im Vergleich mit dem AO-Universal- marknagel Tibia.- Stabilitätsprüfungen von Verriegelungsnagelmodellen mittels Finite-Elemente-Analyse und Belastungsversuchen.- Verriegelungsnagelung mit Kompression an der Schafstibia.- Das Wadenbein als Ursache vonBruchheilungsstörungen am Unterschenkelschaft - eine biomechanische Untersuchung.- Wie wirkt sich die begleitende Fibulaosteosynthese bei der kompletten Unterschenkelfraktur aus - eine experimentelle Stud und das klinische Korrelat.- Vergleich von Frakturspaltbewegungen am Tibiaschaft mit verschiedenen Stabilisierungsmethoden - eine experimentelle Studie mit einem dreidimensionalen Wegeaufnehmer.- Einsatz visuell und bildanalytischer Verfahren für die Auswertung histologischerKnochenpräparate.- Veränderungen des Gesamtskelettes bei Frakturen.- Die Bewertung von Knochenbankspongiosa hinsichtlich ihrer mechanischen Qualität.- Experimentel und klinische Untersuchungen zur Einheilungsdynamik autoklavierter Knochentransplantate.- Anwendung experimenteller Ergebnisse zur Knochendesinfektion für den praktischen Betrieb einer Knochenbank.- Thermodynamisc und biomechanische Untersuchungen von Spongiosatransplantaten nach Inkubation bei 80 °C zur Prävention von AIDS-Infektionen.- Mechanisc und histomorphologische Untersuchungen zur Kallusbildung.- Tiermodell für die Kallusdistraktion.- Kortikotomie oder Osteotomie beim Ilizarov-Verfahren.- Der Wert allogener Knochenmatrix in der Behandlung von Knochendefekten - Untersuchungen an einem Defektmodell der Hundetibia.- Erste Ergebnisse einer vergleichenden histologischen, fluoreszenz-mikroskopischen sowie rasterelektronen-mikroskopischen Untersuchung zur Klärung der Frage der Osteogenese bei verschiedenen Knochenersatzmaterialien.- Polarisationsmikroskopischer Nachweis funktioneller Anpassung des Hydroxylapatit-Keramik-Knochen-Verbundes.- Tierexperimentelle Untersuchungen über die Haftfestigkeit verschiedener Oberflächenbeschichtungen am Knochen.- Ist die Morphologie der Schaftgestaltung bei Alloendoprothesen desHüftgelenks von Einfluß auf langfristige Ergebnisse?.- Einsatz des CO2-Lasers bei der PMMA-Entfernung zementierter Hüftgelenkprothesen.- Beitrag zur Biomechanik lumbaler Wirbelkompressionsfrakturen.- Experimentelle Untersuchung zur ligamentären Beteiligung bei Frakturen des thorakolumbalen Überganges.- Verfahren zur dreidimensionalen Bewegungsanalyse - beispielhafte Anwendung beim Vergleich unterschiedlicher Osteosyntheseverfahren der thorakolumbalen Wirbelsäule.- Elastisc und plastische Verformung verschiedener Implantate zur Stabilisierung von Brüchen der thorakalen Wirbelsäule.- Vergleichende Studie lumbaler instrumentierter Spondylodesen vom Typ Fixateur interne.- Erhöhung der Rotationssteifigkeit thorakolumbaler Frakturen bei der transpedikulären Spondylodese durch Einbeziehung des verletzten Segmentes in die Fusion.- Stabilität von Bogenwurzelschrauben beim in-vitro-Versuch an menschlichen Stammwirbelsäulen.- Die intraoperative Sonographie des Wirbelkanals - experimentelle Erprobu und klinische Erfahrungen.- Änderung der Kniekinematik durch Orthesengelenke.- Verhalten des vorderen Kreuzbandes in der Computersimulati und Untersuchung der Roll-Gleitbewegung.- Faserverla und Isometrie der vorderen Kreuzbandbündel - Leichenstudie.- Pathogenetische Einflüsse von Immobilisation, Arthrotom und Desynovialisierung auf das gesunde vordere Kreuzband des Schafes.- Ossäre Reaktion im Bohrkanal belasteter Bandprothesen am Beispiel Aramid.- Tierexperimentelle Untersuchungen über Reißfestigke und Gefäßversorgung allogen transplantierter vorderer Kreuzbänder.- Experimentelle Untersuchungen zur Korrelation von Kernspintomograph und Biomechanik nach Reparati und Rekonstruktion des vorderen Kreuzbandes.- Die Fixation des autologen vorderenKreuzbandersatzes - eine experimentelle Studie.- Temperatur-Zeit-Verläufe beim Bohr und Schneiden mit dem Excimerlaser (308 nm) im umgebenden Gewebe.- Fluoreszenzspektroskopische Gewebeidentifikation zur gezielten Gewebsabtragung mit dem Excimerlaser (308 nm).- Die reproduzierbare experimentelle subtrochantere Mehrfragment- fraktur des Schaffemu und ihre Anwendung für die kliniknahe Forschung.- Dreidimensionales Mapping: Das Femur.- Experimentelle Untersuchungen zur Pauwels'schen Theor und zur externen Fixation des Beckenringes.- Dehnungsmessung der Achillessehne in vivo nach operativer Rekonstruktion.- Biomechanische Untersuchungen zur Schultereckgelenkstabilisierung: PDS-Fixationsmaterial versus Drahtcerclage.- Histologischer Aufb und mechanische Eigenschaften der Membrana interossea antebrachii.- Probleme bei der Wundversorgung ambulanter Patienten im Regionalkrankenhaus.- Überwachung der postoperativen Infekte mit EDV.- Überwachu und Durchsetzung von Maßnahmen zur Infektionsverhütung in der Unfallchirurgie.- Hygieneerfordernisse am Unfallort.- Hygieneerfordernisse in der Operationsabteilung.- Hygieneerfordernisse in der Operationsabteilung.- Hygieneerfordernisse bei Eingriffen am ambulanten Patienten.- Hygieneerfordernisse bei Eingriffen am ambulanten Patienten.- Hygienemaßnahmen bei Massenunfällen.- Kontrollmechanismen in der Klinikhygiene.- Klassifikation der Verletzungsschwere anhand des Trauma-Index von Schreinlechn und Eber - Erfahrung und Ergebnisse nach lOjähriger Anwendung.- Der Polytraumaschlüssel PTS: Ein einfaches Kriterium zur Analyse der Verletzungsschwere.- Unfallschweremessungen bei mehr als 50.000 Bauarbeitern.- Klassifizierung der Verletzungsschwere durch verschiedene Polytraumascores - eine Analyse des eigenen Patientengutes.-Aussagekraft von Polytrauma-Scores in der Akutphase.- Der Nutzen einfacher Parameter zur Unterscheidung des schweren vom leichten Trauma in der Notfallaufnahme.- Spätergebnisse der Therapie polytraumatisierter Patienten - Ermutigung oder Ernüchterung für den Unfallchirurgen?.- Effektivität des Injury-Severity-Score (ISS) als Gruppierungskriterium am Beispiel der nicht-selektiven Darmdekontamination Polytraumatisierter (prospektive Studie).- Ist der Injury-Severity-Score ein prognostisches Hilfsmittel im Hinblick auf die Infektionsgefärdung offener Frakturen?.- Das dezentrale Dokumentationssystem 1990 der AO.- Der Hannoversche Becken-Score.- Die postoperative Einteilung des weichteilgeschädigten Unterschenkelbruches: ein behandlungstaktisches Konzept.- Die Lungenkontusion des Mehrfachverletzten - Hat die isolierte Klassifizierung therapeutische Konsequenzen?.- Urogenitalverletzungen: Ergebnisse der westdeutschen Multizenter- studie urologische Traumatologie.- Planung, Realisation, Erprobu und Anwendung klinikspezifischer Dokumentationssysteme.- Acht Jahre integrierte Datenverarbeitung an einer unfallchirurgischen Abteilung: Bestandsaufnah und Zukunftsperspektiven.- Kategorisierung klinischer Befunde; Datenreduktion ohne Informationsverlust.- Die Bedeutung der EDV für die medizinische Statistik.- Die medizinische Dokumentation (MEDDO und deren statistische Auswertung in den Unfallkrankenhäusern Österreichs.- Ein neues Konzept zur Qualitätssicherung unter Einbeziehung der medizinischen Dokumentation der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik und des Unfallverletzten-Diagnoseschlüssels der Berufsgenossenschaften.- Erweiterter Diagnose-Code Orthopädie/Traumatologie zur differenzierten Basisdokumentation.- Einsatz des Personalcomputers zur Dokumentati undStatistik im Rettungswes und Schockraum.- Nachträgliche Klassifizierung von OP-Buch-Eintragungen - Analyse als Richtlinie zur Formulierung einer Anforderungsdefinition für eine computergestützte Dokumentation.- ICU-Analyst(C) - Ein Datenverarbeitungsprogramm zur Analyse des Krankheitsverlaufes beim chirurgischen Intensivpatienten.- Antibiogramm-Strukturanalyse (ASA) - eine Methode zur EDV- gestützten Erkennung nosokomialer Infektionen auf Intensivstationen.- Qualitätssicherung in der Traumatologie - Erfahrungen mit einem Computerprogramm zur Auswahl von Traumapatienten für Morbiditätsund Mortalitätskonferenzen.- Beitrag der Unfallversicherungssysteme zur sozialen Sicherheit - am Beispiel der Bundesrepublik Deutschland.- Beitrag der Unfallversicherungssysteme zur sozialen Sicherheit - die private Unfallversichqrung in der Bundesrepublik Deutschland.- Die private Unfallversicherung in der Schweiz unter Berücksichtigung der Haftpflichtversicherung als Bestandteil der sozialen Sicherheit.- Die Vielfalt des Unfallversicherungswesens in der Schweiz: Eine Herausforderung für den Arzt.- Gesetzliche Unfallversicherung - die obligatorische soziale Unfallversicherung in der Schweiz.- Die Aufgab und Leistungen der gesetzlichen Unfallversicherung in Österreich als Beitrag zur sozialen Sicherheit.- Berufsgenossenschaftliche Rehabilitation als Bestandteil der sozialen Sicherheit.- Die Rehabilitation Unfallverletzter in der gesetzlichen Unfallversicherung Österreichs - Ist-Sta und Ausblick.- Wertung der Unfallfolgen in der gesetzlichen Unfallversicherung, der privaten Unfallversicherung, der Haftpflichtversicheru und im Zivilprozeßwesen in Österreich.- Gutachtliche Bewertung subjektiver Beschwerden in der gesetzlichen Unfallversicherung.- Die gutachtlicheBeurteilung von Bandscheibenschäden in der Privaten Unfallversicherung.- Paradigmatisches Training des induktiven Denkens zur Vermittlung operativer Techniken.- Über den Gebrauch von Diapositiven als Mittel der kognitiven Erkenntnisvermittlung.- Herstellung von Farbdiapositiv und Trickfilmen mit einer einfachen Computeranlage.- Computerunterstützte Präsentation unfallchirurgischer Forschungsergebnis und Fortbildungsinhalte.- Der Videogestützte Vortrag - eine ideale Präsentationsform von Kongreßbeiträgen.- Aufbau einer Videoarbeitsgruppe an der Abteilung Unfallchirurgie der Chirurgischen Universitätsklinik Kiel.- Video als Lehrmedium: Zehnjährige Erfahrung aus dem Handkurs im Unfallkrankenhaus Lorenz Böhler.- Computergestütztes traumatologisches Lehrprogramm.- Über die Einbindung von Bilde und Bildsequenzen in Computer-anwendungen mit Hilfe von Hypertex und Hypermediaprogrammen.- Erfahrungen in der postgraduellen Bildung bzw. Weiterbildung in Ungarn.- Strukturel und didaktische Probleme der ärztlichen Fortbildung im Rahmen von Tagung und Kongressen; Versuch einer Analyse.- Ellbogenluxationen - Eine retrospektive Untersuchung über 47 Patienten.- Drohendes Kompartmentsyndrom der Hand.- Erste Erfahrungen mit dem Austria Hüftsystem.- Zementlose Replantationspfanne (RP).- Die Möglichkeit und Grenzen der Nativ-CT des Kniegelenkes.- Die Wertigkeit des Hämarthros für die Schweregradbestimmung der akuten Kniegelenkverletzung.- Luxation des Knies: Ergebnisse operativer Wiederherstellung.- Frühfunktionelle Behandlung schwerer Luxationsfrakturen des oberen Sprunggelenkes mit einer dynamischen Teilbelastungsorthese.- Der Schenkelhals ist ein ungeeignetes Lager für die Replantation des avaskulären Femurkopfes.- Retroflexionstrauma mit passagererQuerschnittslähmung beim Sport - Ein Fallbericht.- Die Endo-Helix zur dynamischen Markraumstabilisierung.- Three Dimensional Mapping: Femur.- Gelenkprothesenherstellung in Ungarn.

| Erscheint lt. Verlag | 12.8.1993 |

|---|---|

| Reihe/Serie | Hefte zur Zeitschrift "Der Unfallchirurg" |

| Mitarbeit |

Zusammenstellung: D. Havemann, H. Kuderna, J. Meine |

| Zusatzinfo | CXVII, 1636 S. 358 Abb. In 3 Bänden, nicht einzeln erhältlich. |

| Verlagsort | Berlin |

| Sprache | deutsch |

| Maße | 155 x 235 mm |

| Gewicht | 2634 g |

| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Chirurgie |

| Medizin / Pharmazie ► Medizinische Fachgebiete ► Notfallmedizin | |

| Schlagworte | Gelenkverletzung • Osteonekreose • Schädelhirntrauma • trauma surgery • Unfallchirurgie |

| ISBN-10 | 3-540-56423-3 / 3540564233 |

| ISBN-13 | 978-3-540-56423-2 / 9783540564232 |

| Zustand | Neuware |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich