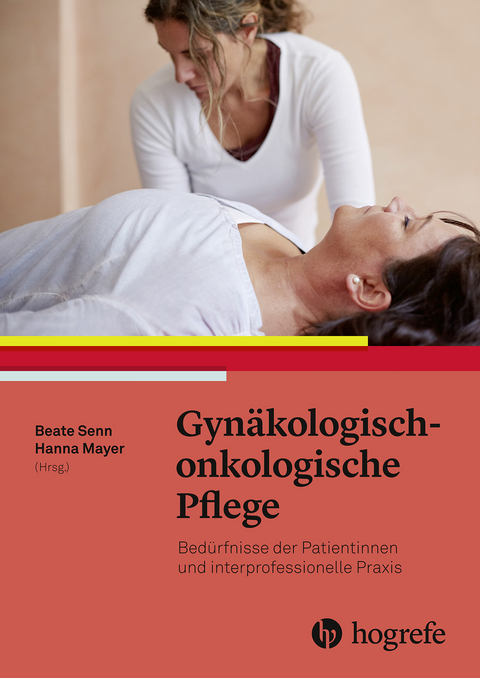

Gynäkologisch–onkologische Pflege (eBook)

344 Seiten

Hogrefe, vorm. Verlag Hans Huber

978-3-456-95840-8 (ISBN)

| Erscheint lt. Verlag | 14.2.2018 |

|---|---|

| Verlagsort | Bern |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Medizin / Pharmazie ► Pflege |

| Schlagworte | Anatomie • Anforderungen • Arbeitspsychologie • arbeitspsychologische Sicht • Belastungen • Berufsgruppen • Bewegungsförderung • fatigue • Geburt • Geburtshilfe • Gynäkologie • Gynäkologische Onkologie • Gynäkologisch–onkologische Pflege • interprofessionelle Zusammenarbeit • Interventionen • Lebensqualität • Lymphödeme • Onkologie • Patientinnen • Pflegefachpersonen • Pflegepraxis • Physiologie • Schmerz • Schmerzen • seelisch • Sexualität • Therapie |

| ISBN-10 | 3-456-95840-4 / 3456958404 |

| ISBN-13 | 978-3-456-95840-8 / 9783456958408 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: PDF (Portable Document Format)

Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich