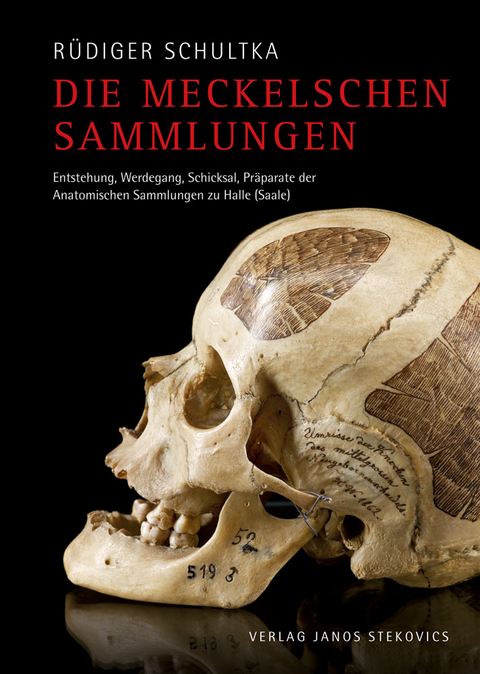

Die Meckelschen Sammlungen

Stekovics, J (Verlag)

978-3-89923-376-6 (ISBN)

Inhalt

Ein Wort zum Geleit

Vorwort

Einleitung

Die Anatomen Meckel und ihre Sammlung – die Meckel-Ära

Die Ärztefamilie Meckel (Edle von Hemsbach)

Johann Friedrich Meckel d. Ä. (1724–1774)

Begründung der Sammlung

Präparate aus der Sammlung von Meckel d. Ä.

Philipp Friedrich Theodor Meckel (1755–1803)

Ausbau und Vergrößerung der Sammlung

Präparate aus geburtshilflicher Tätigkeit

Injektions- und Korrosionspräparate

Feuchtpräparate

Der Meckel-Schrank mit dem berühmten Meckel-Skelett

Die Übernahme der Sammlung durch Johann Friedrich Meckel d. J. (1781–1833)

Johann Friedrich Meckel d. J. – Lebensdaten und fachlicher Werdegang

Meckel d. J. und sein wissenschaftliches Programm

Die Sammlung unter Johann Friedrich Meckel d. J.

Das hallesche Riesenhaus – Wohnhaus der meckelschen Familie und Aufbewahrungsort

der Meckelschen Sammlung

Öffentlichkeit und Nutzung der meckelschen Privatsammlung – das Reglement

Die Münterschen Auszüge aus den Katalogen der Meckelschen Sammlungen von 1831 und

1835 – wichtige Quellen zu Unterbringung und Bestand des Präparatenarsenals im Riesenhaus

Wittenberger Präparate

Lehr- und Forschungspräparate der Schaffenszeit des jüngeren Meckel

Präparate zur normalen menschlichen Anatomie

Präparate zur pathologischen Anatomie, insbesondere zur Lehre von den Fehlbildungen (Teratologie)

Menschlich-teratologische Präparate

Fehlbildungen des Herzens

Meckelsches Divertikel

„Hemicephalie“

Meckel-Syndrom

Weitere Präparate zur „Hemicephalie“

„Hohlsche“ Präparate

Klippel-Feil-Phänotyp

„Geschichte eines Mikrocephalen […]-“ (Hohl 1828) – Ein tragisches Ereignis

„Tripus humanus“ – Präparat der Dissertation von Wilhelm Braune (1862)

„Rhachitis congenita“ – angeborene Rachitis

Skelett eines Kindes mit thanatophorer Dysplasie

Skelett eines Kindes mit Osteogenesis imperfecta

Ein weiteres Skelett mit „Rhachitis congenita

Rachitis und „Rhachitis congenita“ – Krankheitsbilder unterschiedlicher Genese

Verschmelzungsbildungen

„Sirenenbildung“

Weitere Beispiele zur „Sirenenbildung“

„Cyclopenbildung“ – Zyklopie

Weitere teratologische Präparate, die Schüler von Meckel d. J. für ihre Dissertationen

herangezogen haben

Dissertation von Maximilian Theodor Niemeyer (1833) – Präparate zum Hirnbruch

Präparat zu einer basalen Meningoencephalocele – eine Ergänzung zur Problematik

der Niemeyer’schen Dissertation

Harnblasenekstrophie und Symphysenspalte – Dissertation

von Friedrich Ludwig Krahmer (1833)

Dissertation von Friedrich Wilhelm Ruecker (1832)

Hanhart-Syndrom – Dissertation von Carl Mueller (1831)

Herkunft des menschlichen teratologischen Untersuchungsgutes – Unterstützung

durch Fachkollegen

Experimentelle Untersuchungen an Präparaten von menschlichen Fehlbildungen

Das nuchale zystische Hygroma (Ullrich-Turner-Phänotypus)

Akrofaziale Dysostose (AFD) mit präaxialer Hypoplasie der oberen Extremitäten

(Nager AFD), Nager-Syndrom und Klumpfuß

Neuralrohrdefekte

Tierisch-teratologische Präparate

Präparate zur vergleichenden Anatomie

Die Prosektoren und „Gehülfen“ in der halleschen Meckel-Ära

Prosektor Albrecht August Meckel (1789–1829) und sein Sohn

Johann Heinrich Meckel von Hemsbach (1821–1856)

Das Prosektorat unter Friedrich August Moser (1794–1856)

Moser’sche Präparate

Der „Gehülfe“ Gustav Wilhelm Münter (1804–1870) und „seine“ Sammlungen

Münter’sche Präparate – seine Leistungen für die Sammlungen

„Meckels Präpariersaal war immer mit Leichen überfüllt“ – Herkunft der menschlichen Präparate,

Leichenbeschaffung und das Leichenverzeichnis 1835–1858

Die Meckelschen Sammlungen in der Nach-Meckel-Zeit, ihr Werdegang und Schicksal

unter den Direktoren Eduard d’Alton (1803–1854), Alfred Wilhelm Volkmann (1801–1877)

und Hermann Welcker (1822–1897)

Meckelsche und Akademische Universitätssammlung unter der Direktion von Eduard d’Alton

Johann Samuel Eduard d’Alton und seine Berufung nach Halle

Der Ankauf der Sammlung aus dem Erbe von Johann Friedrich Meckel dem Jüngeren

Das Gutachten von Eduard d’Alton vom 27. Oktober 1835

Der Kaufvertrag als Basis für die Übernahme der Meckelschen Sammlung durch die hallesche Universität

Katalogisierung der Meckelschen Sammlung unter der Direktion von Eduard d’Alton

Nutzung der Meckelschen Sammlung unter Eduard d’Alton

Die Königliche anatomische Sammlung der halleschen Universität

Umlagerung der Meckelschen Sammlung aus dem Riesenhaus und Unterbringung

im halleschen Residenzgebäude

Eduard d’Altons Verdienste um die Meckelsche Sammlung

Eduard d’Alton – seine Persönlichkeit, seine anatomische Tätigkeit, seine anatomischen Präparate

Die Sammlungen unter dem Direktorat von Alfred Wilhelm Volkmann

Alfred Wilhelm Volkmann und der Beginn seiner Tätigkeit in Halle (Saale)

Der Zustand der Sammlungen nach Übernahme des anatomischen Direktorates

Aktivitäten zur Behebung der prekären Situation

Systematische Neuordnung und Katalogisierung

Ausmaß und Ursachen der Schäden

Wandlungen des Sammlungsbestandes

Die Münterschen Verzeichnisse I und II von 1856

Der Accessionskatalog – wichtige Quelle zu Bestand und Standort der Sammlungen

unter Alfred Wilhelm Volkmann und Hermann Welcker

Die Notwendigkeit eines neuen Institutsgebäudes für die optimale Unterbringung

der Anatomischen Sammlungen

Die neue anatomische Anstalt zu Halle (Saale) – großzügige Unterbringungsstätte für die Sammlungen

Die Sammlungen unter dem Direktorat von Hermann Welcker

Der Welcker’sche Sammlungsbestand – Lehr- und Forschungspräparate

Präparate und Modelle zur Lehre

Präparate und Modelle zur Forschung

Zur vergleichenden Anatomie des Faultieres

Präparate und Modelle zu anatomisch-anthropologischen Fragestellungen

Untersuchungen zur Konstanz der Hautleisten

Zum „Schlangenmenschen Büttner-Marinelli“

Zur „morphologischen Bedeutung des ersten Daumengliedes“

Welckers Sammlung von mikroskopischen Präparaten

Inspektor Gottlieb Moritz Klautsch (1835–1903) – unentbehrlicher Mitarbeiter

unter Volkmann, Welcker und Roux

Die Welcker’sche anthropologisch-ethnologische Sammlung – Schädel, Skelette und völkerkundliche Gegenstände

Erste kraniologische Studien in Gießen und Halle

Zur Anthropologie im 19. Jahrhundert

Das kraniologische Forschungsfeld und wesentliche diesbezügliche Veröffentlichungen

von Hermann Welcker

„Wachsthum und Bau des menschlichen Schädels“, 1862

„Kraniologische Mittheilungen“, 1866

„Schiller’s Schädel und Todtenmaske, nebst Mittheilungen über Schädel und

Todtenmaske Kant’s“, 1883

„Die Capacität und die drei Hauptdurchmesser der Schädelkapsel bei den

verschiedenen Nationen“, 1885

„Abnorme Schädelnähte bei Menschen und Anthropomorphen“, 1892

Die „Collectio Welcker“ – Teil des Welcker‘schen kraniologischen Forschungsmaterials

Ausbau der halleschen Schädelsammlung und des anthropologischen Sammlungsgutes

Skelette

Ethnologische Gegenstände der Riebeck-Sammlung

Zusammenfassung und Wertung

Institut und Sammlungen im 20. Jahrhundert

Der Übergang in das neue Jahrhundert – Die Ära Roux

Wilhelm Roux und seine Berufung nach Halle

Veränderungen der wissenschaftlichen Personalstruktur

Bauliche Veränderungen im halleschen Institut und Konsequenzen für die Anatomischen

Sammlungen

Weitere bauliche Zielstellungen

Nutzung, Erhaltung und Vermehrung des Präparatenbestandes

Paul Eisler (1862–1935) – exzellenter Anatom und Wissenschaftler

Wilhelm Roux und seine Sammlung für Entwicklungsmechanik

Wilhelm Roux und sein 70. Geburtstag

Die Anfänge der Wilhelm Roux-Sammlung

Inhalt und Gegenstände der Wilhelm Roux-Sammlung

Das Bildarchiv

Präparate, Modelle und weitere Lehr- und Forschungsgegenstände

Erhaltung und Schicksal der Roux-Sammlung

Die Geldsammlung der „Wilhelm Roux-Stiftung für Entwicklungsmechanik“

Fazit

Institut und Sammlungen unter den Direktoren Hermann Stieve (1886–1952),

Victor Graf Haller von Hallerstein (1887–1953) und Arno Nagel (1896–1947)

Institut und Sammlungen unter Hermann Stieve

Ziele und Aufgaben in Halle

Personal des Institutes

Ausbau des anatomischen Sammlungsbestandes

Johannes Hett (1894–1986) und seine Embryonensammlung

Institut und Sammlungen unter Victor Graf Haller von Hallerstein und Arno Nagel

Direktorat Victor Graf Haller von Hallerstein

Direktorat Arno Nagel

Leichenbeschaffung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts

Hingerichtete für die Anatomie und die Verhältnisse in Halle von 1933 und 1945

Anatomische Verwendung des Organ- und Gewebsmaterials von Hingerichteten

Präparate von Hingerichteten in den Sammlungen

Organe von Hingerichteten (Dauerpräparate in den Sammlungen)

Institut und Sammlungen unter den Direktoren Günther Hertwig (1888–1970),

Joachim Lewke (1916–1994), Joachim-Hermann Scharf (1921–2014), Rüdiger Schultka (*1939),

Bernd Fischer (*1949) und Heike Kielstein (*1970)

Direktorat Günther Hertwig

Direktorat Joachim Lewke

Direktorat Joachim-Hermann Scharf

Die Sammlungen finden im Dachgeschoss ihren Platz

Verantwortung für die Sammlungen

Direktorat Rüdiger Schultka

Direktorat Bernd Fischer

Direktorat Heike Kielstein

Die Direktoren

Bestand heute

Der menschlich-anatomische Sammlungsbereich

Der vergleichend-anatomische Sammlungsbereich

Anatomische Modelle

Schlussbemerkungen

Anhang

Literatur

Direktion, Prosektoren und Präparatoren

Der anatomische Unterricht und die Direktion der Anatomie seit Eröffnung der Universität

in Halle bis in die Gegenwart

Prosektoren in der halleschen Anatomie im 19. und 20. Jahrhundert seit 1815

Präparatoren in der Anatomie zu Halle (Saale) seit 1820

Genealogie der Anatomen Meckel

Willenserklärung zum Verkauf des Meckel’schen Wohnhauses, des Riesenhauses am

Großen Berlin sub №No. 433

Kaufkontract zum Verkauf der Meckel’schen Sammlungen aus dem Jahr 1836

Instruktionen für den Professor, Prosektor, Präparator und Gehilfen im 19. und 20. Jahrhundert

Instruction für den Prosector der Universität in Halle (Abschrift 1832)

Instruction für den Professor für Anatomie und Director des anatomischen Museums

zu Halle (1838)

Instruction für den Prosector bei dem anatomischen Institute der Universität zu Halle

Dr. Moser (Copie 1838)

Instruction für den Gehülfen bei dem anatomischen Institute der Universität zu Halle

Dr. Münter (1838)

Instruction für den Director des anatomischen Instituts der Universität zu Halle,

Professor der Anatomie und Physiologie Dr. Volkmann (1857)

Instruction für den Prosector beim anatomischen Institut der Universität zu Halle,

Professor Dr. Schultze (beglaubigte Abschrift, 1857)

Instruction für den Assistenten beim anatomischen Institut der Universität zu Halle

(Beglaubigte Abschrift, 1857)

Instruktion für den Diener bei dem anatomischen Institut der Universität zu Halle

(beglaubigte Abschrift, 1857)

Instruction für den Diener bei dem anatomischen Institut der Universität Halle (1876)

Instruktion für den Prosector am anatomischen Institut der Königlichen Universität

zu Halle a. S. (1877)

Reglement (Abschrift)

Für den Diener an der histolog. Abtheilung des anatomischen Instituts

Instruktion für den Präparator am anatomischen Institut der Königlichen Universität

zu Halle a/S.

Ingenieur für medizinische Präparationstechnik (DDR-Zeit, Nachlass Ing. Egbert Steinicke)

Dienstordnung für die dem Ministerium des Inneren unterstellten Strafanstalten und

größeren Gefängnisse vom 14. November 1902 (Zweite Auflage, Berlin 1906, Auszug)

Etagen des Anatomischen Instituts unter dem Direktorat von Wilhelm Roux

Präparate des menschlich-anatomischen Sammlungsbereiches

Menschliche teratologische Präparate, untergebracht vor allem in den Schränken 83 bis 86

und 113 bis 119 des jetzigen menschlich-anatomischen Sammlungsbereichs, zusammen-

gestellt und zugeordnet von Rudyard Klunker (2003)

Teratologische Präparate, die sich anhand von Publikationen nachweisen lassen

Teratologische Präparate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit zugeordnet werden können,

zusammengestellt von Rudyard Klunker (2003)

Teratologische Präparate, die von Rudyard Klunker (2003) nachuntersucht wurden

Doppelbildungen im human-teratologischen Bestand der Meckelschen Sammlungen,

zusammengestellt von Rudyard Klunker (2003)

Schrifttum, in dem oben genannte Präparate beschrieben und/oder abgebildet sind,

zusammengestellt von Rudyard Klunker (2003)

Kernaussagen zur Lehre von den Doppelbildungen bei J. F. Meckel d. J. (Klunker 2003)

Doktoranden unter Philipp Friedrich Theodor Meckel und Johann Friedrich Theodor Meckel d. J.,

chronologisch, zusammengestellt von Rudyard Klunker (2003)

Anzahlmäßige Übersicht über diejenigen Präparate, die Hermann Welcker für die anatomische

Sammlung zu Halle im Zeitraum von Oktober 1859 bis Ende 1876 ausgeführt hat, unter

Heranziehung eines von Welcker geführten Verzeichnisses

Auswahl von Präparaten, die von Hermann Welcker zwischen 1859 und 1877 hergestellt

wurden und in den Sammlungen vorhanden sind (seinem Verzeichnis entnommen)

Neue Auflistungen und Kataloge der jetzigen Meckelschen Sammlungen (Auswahl)

Menschlich-anatomischer Bereich

Raum 1, Schrank 61-62 (Präparate der Kopf-, Hals- und Brustregion)

Schrank 63-66 (Verdauungsorgane)

Schrank 67–70 (Siten, Verdauungs- und Urogenitalorgane)

Schrank 71–74, (Embryonen, Feten, Zusammenfassung)

Schrank 75–78 (Herz und Kreislauf)

Schrank 79–82 (Kopf- und Rumpfpäparate, Extremitäten)

Schrank 87–90 (Injektionspräparate)

Schrank 91–94 (Bewegungsapparat)

Schrank 95–98 (Bewegungsapparat)

Schrank 99–102 (Sinnesorgane)

Schrank 103–106 (Nervensystem)

Schrank 107–110 (Präparate von Kopf und Rückenmark)

Raum 2, Schrank 18 (Fetus- und Kinderskelette)

Schädelsammlung Anatomie Halle

In den Schränken mit den Türnummern 3–6, 23–26, 49–52, 53–56, 57–60

Schädel mit Nähten oder Nahtresten am Os frontale

Schädel mit Inkabeinen bzw. Inkoiden

Schädel mit Inkabeinen, Klunker 2014

Schädel mit Inkoiden, Klunker 2014

Vergleichend-anatomischer Bereich

Raum 1 und 2, Vertebraten (Wirbeltiere), die in diesem Sammlungs¬bereich vertreten sind,

größtenteils in skelettierter Form nach den Angaben von Luminata Göbbel

Vergleichend-anatomische Präparate, die mit hoher Wahrscheinlichkeit der Nach-

Meckel-Zeit zugeordnet werden können, zusammengestellt von Luminita Göbbel

Historische Kataloge und Verzeichnisse der halleschen Anatomischen Sammlungen

des 19. Jahrhunderts, die sich im Besitz des halleschen Anatomischen Institutes befinden

Dissertationen, die zur Geschichte der halleschen anatomischen Sammlungen seit 1997

an der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg zu Halle (Saale)

eingereicht, positiv begutachtet und verteidigt worden sind

Habilitationsschrift

Vermächtnis

Bildnachweis

Dank

| Erscheinungsdatum | 04.09.2017 |

|---|---|

| Zusatzinfo | meist farbige Abbildungen |

| Verlagsort | Wettin-Löbejün OT Dößel |

| Sprache | deutsch |

| Maße | 170 x 240 mm |

| Gewicht | 2050 g |

| Einbandart | gebunden |

| Themenwelt | Studium ► 1. Studienabschnitt (Vorklinik) ► Anatomie / Neuroanatomie |

| Schlagworte | Anatomie • Anatomie: Teilbereiche des Körpers • Anatomische Sammlung • Johann Friedrich Meckel d. Ä. • Johann Friedrich Meckel d. J. • Lehr- und Forschungssammlung • Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg • Meckelsche Sammlungen • Medizin, Geschichte / Medizingeschichte • Philipp Friedrich Meckel • Rüdiger Schultka • Sachsen-Anhalt |

| ISBN-10 | 3-89923-376-X / 389923376X |

| ISBN-13 | 978-3-89923-376-6 / 9783899233766 |

| Zustand | Neuware |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich