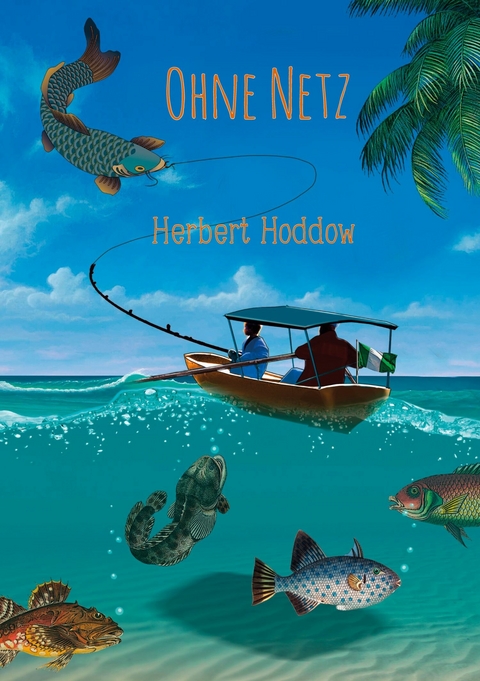

Ohne Netz (eBook)

350 Seiten

Books on Demand (Verlag)

978-3-7693-8530-4 (ISBN)

Im Paradies

Gedanklich aus einer anderen Welt zurückkehrend schaute ich mich im Büro, in meinem Paradies, um. Der einzige Schmuck an den vor langer Zeit einmal mit einer gelblichen, inzwischen abblätternden Ölfarbe behandelten Wänden war der Dreimonatskalender einer Reederei. Die gläserne Trennwand rechts von mir bestand größtenteils aus Sprüngen. Von den grauen, verschlissenen PVC-Bodenfliesen fehlte ein gutes Drittel. Das kleine Fenster wurde passenderweise von zwei Eisenstäben durchkreuzt. Die antike Klimaanlage ratterte. So etwas hätte ich mir vorher selbst in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Na ja, wenigstens hatte ich ein Dach über dem Kopf. Die letzten Wochen waren äußerst hektisch und wie im Fluge vergangen. Da ich partout nichts mehr mit meinen ehemaligen Geschäftspartnern und Vermietern, Mats und Charles, zu tun haben wollte, hatte eine fieberhafte Suche nach geeigneten Büroräumen bei tickender Uhr begonnen. Jeder Mitarbeiter der VHN-Spedition war angehalten, sich nach Schildern mit der Aufschrift »zu vermieten« umzusehen. Unabhängig davon kontaktierten unsere neue Sekretärin Franka und ich viele Immobilienmakler. Ob Lage, Umfeld, Infrastruktur, Hygiene, Sicherheit oder der Preis, ob Neubau oder das letzte Loch, irgendetwas passte immer nicht. Die Suche schien vergeblich, es war zum Verrücktwerden. Obendrein erhöhte mein privater Wohnungswechsel von der Forces Avenue zur Uyo Street den Umzugsstress. Zumindest verlief hierbei dank unseres fantastischen Packing Teams nahezu alles perfekt. Nach langer Pause freuten sich die Studentinnen wieder einmal für uns tätig werden zu dürfen und über das vor nicht allzu langer Zeit Erlebte plaudern zu können. Meine Freude hielt sich in Grenzen, denn in der Praxis sah Urs´ Idee, dass ich mir mit ihm und Shaky, den Bewohnern der anderen beiden Häuser auf dem Grundstück, die Energiekosten teilen könnte, so aus, dass Urs andauernd Urlaub in der Schweiz machte, während Shaky sich volltrunken in seiner Hütte verbarrikadierte und ich fassweise Diesel für den Generator kaufte, damit Shaky vierundzwanzig Stunden am Tag kalte Getränke genießen konnte.

Letztendlich waren wir doch noch erfolgreich. Wir fanden eine Notunterkunft, die wir praktisch um fünf vor zwölf wie ein Schwarm Heuschrecken in Beschlag nahmen. Das einzig Gute am Bürokomplex, in dem sich unsere Behausung befand, war seine Lage mitten im Industriegebiet Trans Amadi. Es handelte sich um einen dreistöckigen Bau mit Flachdach, der mich immer an einen Bunker erinnerte. Rechts und links des Treppenhauses gab es jeweils drei auf die Etagen verteilte Büroeinheiten, von denen wir die Räumlichkeiten im ersten Stock links für unsere Zwecke auswählten.

Der von einer noch weiße Farbreste aufweisenden Mauer umgebene, ungepflasterte Vorhof des Hauses diente bis zum Beginn der Regenzeit, wenn er sich langsam in ein Schlammloch verwandelte, als Parkplatz. Unten links, direkt unter uns im Gebäude, hatte sich eine mir bis dahin nicht bekannte Bank niedergelassen. Die anderen Räumlichkeiten des Hochbunkers standen leer. Als kleinen Beitrag zur Nachbarschaftshilfe eröffneten wir kurzerhand ein Konto bei der Bank. Damit minimierten wir gleichzeitig eines der Sicherheitsrisiken: Der Transport von großen Geldbeträgen bei chaotischen Verkehrsverhältnissen in einer von Raubüberfällen geprägten Ölstadt blieb uns erspart. Wegen der unterschiedlichen Höhe der Betonstufen musste man im Treppenhaus höllisch aufpassen. Wenn man erst nach Einbruch der Dunkelheit feststellte, dass man seine Taschenlampe vergessen hatte, wurde der Abstieg, bei dem man sich an der Wand entlangtastete, zum gefährlichen Abenteuer. Um Kosten zu sparen, gab es, selbst wenn es mit der Stromversorgung einmal klappte, keinen Allgemeinstrom. Unser Landlord hatte angekündigt, dass später, wenn – ja, wenn – erst einmal sämtliche Einheiten vermietet wären und man den Allgemeinstrom auf alle Parteien umlegen könnte, alles besser werden würde.

Genauso verhielt es sich mit den Telefonleitungen. Auch die existierten nicht, obwohl man mir schriftlich vier analoge Anschlüsse zugesagt hatte. Dieser Vertragsbruch war für uns als Dienstleistungsunternehmen eine Katastrophe. Zum Glück kam schon bald, Ende der Neunzigerjahre, das sogenannte »Intercellular-Telefon« auf den nigerianischen Markt. Es handelte sich dabei um Fernsprechapparate mit Wählscheiben und kurzen, fingerdicken Antennen. Das Faszinierende an den Dingern war, dass sie sogar funktionierten, vorausgesetzt, man hatte sie richtig positioniert – zum Beispiel direkt am Fenster. Ein weiterer Vorteil bestand darin, dass man die Geräte auch nach Hause oder in die Kneipe mitnehmen konnte. Fast überall, wo es eine mit Strom gefüllte Steckdose gab, konnte man mit einem Intercellular telefonieren. Es war fantastisch! Wegen der ortsunabhängigen Möglichkeit, mit der großen, weiten Welt zu kommunizieren, aber auch um ein wenig Eindruck zu schinden, begleitete mich meine heilige Quasselstrippe auf all meinen Wegen. Das galt selbstverständlich nicht für den Gang zur Toilette. Meist wurde ich belächelt, sobald ich ein Lokal betrat. Leute munkelten hinter vorgehaltener Hand: »Da kommen sie wieder, die Unzertrennlichen!« Das dumme Gerede störte mich jedoch nicht im Geringsten. Die Vorteile überwogen.

Auch bezüglich unseres Generators hielt sich der Hauseigentümer nicht an seine Zusagen. Ursprünglich hatte er uns gestattet, den Stromerzeuger direkt vor dem Bunker zu positionieren. Weil sich aber die Mitarbeiter und Kunden der Bank durch das laute Knattern gestört fühlten, wurde uns ein anderer, fünfzig Meter entfernter Stellplatz zugewiesen. Trotz seines Versprechens sowie mehrfacher Mahnungen erstattete uns der Vermieter die Kosten für das dorthin führende schweineteure Stromkabel natürlich nicht.

In personeller Hinsicht gab es ebenfalls Veränderungen. Wir hatten einen neuen Buchhalter eingestellt, einen Yoruba mit Schlips und Kragen aus der Großstadt Lagos. Der Typ war eigentlich ganz umgänglich, nervte aber mit seinem ewigen Gequengel nach einem Computer. Ich verstand ja, dass er sich nichts sehnlicher wünschte als einen Rechner. Der hätte ihn vielleicht sogar vom Schlafen in seinem Kabuff, in dem nur ein angerosteter Safe und sein Sperrholz-Schreibtisch standen, abgehalten. Leider hatten wir aber schon einen Computer und einen weiteren konnten wir uns nicht leisten. Es war kein Geheimnis, wo sich unsere Datenverarbeitungsanlage befand, zumal Professor Ubong ein großes Plakat mit der Aufschrift »Computer Office« an seine Bürotür geklebt hatte. Kaum dass man das Heiligtum des Professors betreten hatte, wusste man aber, auch ohne den Zettel an der Pforte gelesen zu haben, sofort, dass man sich in einem »Rechenzentrum« befand, denn die Stube wurde von einer auf vollen Touren laufenden Aircondition eisgekühlt. Zudem sah sie nach Hightech aus. Überall auf dem Fußboden lagen in sich verschlungene Kabel herum. Wofür Ubong die alle brauchte, wusste wahrscheinlich nicht einmal er selbst.

Im riesigen Raum rechts vom Eingang befanden sich die See- und Luftfrachtabteilungen. Jeder unserer Mitarbeiter dieser Sparten hatte seinen eigenen Schreibtisch. Es handelte sich dabei zwar nur um die kleinsten und billigsten Modelle, die in der Hafengegend gefertigt wurden, aber immerhin. Gegenüber der See- und Luftfracht lag unser Konferenzraum. Bei der Anschaffung des aus rotem Holz gefertigten Schmuckstücks dieses Zimmers, des Konferenztisches, hatten wir nicht auf den Kobo geachtet. Er hatte ein kleines Vermögen gekostet, war sein Geld aber wert, da er ordentlich was hermachte. Außerdem konnten bis zu zehn Leute an ihm Platz nehmen. An den Tagungsraum grenzte das Sekretariat an. Und ganz hinten, in der letzten Kammer, hatte ich mich versteckt, damit mich nicht jeder gleich beim Betreten der Geschäftsstelle sehen konnte. Vor allem Steuer- und Gebühreneintreiber erhöhten ihre Tarife beim Anblick eines Weißen automatisch.

Ja, das alles war schon beeindruckend. Hier saß ich nun als stolzer Besitzer von drei Schrottkarren, einem aus dem letzten Loch pfeifenden Generator, fünf bedingt kühlenden Klimaanlagen, einem Computer, einer Schreibmaschine, diversen Möbelstücken und einem Intercellular-Telefon. Geld hatte ich nicht, dafür aber zwanzig Mitarbeiter. Die und ihre Familien galt es zu ernähren, denn sie vertrauten und erwarteten Großes von mir.

Ich hatte mich gerade im Stuhl zurückgelehnt, einen tiefen Seufzer ausgestoßen und »Wenn das man gut geht!« vor mich hingemurmelt. Da hörte Frankas Schreibmaschine auf zu klappern. Gleich darauf klopfte es an der Verbindungstür zwischen dem Sekretariat und meinem Paradies. Der Professor betrat das Büro im selben Moment, in dem ich den Störenfried hereingerufen hatte.

»Na, Ubong, was gibt es denn Schönes? Nimm doch Platz«, begrüßte ich ihn.

Der kleine Mann, den wir Professor nannten, weil er sowohl regelmäßig die Tageszeitung als auch Fachzeitschriften – vor allem Computermagazine – las, kam meiner Bitte nach und rutschte erst einmal für eine ganze Weile auf seinem Stuhl...

| Erscheint lt. Verlag | 15.1.2025 |

|---|---|

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| ISBN-10 | 3-7693-8530-6 / 3769385306 |

| ISBN-13 | 978-3-7693-8530-4 / 9783769385304 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 974 KB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich