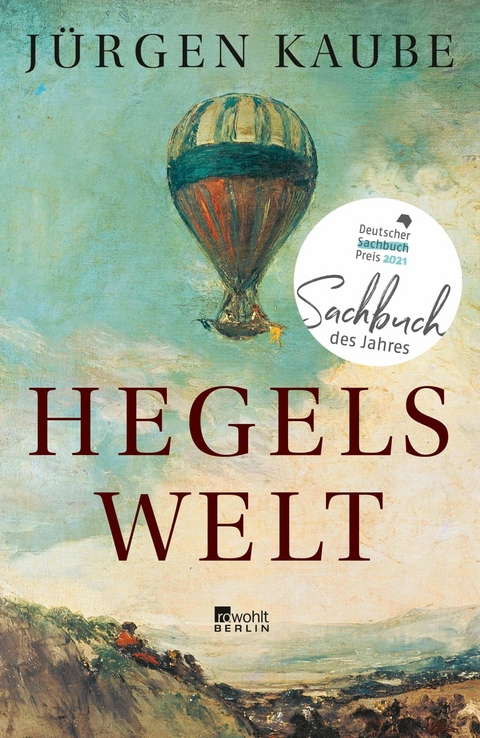

Hegels Welt (eBook)

592 Seiten

Rowohlt E-Book (Verlag)

978-3-644-11981-9 (ISBN)

Durch keinen anderen Denker lernt man so gut kennen, was auch die «Sattelzeit» genannt wurde: der Übergang des alten Europa in die moderne Gesellschaft. Ob Aufklärung, die Herrschaft Napoleons oder die Befreiungskriege, ob Industrialisierung, Vormärz oder die großen Entdeckungen – die Welt ändert sich während der Lebensjahrzehnte Georg Wilhelm Friedrich Hegels von Grund auf. Und zwar durch Ideen, die zu Revolutionen führten: politische, industrielle, ästhetische und pädagogische. Nicht umsonst hat Hegel von der Philosophie verlangt, ihre eigene Zeit auf den Begriff zu bringen; nicht ewige Wahrheiten, nicht den Grund allen Seins, sondern die eigene Zeit in Gedanken. Jürgen Kaube erzählt Hegels Leben, erläutert sein Werk und zeigt, wie jene epochalen Umbrüche zum Versuch einer letzten Revolution führen: der des Denkens.

Hegel wirkte unter anderem in Jena, dem intellektuellen Zentrum der Klassik mit inspirierender Nähe zu Schiller und Goethe, die er kannte wie die anderen Großen seiner Zeit. Als begnadeter Polemiker stritt er gern, etwa mit den Romantikern; als allseits Interessierter nahm er alles Neue auf. Aber auch dem Persönlichen schenkt Kaube alle Aufmerksamkeit: dem unehelichen Sohn Hegels etwa, der in Indonesien am Tropenfieber starb, oder Hegels Schwester, die an der republikanischen Verschwörung in Württemberg mittat. – Eine faszinierende Biographie – und eine Zeit, in der sich die Welt, unsere Welt, neu formierte. Letzteres lässt dieses Buch auch zu unserer Gegenwart sprechen.

Jürgen Kaube, geboren 1962, ist Herausgeber der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung». 2015 erhielt er den Ludwig-Börne-Preis. Kaube ist Autor mehrerer Bücher, die zu Bestsellern wurden. Über «Die Anfänge von allem» (2017) schrieb die «Süddeutsche Zeitung»: «ein ungemein lesenswertes Buch, unfassbar interessant». «Hegels Welt» (2021) wurde mit dem Deutschen Sachbuchpreis ausgezeichnet.

| Erscheint lt. Verlag | 18.8.2020 |

|---|---|

| Zusatzinfo | 3 x 8 S. 4-farb. Tafeln |

| Verlagsort | Hamburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |

| Schlagworte | Berlin • Biografie • Biographien • Deutsche Klassik • Deutscher Idealismus • Deutscher Sachbuchpreis 2021 • Französische Revolution • Georg Wilhelm Friedrich Hegel • Geschichtsphilosophie • Immanuel Kant • Karl Marx • Naturphilosophie • Phänomenologie des Geistes • Philosophie • Preußen • Rechtsphilosophie • Sachbuch Preis |

| ISBN-10 | 3-644-11981-3 / 3644119813 |

| ISBN-13 | 978-3-644-11981-9 / 9783644119819 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich