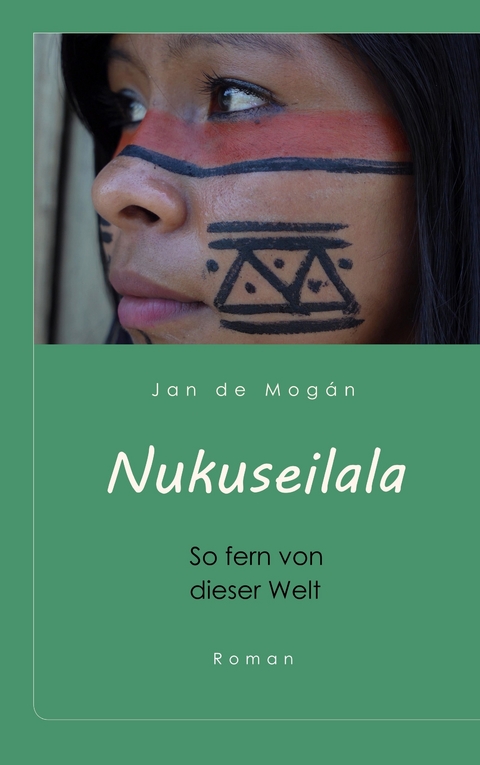

Nukuseilala. So fern von dieser Welt (eBook)

280 Seiten

Books on Demand (Verlag)

978-3-7494-2650-8 (ISBN)

Nach unsteter Kindheit im hintersten Winkel Oberbayerns schafft Jan doch noch den Schulabschluss und absolviert ein Studium. Daran schließt sich ein arbeitsreiches Berufsleben an. Auf einer Reise zu den Kanarischen Inseln gerät er ins Nachdenken, ob sein Leben wie vorgezeichnet weitergehen soll. Von einem ganz anderen Leben hatte er schon auch mal geträumt, doch blieb es stets ein Traum. Beim Betrachten der aus- und einlaufenden Segelboote sowie spektakulärer Saltos der Kitesurfer überm Meer geraten seine Gedanken in Bewegung: Auch die andere Seite des Lebens sollte er kennenlernen, um sich später nicht vorwerfen zu müssen, überhaupt nicht richtig gelebt zu haben. Sogleich beschließt er, sich fortan der Erkundung eines erfüllteren Daseins und dessen Werten zuzuwenden. Dieser bislang vernachlässigten Welt der Wahrnehmungen, Gedanken und Empfindungen will er sich nun widmen. Für sein Buch geht er erneut auf Reisen, um vor Ort zu recht seltsamen Vorkommnissen, von denen er gehört hat, Material zu sammeln. Mit seinem Roman "Nukuseilala" wagt er sich zum ersten Mal in die Belletristik, wobei Dichtung und Wahrheit, Fantasie und reales Erleben eine untrennbare Verbindung miteinander eingehen.

Aber zurücklegen wollte er den Fund auch nicht, zumindest noch nicht.

Und wenn er erwischt würde? Von wem denn, etwa von den beiden schläfrigen Mönchen? War er erst mal draußen, konnte er sagen, das sei ein Erbstück seiner Oma, das er als Goethe-Fan stets wie einen Talisman bei sich trage. Den Diebstahl könnte man ihm gewiss nicht nachweisen, selbst wenn es danach aussah, bestimmt wusste keiner von der Existenz des Dokuments in Herders Buch.

Am besten, er forschte vorsorglich gleich mal nach, wie eine solche Vererbung hätte ablaufen können. Doch das war gar nicht so einfach, ewig lang musste er mit Hilfe des Fundstellenkatalogs suchen und suchen.

Also, Goethe selbst hatte fünf Kinder, von denen vier bald nach ihrer Geburt verstarben, allein ein August Walter von Goethe hatte überlebt, jedoch war er zwei Jahre vor seinem Vater in Rom verstorben. Goethe selbst hatte verfügt, alle seine handschriftlichen Unterlagen zu seinen Werken seien dem Staat Sachsen-Weimar-Eisenach zu übergeben, lediglich private Briefe und dergleichen blieben davon ausgenommen. Somit war davon auszugehen, dass sein Enkel Walter Wolfgang von Goethe diese bekommen hatte. Der war 1885 verstorben. Vermutlich waren diese privaten Unterlagen dann in das Eigentum dessen Sohnes übergegangen, der 1918 verstarb. Von da an verlor sich die Spur. Zumindest hatte der eine Tochter, die 1945 im Bombenhagel Berlins ums Leben gekommen war. Wie seine Oma dann an den Brief gekommen sei, bliebe ungeklärt, zumindest sei dieser, seiner angeblichen Erinnerung nach, bei der Auflösung ihres Nachlasses aufgetaucht und später bei ihm gelandet. Das klang doch alles einigermaßen plausibel und war kaum zu widerlegen.

Gleichwohl war ihm ziemlich unwohl bei dieser Aufstellung, sprach sie doch für eine gehöriges Maß an krimineller Energie. Aber es war ja nur sein Denkmodell für den gänzlich unwahrscheinlichen Fall der Fälle. Und was den Diebstahl betraf, so hatte er den Brief vorsichtshalber ja nur in Verwahrung genommen, sonst könnte er aus Herder Buch irgendwann herausflattern und von der Putzfrau achtlos weggeworfen werden. Zumindest dieses Schicksal konnte ihm dank seiner Vorsorge jetzt nicht mehr drohen.

Zum Lesen kam er jetzt nicht mehr, Herders Ideen zur Geschichte der Menschheit musste halt warten. Gleichwohl blieb er in der Bibliothek nachdenklich sitzen. Da draußen gab es doch viel schlimmere Gauner, ohne jegliche Gewissensbisse rafften die an sich, was sie nur zu fassen bekamen, und lachten sich ins Fäustchen, clever hatten sie das angestellt, prima. Wenn das noch etliche Zeit so weiterginge, schrecklich. Doch war das überhaupt aufzuhalten?

Er musste an diese elenden CUM-EX-Gauner denken. Unlängst hatte das Fernsehen darüber berichtet. Irrsinnige Summen hatten die dem Staat und damit seinen redlichen Bürgern mit krimineller Hilfe der Banken gestohlen, über 55 Milliarden, das meiste davon hierzulande. Und sie fühlten sich pudelwohl dabei, keiner von denen hatte ein zweites Ich, das neben sie treten konnte, so moralisch verkommen waren sie. Dagegen war sein Diebstahl doch nur eine Petitesse, kaum der Rede wert, zumal niemand geschädigt wurde. Doch ihm blieb es nicht erspart, seine Gedanken von eben als das zu erkennen, was sie waren, eine windige Rechtfertigung seines Diebstahls.

Das Konventamt hatte er jetzt verpasst, an der Tageshore wollte er aber auf jeden Fall teilnehmen. Als die Klosterbrüder ihre Choräle anstimmten, hoben sie ihn sogleich in eine gänzlich andere geistliche Welt, weitab von diesen raffinierten Gaunereien da draußen. Das tat ihm gut, sehr gut sogar. Hatte das irgendwie mit einer Nähe zu Gott zu tun? Oder gar mit Gottes Nähe zu ihm? Letzteres gewiss nicht, einem Dieb würde er sich wohl kaum zuwenden. Und seine eigene Zuwendung zu ihm? Das war ein ganz eigenes, bislang offenes Kapitel. Wer weiß, vielleicht würde er hier einer Klärung näherkommen.

Als er vom Refektorium zurück in die Bibliothek kam, entschloss er sich, jetzt mal grundsätzlich darüber nachzudenken, wie menschliche Gedankengänge so abliefen. Dazu begann er, ein elementares Denkmodell zu entwerfen. Ganz einfach sollte es sein. Mit einem simplen Regal, so wie das neben ihm in der Bibliothek, begann er. Dieses hatte übereinander schmale, offene Fächer. Das wichtigste Fach war das oberste, das stellte die Agenda dar, die für das aktuelle Denken und das zielgerichtete, bewusste Wollen und Handeln zuständig war. Es wurde durch eine Art Auftragsblatt gesteuert, das dort oben abgelegt wurde. Legte man darüber ein neues Auftragsblatt, überdeckte es das alte und war nun seinerseits für die Regie der geistigen Aktivitäten zuständig. Der Mensch war ja nicht in der Lage, mehreren unabhängigen Gedanken und Aufgabenstellungen gleichzeitig zu folgen. Zwar konnte man zum Beispiel telefonieren und parallel Schach spielen, aber das höchst unvollkommen. Also eins nach dem anderen.

In den Fächern darunter lagen weitere Auftragsblätter, die dort auf ihre Vorlage dort oben warteten. Legte man dann eines davon ins oberste Fach hinauf, bestimmte dieses den Gang der Dinge, der Verstand schaltete gedanklich um. Das ließ sich willentlich recht gut steuern, aber auch von spontanen Einfällen und Ereignissen wurde es getrieben.

Bisweilen kam jedoch von irgendwo ein anderes Blatt ganz selbstständig dahergeflogen und legte sich frech aufs oberste Blatt. Das störte ungemein und hielt uns auf. Woher kam dieses Blatt? Vom Gewissen. Es kam nicht von ungefähr, hatte es doch aufgepasst, was da gerade auf der Agenda passierte, und mischte sich ein, sobald es sich moralisch aufgerufen fühlte. Somit störte es die Agenda im Abarbeiten ihres aktuellen Auftrags enorm, denn die tat sich jetzt schwer, das Für ihres Vorhabens gegen das Wider des Gewissens abzuwägen. Nicht selten kam es da zu einer regelrechten Rangelei zwischen Aktionen und Gewissen.

Immerhin war man in der Lage, dieses Blatt, das sich selbstherrlich eingemischt hatte, abzuweisen oder sogar zerknüllt in den Papierkorb nebenan zu werfen. Aber bisweilen mit begrenztem Erfolg, wenn es sich von selbst wieder entfaltete, um sich wie eine lästige Fliege erneut auf das oberste Fach zu legen. Da half dann nur eins, es in kleine Stücke zu zerreißen und ab in den Papierkorb oder es zu verbrennen. Aber damit war das Ganze manchmal immer noch nicht erledigt: wenn sich im Nachhinein ein schlechtes Gewissen einstellte.

Dieses Modell gefiel ihm richtig gut, vor allem der letzte Teil, denn der beschrieb nichts anderes als die Gewissenlosigkeit. Dachte man etwa an den Holocaust, ihre Erfinder und Vollstrecker, so konnte das nur passieren, wenn bei ihnen dieses Zerreißen und Verbrennen des Gewissenseinspruchs unaufhörlich von früh bis spät stattfand und der Unmenschlichkeit freien Lauf ließ.

Mann, da war sie doch, diese autonome Einflussnahme namens Gewissen. Bedauerlich nur, dass man es willentlich betäuben, zurückdrängen oder sogar dauerhaft abschalten konnte.

Und schon kam ihm die Frage, wie sich das mit seinem Diebstahl von Goethes Brief nun verhielt. Denn den trug er immer noch in seiner Jackentasche mit sich herum. Nun gut, er konnte ihn ja wieder in Herders Buch zurückstecken, und schon wäre er wieder mit sich im Reinen. Aber er musste sich eingestehen, irgendwie war es kein so schlechtes Gefühl, ihn zu besitzen.

Genau genommen war es zunächst ja nur eine zufällig aufgetauchte Versuchung gewesen, in die ihn dieser Brief und nicht er selbst gezogen hatte, erlegen war er dieser noch nicht. Oder doch? Und führe uns nicht in Versuchung, hieß es im Vaterunser. Aber dem wollte er das nicht anlasten. Er selbst war es auch nicht, diese Versuchung war auf ihn von ganz allein zugekommen. Also musste es der große Unbekannte sein. Damit kam er schon besser zurecht.

Immerhin, er war im Besitz dieses kostbaren Fundstückes. Allerdings, war es auch sein Eigentum? Da gab es schon einen Unterschied, das wusste er aus der Schule. Auf dem Besitz konnte man sitzen, ohne ihn erworben zu haben. Hatte man ein Auto gemietet, konnte man es lediglich nutzen. Erst wenn man es gekauft und bezahlt hatte, wurde es zum Eigentum.

Was überhaupt konnte eines Menschen Eigentum sein, außer diesen Dingen, die man sich kaufen konnte?

Im Fundstellenkatalog fand er einen Hinweis auf Aristoteles: Zwei Dinge sind es vor allem, die Fürsorge und Zuneigung der Menschen auf sich ziehen: das Eigentum und das, was man liebt.

Thomas von Aquin unterschied zwei Arten von Eigentum, Güter zum Gebrauch, wie einen Spaten zum Umgraben, und solche, über die man verfügen konnte, etwa Äpfel zum Essen oder Verkaufen.

Karl Marx forderte die gänzliche Abschaffung bürgerlichen Eigentums. Schuhe zum täglichen Gebrauch zählten nicht dazu, wohl aber Drehbänke zur Produktion.

Auch Konfuzius hatte sich dazu geäußert. Seine Schüler schrieben damals auf, was sie aus seinem Munde vernommen hatten. Der sittliche Mensch liebt seine Seele, der gewöhnliche sein Eigentum.

Das verstand er sofort. Noch war er als bloßer Besitzer des Briefes ein sittlicher Mensch geblieben, doch würde er sich den Brief durch Diebstahl aneignen, um ihn zu verkaufen,...

| Erscheint lt. Verlag | 14.8.2019 |

|---|---|

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur |

| ISBN-10 | 3-7494-2650-3 / 3749426503 |

| ISBN-13 | 978-3-7494-2650-8 / 9783749426508 |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 299 KB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich