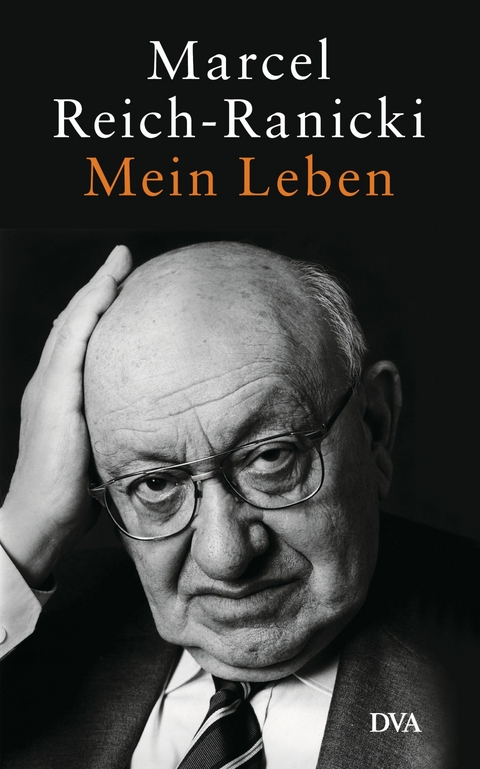

Mein Leben (eBook)

576 Seiten

Deutsche Verlags-Anstalt

978-3-641-13550-8 (ISBN)

Als Reich-Ranicki, kaum neun Jahre alt, aus seiner polnischen Geburtsstadt Wloclawek an der Weichsel nach Berlin übersiedelt, verabschiedet ihn seine Lehrerin mit den Worten: 'Du fährst, mein Sohn, in das Land der Kultur.' Doch das Land der Kultur stellte sich schon dem Kind nicht ohne düstere Seiten dar. Wie ein roter Faden zog sich diese zwiespältige und widerspruchsvolle Erfahrung durch sein weiteres Leben: Das Glück, das er der deutschen Literatur verdankte, der deutschen Musik und dem deutschen Theater, schien untrennbar verknüpft und verquickt mit der deutschen Barbarei.

Im Jahre 1938, kurz nach dem Abitur an einem Berliner Gymnasium, wurde Reich-Ranicki nach Polen deportiert. Als Jude erfuhr er im Warschauer Getto die schrecklichsten Demütigungen die Menschen Menschen bereiten können. 'Immer wieder haben wir versucht', so schreibt er, 'unsere Trauer zu vergessen und unsere Angst zu verdrängen. Die Poesie war unser Asyl, die Musik unsere Zuflucht.' Zusammen mit seiner Frau Tosia überlebte er das Inferno - durch Zufall und auf dramatische Weise. In Polen der Nachkriegsjahre wurde er Kommunist und Zeuge des größten Verrats, den die herrschende Partei der Idee einer gerechten Gesellschaft zufügen konnte. 1958 kehrte er nach Deutschland zurück, wurde beinahe sofort als Kritiker anerkannt und bald auch gerühmt - musste sich immer wieder überzeugen, dass er trotz aller Erfolge nie dazugehörte, dass er als Fremder behandelt wurde.

In diesem Buch, das weder Triumphgesang noch Klagelied ist, bewährt sich der Kritiker als tempramentvoller und anschaulicher Erzähler und als unbestechlicher Zeuge des Jahrhunderts. Farbig pointiert und anekdotenreich schildert Reich-Ranicki die Stationen seines so bewegten wie bewegenden Lebens. Er berichtet über die 'Gruppe 47', er beschreibt seine Jahre als ständiger Kritiker bei der Wochenzeitung 'Die Zeit' und später als Literaturchef der 'Frankfurter Allgemeinen', er erinnert sich an Begegnungen mit großen Schriftstellern seiner Zeit, mit Bertolt Brecht und Anna Seghers, mit Elias Canetti und Thomas Bernhard, mit Böll, Frisch und Grass und vielen anderen. So skizziert er ein aufschlussreiches und überraschendes Bild des literarischen Lebens in Deutschland.

Marcel Reich-Ranicki, geboren 1920 in Polen, lebte von 1929 bis 1938 in Berlin. Nach der Deportation durch die Nazis überlebte er nur knapp das Warschauer Ghetto und kehrte nach dem Krieg nach Deutschland zurück, wo er seine Karriere als Literaturkritiker begann: Er war von 1960 bis 1973 Literaturkritiker der 'Zeit' und leitete von 1973 bis 1988 den Literaturteil der 'FAZ', wo er noch bis zu seinem Tod als Kritiker und Redakteur der 'Frankfurter Anthologie' tätig war. Von 1988 bis 2001 leitete er 'Das Literarische Quartett' des ZDF. Nahezu alle Deutschen kennen Marcel Reich-Ranicki - er war 'der' Kritiker und enfant terrible der Medienlandschaft. In seinem geschriebenen wie gesprochenen Wort spürte man jederzeit die Leidenschaft und Konsequenz, mit der er sich für Literatur einsetzte. Seine 1999 erschienene Autobiographie 'Mein Leben' wurde zum Millionenbestseller und 2008 von Dror Zahavi mit Matthias Schweighöfer in der Hauptrolle verfilmt. Er erhielt zahlreiche literarische und akademische Auszeichnungen. Marcel Reich-Ranicki verstarb 2013 in Frankfurt am Main.

Was sind Sie denn eigentlich?

Es war Ende Oktober 1958 auf einer Tagung der »Gruppe 47« in der Ortschaft Großholzleute im Allgäu. Von den hier versammelten Schriftstellern kannte ich nur wenige – kein Wunder, denn ich lebte erst seit drei Monaten wieder in dem Land, aus dem mich die deutschen Behörden im Herbst 1938 deportiert hatten. Jedenfalls fühlte ich mich bei dieser Tagung isoliert; und so war es mir nicht unrecht, daß in der Mittagspause ein jüngerer deutscher Autor, mit dem ich mich im vergangenen Frühjahr in Warschau unterhalten hatte, auf mich zukam. Noch wußte ich nicht, daß schon am nächsten Tag, mit dem ihm verliehenen Preis der »Gruppe 47«, sein steiler Aufstieg zum Weltruhm beginnen sollte.

Dieser kräftige junge Mann, selbstsicher und etwas aufmüpfig, verwickelte mich nun in ein Gespräch. Nach einem kurzen Wortwechsel bedrängte er mich plötzlich mit einer einfachen Frage. Noch niemand hatte mir, seit ich wieder in Deutschland war, diese Frage so direkt und so ungeniert gestellt. Er, Günter Grass aus Danzig, wollte nämlich von mir wissen: »Was sind Sie denn nun eigentlich – ein Pole, ein Deutscher oder wie?« Die Worte »oder wie« deuteten wohl noch auf eine dritte Möglichkeit hin. Ich antwortete rasch: »Ich bin ein halber Pole, ein halber Deutscher und ein ganzer Jude.« Grass schien überrascht, doch war er offensichtlich zufrieden, ja beinahe entzückt: »Kein Wort mehr, Sie könnten dieses schöne Bonmot nur verderben.« Auch ich fand meine spontane Äußerung ganz hübsch, aber eben nur hübsch. Denn diese arithmetische Formel war so effektvoll wie unaufrichtig: Hier stimmte kein einziges Wort. Nie war ich ein halber Pole, nie ein halber Deutscher – und ich hatte keinen Zweifel, daß ich es nie werden würde. Ich war auch nie in meinem Leben ein ganzer Jude, ich bin es auch heute nicht.

Als ich 1994 gebeten wurde, in den Münchner Kammerspielen an der Veranstaltungsreihe »Reden über das eigene Land« teilzunehmen und einen Vortrag zu halten, folgte ich zwar der Einladung, war aber, wenn auch freiwillig, in einer sonderbaren, einer heiklen Situation: Ich mußte mit dem Geständnis beginnen, daß ich gar nicht habe, worüber ich reden sollte – ich habe kein eigenes Land, keine Heimat und kein Vaterland. Ein ganz und gar heimatloser Mensch, ein richtiger vaterlandsloser Geselle war und bin ich nun wieder auch nicht. Wie ist das zu verstehen?

Meinen Eltern bereitete ihre Identität überhaupt keinen Kummer. Darüber haben sie, dessen bin ich ganz sicher, nie nachgedacht, nie nachdenken müssen. Mein Vater, David Reich, wurde in Plozk geboren, einer schönen polnischen Stadt an der Weichsel, nordwestlich von Warschau. Am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, als Plozk zu Preußen gehörte und der Mittelpunkt jener Provinz war, die man Neuostpreußen nannte, amtierte dort ein junger Regierungsrat, ein auffallend und vielseitig begabter Jurist: E.T.A. Hoffmann. Noch unlängst war er in einem erheblich größeren und interessanteren Ort als Assessor tätig gewesen – in der Stadt Posen. Da er aber dort Karikaturen verfertigt hatte, die seine Vorgesetzten für besonders boshaft hielten, wurde er strafversetzt, ja eigentlich verbannt – eben nach Plozk.

Über meine Vorfahren väterlicherseits weiß ich so gut wie nichts. Das liegt bestimmt nur an mir, denn mein Vater hätte mir ausführlich und gern Auskunft erteilt, hätte ich auch nur das geringste Interesse gezeigt. Ich weiß bloß, daß sein Vater ein erfolgreicher Kaufmann war, der es zu einigem Wohlstand gebracht hatte: Er besaß in Plozk ein stattliches Mietshaus. An der Erziehung seiner Kinder hat er nicht gespart. Eine Schwester meines Vaters wurde Zahnärztin, eine andere studierte am Warschauer Konservatorium Gesang. Sie wollte Opernsängerin werden, was ihr nicht recht gelungen ist – obwohl sie, immerhin, in Lodz als Butterfly auftreten durfte. Als sie kurz darauf heiratete, würdigten die stolzen Eltern den künstlerischen Erfolg ihrer Tochter, indem sie die Aussteuer, zumal die Bettwäsche, mit gestickten Schmetterlingen verzieren ließen.

Auch mein Vater war musikalisch, er spielte in jungen Jahren Violine, was er ziemlich bald aufgegeben haben muß, denn zu meinen Zeiten lag sein Instrument stets auf dem Schrank. Da er Kaufmann werden sollte, schickten ihn seine Eltern in die Schweiz. Dort studierte er an einer Handelshochschule, brach aber sein Studium bald ab und kehrte nach Hause zurück. Auch daraus ist also nichts geworden, wohl vor allem deshalb, weil er schon in jungen Jahren ein willensschwacher Mensch war – und es auch geblieben ist. 1906 heiratete er meine Mutter, Helene Auerbach, die Tochter eines armen Rabbiners. Bei der Hochzeitsfeier, die in einem Hotel in Posen stattfand, wurde zunächst das Brautlied aus dem »Lohengrin« intoniert und dann der Hochzeitsmarsch aus Mendelssohns »Sommernachtstraum«-Musik – dies war bei den Juden in Polen, bei den gebildeten zumindest, nicht ungewöhnlich, ja, es gehörte zum Ritual. Die Hochzeitsreise führte das junge Paar, auch das war damals üblich, nach Deutschland, nach Dresden vor allem und nach Bad Kudowa.

Hätte Günter Grass oder ein anderer meinen Vater irgendwann gefragt, was er denn eigentlich sei – er wäre verblüfft gewesen: Er sei doch, hätte er gesagt, natürlich ein Jude und sonst nichts. Ebenso hätte ganz gewiß auch meine Mutter geantwortet. In Deutschland war sie aufgewachsen, in Preußen, genauer: im Grenzgebiet zwischen Schlesien und der Provinz Posen. Nach Polen war sie nur durch die Ehe geraten.

Ihre Vorfahren väterlicherseits waren seit Jahrhunderten allesamt Rabbiner. Über einige von ihnen kann man in größeren jüdischen Nachschlagebüchern allerlei erfahren, denn sie veröffentlichten wissenschaftliche Werke, die zu ihrer Zeit offenbar sehr geschätzt wurden. Sie beschäftig-ten sich weniger mit theologischen als mit juristischen Fragen – was übrigens bei den Juden gang und gäbe war: Die Rabbiner fungierten in früheren Zeiten keineswegs nur als Geistliche und Lehrer, sondern zugleich auch als Richter.

Obwohl von den fünf Brüdern meiner Mutter nur der älteste Rabbiner wurde – er versah sein Amt in Elbing, dann in Göttingen und schließlich, bis zu seiner Auswanderung unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg, in Stuttgart –, kann man doch sagen, daß sie alle, emanzipiert und assimiliert, auf ihre Weise an der Familientradition festgehalten haben. Denn drei von ihnen wurden Rechtsanwälte, ein vierter Patentanwalt. Freilich war ihnen das Religiöse, wenn man von dem Ältesten, dem Rabbiner, absieht, beinahe gleichgültig geworden.

Und meine Mutter? Auch sie wollte von Religion nichts wissen, an Jüdischem war sie nur noch wenig interessiert. Trotz ihrer Herkunft? Nein, wohl eher wegen ihr. Ich glaube, daß sie mit der unmißverständlichen Abwendung von der geistigen Welt ihrer Jugend still und sanft gegen das rückständige Elternhaus protestierte. Das Polnische wiederum interessierte sie überhaupt nicht. Wenn ich ihr am 28. August zu ihrem Geburtstag gratulierte, wiederholte sie alljährlich die Frage, ob ich denn wisse, wer heute außerdem noch Geburtstag habe. Daß sie am selben Tag wie Goethe geboren worden war, wollte sie, vermute ich, als Symbol verstehen. In Gesprächen mit mir zitierte sie die Klassiker. Wenn ich mit dem Essen unzufrieden war, bekam ich zu hören:

Kann ich Armeen aus der Erde stampfen?

Wächst mir ein Leutnant in der flachen Hand?

Als ich später die »Jungfrau von Orleans« las, sah ich zu meiner Verwunderung, daß bei Schiller durchaus kein Leutnant in der flachen Hand wuchs, sondern ein Kornfeld. Wie auch immer: Ihr Zitatenschatz stammte aus der deutschen Dichtung, jener zumal, die man im ausgehen-den neunzehnten Jahrhundert in der Schule behandelte – und das waren vor allem Goethe und Schiller, Heine und Uhland.

Mein Vater hingegen war und blieb dem Judentum eng verbunden. Hat er an Gott geglaubt? Ich weiß es nicht, darüber sprach man nie. Aber wahrscheinlich war die Existenz Gottes für ihn so selbstverständlich wie die Luft zum Atmen. An den hohen Feiertagen und am Sabbat ging er in die Synagoge, auch später, als wir schon in Berlin lebten. Doch war dies nicht unbedingt ein religiöser Akt. Für die Juden ist die Synagoge nicht nur ein Gotteshaus, sondern auch ein geselliger Ort. Dort trifft man sich, um vielleicht gemeinsam mit Gott, aber jedenfalls mit Bekannten und Gleichgesinnten zu sprechen. Kurz: Die Synagoge spielt auch die Rolle eines Klubs.

Nicht die Religion hat das Leben meines Vaters geprägt, wohl aber die Tradition. Früh schon hat ihn, wie zahllose andere polnische Juden seiner Generation, der Zionismus tief beeindruckt. Sbolz erzählte er, daß er am dritten Zionistischen Weltkongreß in Basel teilgenommen habe. Doch war das schon lange her, im Jahre 1905. Von einem späteren zionistischen Engagement meines Vaters oder von Aktivitäten im Rahmen einer Organisation, welcher Art auch immer, habe ich nie gehört, es hat sie wohl nicht gegeben. Unternehmungsgeist war nicht seine Sache.

Anders als mein Vater, der mehrere Sprachen beherrschte – Polnisch und Russisch, Jiddisch und, wie beinahe jeder gebildete Jude in Polen, natürlich auch Deutsch –, war meine Mutter nicht sprachgewandt: Bis zum Ende ihres Lebens, bis zum Tag, an dem man sie in Treblinka vergaste, sprach sie zwar ein makelloses, ein besonders schönes Deutsch, aber ihr Polnisch war, obwohl sie in diesem Land Jahrzehnte gewohnt hatte, fehlerhaft und eher dürftig. Jiddisch konnte sie nicht; und wenn sie es doch zu sprechen versuchte – etwa beim Einkauf auf dem Marktplatz in Warschau –, bekam sie von den nachsichtig lächelnden jüdischen Verkäufern zu hören:...

| Erscheint lt. Verlag | 23.9.2013 |

|---|---|

| Verlagsort | München |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| Schlagworte | 2. Weltkrieg • Autobiographie • Deutsch-Jüdische Geschichte • eBooks • Kindheit • Marcel Reich-Ranicki • Marcel Reich-Ranicki, Autobiographie, deutsch-jüdische Geschichte, Nationalsozialismus, 2. Weltkrieg, Kindheit • Nationalsozialismus |

| ISBN-10 | 3-641-13550-8 / 3641135508 |

| ISBN-13 | 978-3-641-13550-8 / 9783641135508 |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 1,6 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich