TEXT + KRITIK 248 - Maxim Biller (eBook)

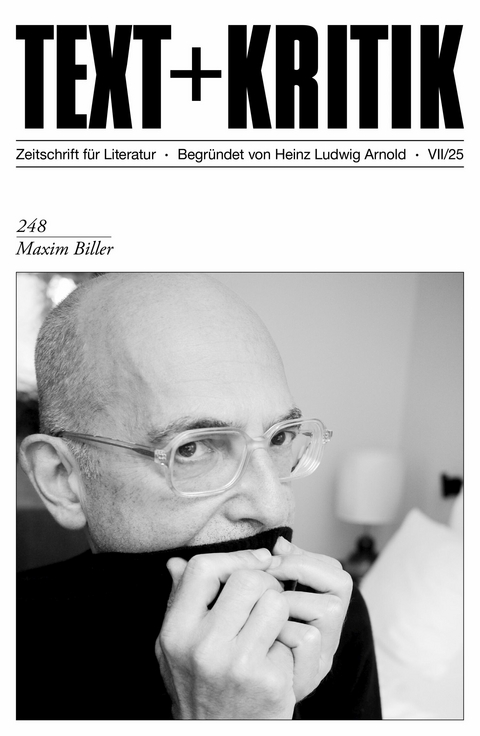

112 Seiten

edition text + kritik (Verlag)

978-3-68930-096-8 (ISBN)

Erika Thomalla ist Professorin für Buchwissenschaft/Digitale Buchkultur am Zentrum für Buchwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Erika Thomalla ist Professorin für Buchwissenschaft/Digitale Buchkultur am Zentrum für Buchwissenschaft der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Erika Thomalla

Der fragende Erzähler. Maxim Billers Poetik.

Einblicke in den Vorlass

Claudius Seidl

Maxim Billers Witz

Hendrikje J. Schauer

"Wenn ich einmal reich und tot bin".

Maxim Biller und die Literaturkritik 1990

Eckhard Schumacher

Kritik und Krise.

Gegenwartsliteraturgeschichtsschreibung mit Maxim Biller

Annika Hildebrandt

Eigene Lieder.

Maxim Billers andere Popästhetik zwischen Songs und Selbstporträt

Philipp Tingler

Schwankende Psychen oder Wichtig und sinnlos.

Zu Maxim Billers Verortung in der jüngeren Geistesgeschichte

Martina Wagner-Egelhaaf

Leben/Schreiben im Post-Holocaust.

Maxim Billers "Biografie"

Ulf Poschardt

Eigentlich ist die Sache ganz einfach

Florian Glück

Maxim Billers Jahre mit Rainald Goetz.

Eine Schriftstellerbeziehung im Kontext

Mara Delius

Versuch über den Ruhestörer oder

Warum Maxim Biller kein deutscher Kritiker sein darf

Bibliografie

Notizen

Claudius Seidl

Maxim Billers Witz

Dem Schriftsteller Maxim Biller zu unterstellen, er habe Humor, wäre ein Missverständnis, ja fast schon eine unverschämte Fehldeutung seiner Prosa. Und dem Publizisten, Kolumnisten, Essayisten Biller möchte man geradezu eine profunde, sich ihrer selbst bewusste und gelegentlich auch aggressive Humorlosigkeit bescheinigen. Humor, so wie man ihn, im deutschen Alltag wie beim Schreiben und der Lektüre literarischer Texte, versteht, wäre ja die Bereitschaft, sich gegen Zumutungen nicht zu wehren, sondern mit einem Lächeln darüber hinwegzusehen; Humor wäre die Praxis, im Gegenüber, und wäre es der Schrecklichste und Gemeinste von allen, nicht den Gegner zu sehen, der widerlegt werden muss, sondern den Menschen, der halt Fehler macht, wie wir alle – und demnächst werden wir alle gemeinsam darüber lachen. Wir sind ja alle keine Engel. Humor, in seiner allerdeutschesten Form, ist der Streich, den die Schüler einem Lehrer spielen, gegen den zu wehren sie sich nicht trauen; und hinterher will es keiner gewesen sein. Humor ist, wenn man trotzdem lacht, und wer bestimmt nicht mitlacht, ist Maxim Biller. Humor ist, wenn nichts geklärt ist, alles verdrängt und vergessen, und alle lachen darüber, weil man ja eh nichts machen kann. Humor zu haben und zu zeigen, würde für Maxim Biller heißen: vor den deutschen Verhältnissen zu kapitulieren.

Man könnte jetzt einwenden, ja, das ist eben der deutsche Humor – aber der jüdische Humor ist doch ganz anders, tiefer, melancholischer, literarischer, böser. Und dass man sich zu erinnern glaubt, irgendwo, die Stelle fällt einem vielleicht nur nicht ein, einen jüdischen Witz oder zumindest eine Anspielung auf so einen Witz auch schon in Maxim Billers Prosa gelesen zu haben. Kann man die »Moralischen Geschichten« (die als Kolumne mehr als 15 Jahre lang im Feuilleton der »Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung« erschienen) nicht auch als literarisierte und aufs Kolumnenformat von dreieinhalbtausend Zeichen erweiterte Variante des jüdischen Witzes deuten?

Nein, kann man leider nicht – was nicht nur am jüdischen Witz, dem jüdischen Humor, sondern vor allem an deren Rezeption durch ein deutsches Publikum im Deutschland der Nachkriegszeit liegt. Streng genommen müsste man aus dieser Rezeption den Schluss ziehen, dass ein jüdischer Witz noch so gut, böse, doppeldeutig, melancholisch sein kann – den Deutschen sollte man so einen Witz lieber nicht erzählen.

Denn das ist ja die, schon in der Nachkriegszeit formulierte und immer noch gültige Kritik des deutschen Lachens über jüdische Witze: dass, weil niemand die tatsächlichen oder nur ihr zugeschriebenen Eigenarten der jüdischen Kultur so böse und präzise benennen kann wie die Juden selbst, die Deutschen hier all ihre Judenklischees bestätigt sehen; nur dass sie jetzt eben ein positives Vorzeichen setzen, wo gerade eben noch ein negatives war. Und dass, wenn schon die Juden über Juden lachen, man als Deutscher doch auch wird lachen dürfen über sie.

So ging es Ephraim Kishon, der, trotz eines gewissen Hangs zur Harmlosigkeit, kein übler satirischer Schriftsteller war – aber nur in Deutschland war er weltberühmt und fast so beliebt und bewundert wie ein Popstar mit seinen Geschichten aus dem alltäglichen Leben in Israel. Er bewies, dass es diesen Alltag gab, nach all dem, was Deutsche den Juden angetan hatten. Und er erzählte von Juden, die so lebten, wie es dem deutschen Publikum am liebsten war: weit weg von Deutschland, wo sie nur genervt und gestört hätten. So verschafften Kishons Geschichten einem deutschen Publikum richtig gute Laune. Und gönnten den Lesern die angenehme Illusion, sich als Judenfreunde, ja als Judenversteher zu betrachten. Letztlich haben wir doch alle sehr ähnliche Sorgen.

In Maxim Billers Büchern stößt man immer wieder auf die Spuren des Schriftstellers Gabriel Laub; in dem Memoir »Der gebrauchte Jude« ist Laub einfach Laub, in anderen Büchern glaubt man Züge Laubs in fiktionalen Figuren wiederzuerkennen – jedenfalls dann, wenn man, wie der Verfasser dieses Versuchs hier, das Glück gehabt hat, da draußen, jenseits der Bücher, also zum Beispiel in der Küche der Wohnung der Familie Biller in der Hamburger Bieberstraße, diesem Mann wirklich begegnet zu sein, wie er dort saß und eine sehr gebildete, gewissermaßen mitteleuropäische Müdigkeit ausstrahlte, traurige jüdische Witze erzählte. Und gelegentlich nichtjüdische Besucher fragte, ob sie denn auch einen Witz kennten. Und sich den auch zu erzählen trauten. Laub, in der Nähe von Krakau geboren, war mit seinen Eltern vor den Deutschen in die Sowjetunion geflohen, von den Sowjets bis fast an den Ural zwangsverschickt worden. Nach dem Krieg und seiner Rückkehr hatte er es nur ein halbes Jahr in Polen ausgehalten, war dann nach Prag gegangen, hatte dort als Journalist und satirischer Schriftsteller gearbeitet und das Glück gehabt, dass Friedrich Torberg seine Bücher ins Deutsche übersetzte. Und nach dem Prager Frühling ging Laub nach Hamburg, war einige Jahre geradezu in Mode; seine Essays wurden in der »Zeit« der »Welt« und auch zwischen zwei Buchdeckeln gedruckt; seine Aphorismen wurden zitiert, sein Geistreichtum allseits gelobt. Und irgendwann, ohne dass es einen manifesten Anlass dafür gegeben hätte, ist Laub dann aus der Mode gekommen mitsamt seinem mitteleuropäischen Habitus, seinen Prager Manieren, seiner von amerikanischen Modernismen unberührten Sprache, seinen milden Weisheiten und seinen jüdischen Pointen. Er konnte schauen, wer ihm noch einen Auftrag gab, er war, was im gleichnamigen Memoir Maxim Biller von sich selbst behauptet: ein gebrauchter Jude. Man spürt, wenn er selbst oder einer seiner literarischen Doubles in Billers Prosa auftauchen, dass der Autor große Sympathien hat für diesen Mann. Aber dass er die Zeit, in der Laubs jüdischer Humor ein Versöhnungsangebot an die Deutschen war, auf keinen Fall wiederhaben wollte. Was nicht nur daran liegt, dass es einem die Deutschen ohnehin nicht danken; daran liegt es aber auch. Gabriel Laub hatte sich den Deutschen ausgeliefert.

Dass Maxim Biller auf jeden Fall Witz und Komik haben musste, allerdings ohne die bei den Deutschen so beliebte Milde und Versöhnlichkeit, das merkte man, als Biller jung war und seine Bücher in den deutschen Kanon noch nicht hereingelassen wurden, am deutlichsten seinen Gegnern an, den öffentlichen Lesern, den Rezensenten, Kommentatoren, die damals die ablehnende Grundhaltung der Biller-Kritik formulierten und bestimmten. Ein, zwei freundliche Besprechungen gab es zu jedem Buch, der Rest war aber nicht nur Tadel, sondern Ablehnung, Zurückweisung, Empörung. Trivial, obszön, unernst, zynisch, geschmacklos. Es waren keine Verrisse, es war der unbedingte Wille, diesem Autor, falls er glaubte, schon einen Fuß in der Tür zur deutschen Gegenwartsliteratur zu haben, diese Tür mit maximaler Wucht entgegenzudrücken. Es ging darum, diesem Mann zu sagen, dass er nicht dazugehörte, nicht dazugehören durfte, niemals dazugehören würde. Es war schlimm genug, dass er in dem Magazin »Tempo« eine Kolumne mit dem schmutzigen Titel »100 Zeilen Hass« schrieb und schon in der zweiten Folge dieser Kolumne den Redakteuren der »Zeit« empfohlen hatte, die Herausgeberin (oder war sie Chefredakteurin?) Marion Gräfin Dönhoff endlich zu stürzen, so wie es die Tunesier kurz zuvor mit ihrem greisen Herrscher Habib Bourguiba getan hatten. Eine Kolumne, die ungeheuerlich und unverzeihlich war. Dönhoff, Inbegriff der staatstragenden, hochseriösen und mit der Regierung im schönsten Einvernehmen handelnden Presse. Und so ein Judenbengel, der es wagt, diese Frau zu verhöhnen.

Es war also schlimm genug, dass es diese Kolumne gab. Ihr Autor sollte sich nicht auch noch als Schriftsteller aufspielen. Wenn einer so über die Gräfin Dönhoff schrieb, dann war ihm anscheinend gar nichts heilig.

In diesen Reaktionen und Reflexen (die hier, weil der Autor alt genug ist, dabei gewesen zu sein, aus dem Gedächtnis referiert werden; wer es ganz genau wissen will, findet die Belege in den Archiven aller großen Feuilletons) werden zwei Phänomene deutlich sichtbar. Das eine ist die erstaunliche Kontinuität einer literarischen Judenfeindschaft und Witzlosigkeit, jenes Ressentiments einer deutschen Germanistik und Kritik, das im 19. Jahrhundert zum Beispiel Heinrich Heine und Ludwig Börne aus der deutschen Literatur ausschließen wollte, zum Teil mit sehr ähnlichen, wenn auch etwas pompöser und pathetischer formulierten Begründungen: »[…] der ätzende Hohn und die Sprachverderbnis, die Gleichgültigkeit gegen die Größe der vaterländischen Geschichte – alles war jüdisch in dieser Bewegung.« So beschrieb Heinrich von Treitschke das Junge Deutschland. Dass damals der »zersetzende jüdische Witz« hineingekommen sei in die deutsche Literatur, wo er aber nicht hingehöre, weshalb er zu entfernen sei: Das war eine geläufige Haltung. Und in einem Essay »Über die Umtriebe des Ewigen Juden unter dem Namen Börne, Heine, Saphir u. a.« bescheinigte der Germanist Heinrich von Hagen den Juden in der deutschen Literatur »freche Gotteslästerung«, die »Beschönigung der Zügellosigkeit, Unzucht und Lüge« und, natürlich möchte man sagen, »boshaften, alles berechnenden und verneinenden Witz« sowie die »Besudelung aller heiligen und verehrten Worte und Namen«.

Im Jahr 1990, in Ulrich Greiners Besprechung von »Wenn ich einmal reich und tot bin« in der »Zeit« las sich das dann so: »Da flackern die Pointen, da zucken schräg ganz heiße Szenen, und die Figuren treten auf wie Strichmännchen. Psychologie und...

| Erscheint lt. Verlag | 21.7.2025 |

|---|---|

| Verlagsort | München |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft |

| Schlagworte | Biller Maxim • Familiengeschichten • jüdische Erzähltraditionen • Kolumnist • Mama Odessa • Marbacher Literaturarchiv • Moralische Geschichten |

| ISBN-10 | 3-68930-096-7 / 3689300967 |

| ISBN-13 | 978-3-68930-096-8 / 9783689300968 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich