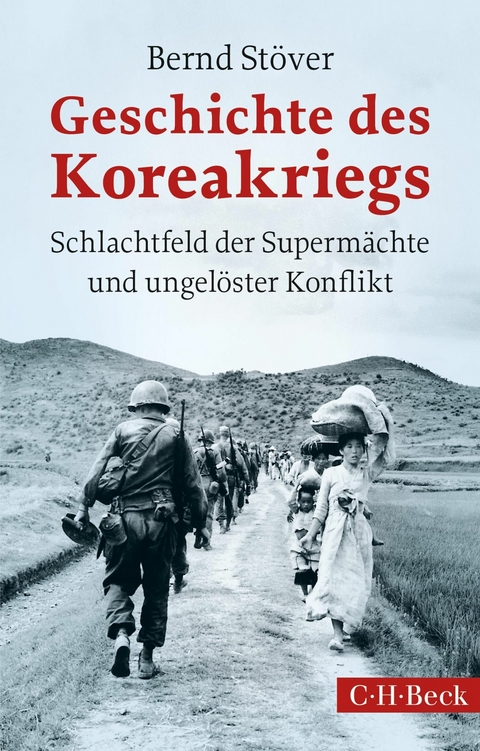

Geschichte des Koreakriegs (eBook)

271 Seiten

C.H.Beck (Verlag)

978-3-406-77767-7 (ISBN)

Bernd Stöver, geb. 1961, lehrt nach Stationen in Bielefeld und Washington D. C. als Professor Neuere Geschichte an der Universität Potsdam.

Einleitung:

Der erste heiße Krieg des

Kalten Krieges

Der Koreakrieg wird bis heute vielfach als der «vergessene Krieg» verstanden und beschrieben. Dies verwundert, denn bereits ein Blick ins Internet zeigt, dass seit seinem Beginn am 25. Juni 1950 Tausende von Büchern und Artikeln und Hunderte Filme über ihn erschienen sind.[1] Schaut man sich allerdings an, woher der Begriff stammt, wird klar, wie er eigentlich zu verstehen ist. Von Anfang an war er – vor allem in den USA – ein politisches Statement, das in der Literatur selbst von Historikern bis heute fortgeschrieben wird. Entstanden aus der Diskussion nach dem für die Amerikaner so unbefriedigenden Ende des Vietnamkriegs, für den man bereits 1982, nur knapp neun Jahre später, einen offiziellen Erinnerungsort schuf, war das Schlagwort «vergessen» der Kampfruf der amerikanischen Veteranen des Koreakriegs: Sie forderten angesichts der feierlichen Eröffnung des «Vietnam Veterans Memorial» nun auch einen eigenen Gedenkort für «ihren Krieg». Aus koreanischer Sicht war es schon damals angemessener, von einem unbeendeten Krieg zu sprechen, da das Kriegsende 1953 nur der Auftakt zu einer kontinuierlichen Serie von kleineren Gefechten, Sabotageakten und Bedrohungen war, die bis heute anhält.[2]

Unbestritten ist allerdings, dass der Koreakrieg in der Weltöffentlichkeit bis heute – vor allem, wenn man ihn mit den beiden Weltkriegen und dem Vietnamkrieg vergleicht, – tatsächlich weit weniger bekannt ist. Allerdings ist er innerhalb der Gruppe von weit über einhundert sogenannten Kleinen Kriegen innerhalb des großen Kalten Krieges zwischen 1947 und 1991 einer der besser bekannten, insbesondere im Vergleich zu den wirklich vergessenen Kleinen Kriegen in Afrika, Asien oder Lateinamerika, wenngleich nicht alle seine Einzelheiten die Öffentlichkeit bislang erreicht haben.[3] Insbesondere die Tatsache, dass der Koreakrieg neben der militärischen Konfrontation, an der schließlich 22 westliche und vier dem Ostblock zugehörige Staaten beteiligt waren, zu einem Bürgerkrieg wurde, in dem Nachbarn gegen Nachbarn kämpften und auch alte Rechnungen beglichen wurden, ist außerhalb Koreas weitgehend ignoriert worden.[4]

Heiße «Kleine Kriege» im Kalten Krieg waren begrenzt gehaltene konventionelle Kriege unterhalb der Atomschwelle (Limited Wars) und in vielen Fällen – so auch in Korea – das Ergebnis des Zerfalls des amerikanisch-sowjetischen Bündnisses im Zweiten Weltkrieg und der Unfähigkeit der beiden großen Siegermächte, sich auf eine Nachkriegsordnung zu einigen.[5] Dahinter stand der Versuch zu verhindern, dass bestimmte noch nicht für eine Seite entschiedene Gebiete in die Hände des Gegners fielen. Dies betraf zunächst in fast allen Fällen Entwicklungsländer, die noch im Kolonialstatus waren oder versuchten, sich daraus zu befreien. Es ist daher kein Zufall, dass erstaunlich viele der Kleinen Kriege in die Phase der Dekolonisierung zwischen 1945 und 1975 fielen.[6] Neben der Sicherung von Ressourcen und der Mobilisierung für die als unvermeidbar angesehene kommende Auseinandersetzung erschien diese Sicherung von geographischen Räumen als eine der wichtigsten Aufgaben. «Klein» im Sinne von begrenzt waren die Kleinen Kriege nur aus der Perspektive ihrer Alternative: des Nuklearkriegs, zu dem beide Seiten seit dem Ende der 1940er Jahre immer mehr in der Lage waren. Extrem blutig waren sie fast alle. Der Koreakrieg kostete nach verschiedenen Schätzungen rund 4,5 Millionen Menschen das Leben, davon fast ein Drittel Zivilisten.[7]

Als Hitlers Tod am 30. April 1945 das 1941 geschmiedete «unnatürliche Bündnis» zwischen Washington und Moskau endgültig sprengte, nachdem es spätestens seit 1943 zu ständigen Reibereien gekommen war, hatte sich Ostasien bereits als zukünftiger Konfliktherd der ehemaligen Bündnispartner herausgebildet. Bis dahin waren die Spannungen mit großem diplomatischem Einsatz immer wieder notdürftig entschärft worden. Der Wille, das Bündnis über alle Streitigkeiten bis zum Sieg zu erhalten, zeigte sich nicht zuletzt während der Kriegskonferenzen. Auf der Liste der Gegner blieb Deutschland zunächst an erster Stelle, auch als das erfolgreiche japanische Ausgreifen im ostasiatisch-pazifischen Raum seit Dezember 1941 die dortige amerikanische Position und dann das Britische Empire ernsthaft bedrohte. Erst mit dem Kriegsende in Europa prallten auch dort die Interessen sichtbar aufeinander.

In der Kriegsführung konnten sich die Briten und Amerikaner am 30. September 1943 in der sogenannten Deklaration von Moskau mit dem sowjetischen Diktator Stalin auf das wichtigste gemeinsame Ziel einigen, nämlich die Achsenmächte zur bedingungslosen Kapitulation zu zwingen. Als zwei Monate später Stalin während der Konferenz von Teheran (28.11.–1.12.1943) zum ersten Mal persönlich mit US-Präsident Roosevelt zusammentraf, wurde ihm auch die Eröffnung einer «Zweiten Front» für den Mai 1944 zugesagt, auf die er angesichts des deutschen Vormarschs in der Sowjetunion schon monatelang gedrungen hatte. Der Diktator stimmte im Gegenzug zu, etwa drei Monate nach dem Kriegsende in Europa in den Krieg gegen Japan einzutreten, von dem die USA zunehmenden fanatischen Widerstand erwarteten. Ihnen schien es damals sogar möglich, dass die Japaner selbst dann ihren Widerstand fortsetzen könnten, wenn ihre Hauptinseln bereits besetzt wären. Auf diese Weise, so glaubte man in Washington damals, könne der Krieg dort sogar noch bis 1949 andauern.

Während des Treffens in Jalta im Februar 1945 wurde deshalb ein großzügiges Paket für den sowjetischen Einsatz in Ostasien geschnürt. Die UdSSR sollte für ihr Engagement die 1905 vom zaristischen Russland an Japan verlorenen Gebiete zurückerhalten: die Kurilen und den Süden von Sachalin. Zusätzlich wurde Stalin die Kontrolle der Mongolischen Volksrepublik sowie von Teilen der Mandschurei und von Korea zugestanden, und nicht zuletzt sollte auch der Hafen von Port Arthur (Dalian, Ta-lien, Lǚshùnkou) wieder von der Sowjetunion als Flottenstützpunkt genutzt werden dürfen.

Die Kompromissbereitschaft ging sogar so weit, dass die USA es vermieden, die strikt antikommunistische chinesische Kuo-mintang-Regierung (KMT) und ihren Führer Chiang Kai-schek darüber zu informieren. Als die KMT die Jalta-Abmachungen dann ablehnte, wurde Chiang nicht nur zur Zustimmung gedrängt, sondern darüber hinaus sogar veranlasst, einen offiziellen Freundschafts- und Bündnisvertrag mit Stalin abzuschließen. Der Pakt wurde am 14. August 1945, knapp eine Woche nach dem sowjetischen Eintritt in den Krieg gegen Japan, unterzeichnet.[8] Auch er berücksichtigte damals noch vollständig die sowjetischen Wünsche, obwohl bereits klar war, dass die Westmächte Stalins Hilfe gar nicht mehr in Anspruch nehmen wollten. Ob die hier von Stalin unterzeichnete Verpflichtung, sich nicht in die inneren Angelegenheiten Chinas einzumischen, zu diesem Zeitpunkt überhaupt das Papier wert war, wurde nicht mehr diskutiert. Es war allerdings allen klar, dass Moskau im Chinesischen Bürgerkrieg die kommunistischen Truppen Mao Tse-tungs in ihrem Kampf gegen die KMT bereits seit Jahren unterstützte.

Stalin stellte im Sommer 1945 für den Krieg mit Japan rund 1,5 Millionen Soldaten zur Verfügung und rückte am 8. August 1945 – zwei Tage nach dem Abwurf der ersten amerikanischen Atombombe auf Japan – zunächst in der japanisch besetzten Mandschurei, dann auch im Norden des von den Japanern annektierten Korea ein. Gleichzeitig übernahm die Sowjetunion auch wieder die nach dem Krieg von 1905 an Tokio abgetretene Insel Sachalin sowie die seit 1875 aus russischem in japanischen Besitz übergegangenen Teile des Kurilenarchipels.

Die Kapitulation der Japaner nach dem Einsatz der nächsten Atombombe am 9. August 1945 veränderte die Bedingungen dann völlig. Tokio akzeptierte am 14. August die auf der Potsdamer Konferenz von den Siegermächten abgegebene «Potsdamer Erklärung» und stellte zwei Tage später alle Kampfhandlungen ein. Damit entfielen für die USA auch die letzten Gründe für den sowjetischen Beistand auf dem ostasiatischen Festland und erst recht bei der Besetzung Japans, was Washington die Sowjets auch spüren ließ. «Ich muss sagen», hieß es daraufhin in einem kurzen, wütenden Schreiben Stalins an US-Präsident Truman, «dass ich und meine Kollegen nicht erwartet hatten, dass Ihre Antwort so aussehen würde». So behandele man allenfalls Besiegte. Den von den USA gewünschten Stützpunkt auf den Kurilen werde man unter diesen Voraussetzungen jedenfalls nicht mehr zur Verfügung stellen.[9]

Im machtpolitischen Vakuum nach der japanischen Niederlage war es nun in Ostasien das geopolitisch überaus wichtige China, in dem sich der Wettlauf zwischen Amerikanern und Sowjets zunächst entfaltete. Das Land war zwar nach der japanischen Besetzung verarmt und zerstört, ging aber fast ohne Atempause 1945 wieder in den bereits in den dreißiger Jahren tobenden Bürgerkrieg über. Strategisch befanden sich die von Moskau unterstützten Kommunisten um Mao Tse-tung deutlich im Vorteil, da sie während der japanischen...

| Erscheint lt. Verlag | 1.8.2021 |

|---|---|

| Reihe/Serie | Beck Paperback | Beck Paperback |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |

| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |

| Schlagworte | 20. Jahrhundert • Asien • China • Geschichte • Korea • Krieg • Militär • Nordkorea • Politik • Sowjetunion • Südkorea • UNO • USA |

| ISBN-10 | 3-406-77767-8 / 3406777678 |

| ISBN-13 | 978-3-406-77767-7 / 9783406777677 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich