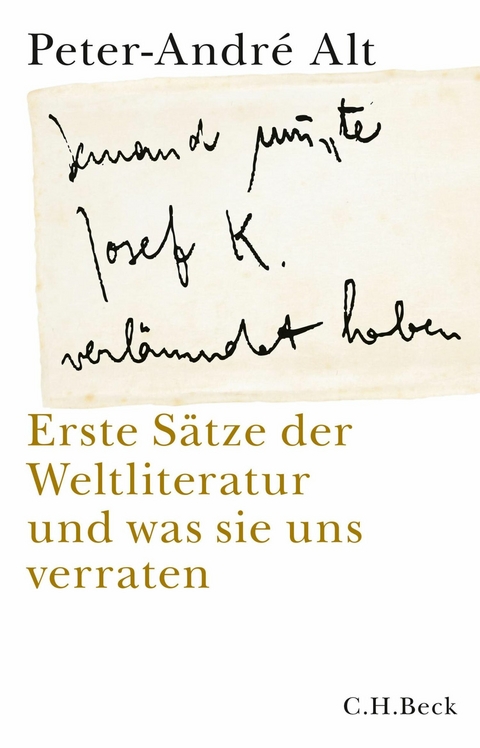

'Jemand musste Josef K. verleumdet haben …' (eBook)

262 Seiten

C.H.Beck (Verlag)

978-3-406-75005-2 (ISBN)

'Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen.' 'Jemand musste Josef K. verleumdet haben...' Manche erste Sätze der Weltliteratur sind so berühmt geworden, dass man sie kennt, auch wenn man das Werk nie gelesen hat. Die Anfänge von Romanen und Erzählungen gewinnen uns, indem sie überraschen oder überwältigen, schmeicheln, erschrecken, verlocken oder erregen. Sie können Spannung erzeugen, Stimmungen hervorrufen, die Protagonisten zum Leben erwecken oder ihre Leser an Ort und Zeit des Geschehens entführen. In vielstimmigen Tonlagen - ironisch, pathetisch, bekenntnishaft oder dunkel - leiten sie in die folgende Geschichte ein.

Peter-André Alts funkelnd-luzider Essay über die Poesie des Anfangs zeigt das an 249 Beispielen von Homer bis Peter Handke, von Tolstoi bis Paul Auster. Sein Buch bietet Literaturgeschichte in a nutshell und ist selbst eine große Verführung zum Lesen.

Peter-André Alt ist Professor für Neuere deutsche Literaturwissenschaft an der Freien Universität Berlin, die er von 2010 bis 2018 als Präsident leitete. Seit 2018 ist er Präsident der Hochschulrektorenkonferenz.

1

Von der Schwierigkeit, mit dem Erzählen zu beginnen

«Schreib den ersten Satz so,

dass der Leser

unbedingt auch den zweiten

lesen will.»

William Faulkner

Am Beginn jeder Erzählung steht ein Verführungsversuch. Scheinbar aus dem Nichts kommt ein Satz, der seine Leser gewinnen und verstricken soll. Er möchte sie festhalten und jenen Bann erzeugen, der zur Lektüre zwingt; er will Leser bezaubern, damit sie dem, was folgt, ihre Zeit opfern. Der erste Satz ist der wichtigste des ganzen literarischen Textes. Ohne ihn gerät nichts in Gang, und daher gehorcht er einem mächtigen Imperativ. Versagt er, so war die gesamte Anstrengung vergebens, da die Geschichte, die nach ihm kommt, nicht gelesen wird.

Denn ein echter Anfang ist der erste Satz für den Leser nur, sofern er bei der Lektüre bleibt. Legt er den Text zur Seite, weil ihn der erste Satz nicht erreicht, dann ist der Beginn eben kein Anfang, sondern ein leeres Versprechen. Deshalb formuliert ein erster Satz das lockende Angebot, den Pakt mit dem Buch zu schließen. Dieser Pakt verlangt den Lesern etwas ab, denn sie sollen sich dem Text ausliefern, ihm Zeit schenken und ihr Leben mit ihm teilen. Im Gegenzug dürfen sie Spannung, Unterhaltung, Ablenkung, Gefühlswendungen, kleine Fluchten und große Abenteuer, Zerstreuung und Belehrung erwarten. Mit dem ersten Satz entscheidet sich, ob ein solches Bündnis geschlossen wird oder nicht. Wer den zweiten, dritten und vierten Satz liest, ist schon ein Stück weit in die innere Zone des Textes eingedrungen. Auch dort kann er sich noch zurückziehen, aber die Wahrscheinlichkeit wächst, dass er sich preisgibt und seine Zeit dem Lesen opfert. Wenn es dazu kommt, dann hat der Anfang als jene Verführung gewirkt, ohne die es keine Lektüre gibt.

Nicht nur der Leser steht im ersten Satz auf dem Spiel, sondern auch der Text selbst. Erste Sätze bilden die Grundlage des Erzählens. Ohne sie findet keine Geschichte statt, ohne sie kommt keine Fiktion zustande. Das Entwickeln und Herauswickeln der Erzählung, die plötzliche Explosion, das heftige oder zögerliche Beginnen, der ironische oder umständliche Einstieg ermöglichen das nachfolgende Geschehen. Stéphane Mallarmé, der selbst kein Epiker war, wusste das sehr genau: «(…) die Herstellung des Buches, in seiner Gesamtheit, die aufblühen wird, beginnt schon beim ersten Satz.»[1] Der Anfang ist der Ursprung, aus dem das Ganze hervorgeht. Dieser Akt des ‹Hervorgehens› gelingt aber bloß unter der Voraussetzung, dass der Leser mitspielt. Das Ganze entsteht nur, sofern einer es zum Gegenstand seiner Lektüre macht. Das Erzählte ist mithin doppelt abhängig vom ersten Satz. Als Geschichte funktioniert es einzig, wenn es einen Anfang gibt. Und als Gegenstand der Lektüre darf es sich allein dann entfalten, wenn dem Lesen des ersten Satzes eine weitere Vertiefung folgt. Ein literarisches Werk existiert materiell auch ohne die Lektüre, aber es wird wirksam bloß im Akt des Lesens.[2] Die poetische Form gewinnt ihr Eigenleben durch das, was Roman Ingarden die «Konkretisation» im Prozess ihrer Erfassung genannt hat.[3] Zur wahren Existenz kommt ein Text nur über die Rezeption. Ein Buch, das keine Neugierde erweckt, landet im Regal, im Magazin oder im Keller – schlimmstenfalls wird es eingestampft. Allein wer Lektürelust weckt, kann darauf rechnen, dass seine Texte bleiben; der Pakt mit dem Publikum ist die Bedingung für das Leben des Buchs. Der amerikanische Romancier William Faulkner formuliert dazu lapidar: «Schreib den ersten Satz so, dass der Leser unbedingt auch den zweiten lesen will.»[4]

Angefangen wird jedoch nie am Nullpunkt, sondern in einem Netzwerk von Vorüberlegungen. Wer sich auf das Schreiben eines Romans oder einer Erzählung einlässt, bewegt sich immer schon in einem Geflecht aus Leseerinnerungen und literarischen Eindrücken, im Bann von früher Geschriebenem – eigenem wie fremdem. Der erzählerische Anfang ist eine Vortäuschung, weil er so tut, als sei er voraussetzungslos, und uns über seine Hintergründe und seine Vorgeschichte betrügt. Er verbirgt den Umstand, dass er nicht der absolute Ursprung ist, sondern nur dessen Simulation: Behauptung eines Anfangs mit den Mitteln der Literatur. Seine scheinbare Souveränität entspringt der Notwendigkeit, diese doppelte Struktur zu verstecken. Jede literarische Geschichte beginnt mit einer Lüge: dass es ganz einfach sei zu erzählen oder im Gegenteil unmöglich; dass man weiß, wo die wichtigen Dinge des Lebens sich finden und wie Orte, Zeit und Personen, Situationen und Stimmungen, Ereignisse und Erfahrungen zu beschreiben sind. Sie beginnt mit der Behauptung, dass das Unwahrscheinliche wirklich passiert und das Phantastische Wirklichkeit sei oder dass man sich nur an die einfache Chronologie der Tatsachen halten müsse, um zu verstehen, was geschah.

Der literarische Anfang ist also Teil einer Konzeption, in die Wirkungskalkül und Spiellust gleichermaßen eingehen können. Dennoch trägt er in sich die Angst vor dem Auftritt, die allem Ersten innewohnt. Wer auf einem leeren Blatt oder vor dem Bildschirm zu schreiben beginnt, muss aus einem Nichts ein Etwas machen. Zahlreiche Schriftsteller haben sich in diesem Sinne mit dem Problem des Erzählbeginns auseinandergesetzt. Hans Erich Nossak betonte 1962 in einem Werkstattgespräch mit Horst Bienek, ein Buch werde gelingen, «wenn man den ersten Satz hat». Er ist mehr als ein Anfang, denn er erzeugt bereits auf sekundärer Ebene das, was folgt: «Dieser erste Satz ist ein zweiter, blitzartiger Einfall. Er schreibt den Figuren die Tonart, die Stimmung oder die Atmosphäre vor, an die sie sich zu halten haben.»[5] Weil der erste Satz nicht nur einen Beginn schafft, sondern mit ihm auch eine Geschichte, die Psychologie eines Charakters oder die Merkmale einer Situation, ist er belastet vom Druck unterschiedlicher Erwartungen. Die Schwierigkeit, ihn zu finden, liegt darin, dass er Anfang und zentraler Nervenpunkt einer epischen Handlung zugleich ist.

Franz Kafka, der zeitlebens um das richtige, das magische Schreiben rang, hat das präziser als viele andere in Worte gefasst. «Anfang jeder Novelle lächerlich», vermerkt er am 19. Dezember 1914 in seinem Tagebuch. «Es erscheint hoffnungslos, daß dieser neue noch unfertige überall empfindliche Organismus in der fertigen Organisation der Welt sich wird erhalten können, die wie jede fertige Organisation danach strebt sich abzuschließen.»[6] Der Beginn birgt die Gefahr des Scheiterns, weil er im Unterschied zum schon Vollendeten wie ein fragiles Konstrukt ohne Lebenskraft anmutet. Als Schriftsteller versucht Kafka dieser Gefahr entgegenzuwirken, indem er sich über die Mühen des Anfangs betrügt. Sein Schreiben ist der fortwährende Versuch, gleitend in Erzählungen einzutreten, ohne damit ein Ziel, ein Projekt oder eine Aufgabe zu verbinden. Daher schrieb er bevorzugt in der Nacht, in einem – nicht beliebig erreichbaren – Zustand der Trance, der es ihm erlaubte, Bilder aus dem Schattenreich seines Unbewussten zu fixieren. Deshalb nutzte er sein Tagebuch als Übungsraum für Erzählanfänge, die sich aus zersplitterten Wahrnehmungs- und Erinnerungsresten, Tag- und Nachtträumen, Phantasien und Vorstellungsbildern speisen. Der erste Satz, so ahnt Kafka, gelingt nur, wenn er nicht von der Last der folgenden Geschichte erstickt wird, in die er womöglich einleitet. Er muss die Frucht eines automatischen, widerstandsfreien Schreibens sein, das über sich nichts weiß und gelöst bleibt von der Erwartung, dass aus ihm etwas folge.

Der spanische Schriftsteller Antonio Muñoz Molina hat über hundert Jahre nach Kafka angemerkt, dass der erste Satz nicht selten das Produkt einer zufälligen Eingebung sei.[7] Darin spiegele sich die im Grunde unerklärliche Eigendynamik des literarischen Arbeitsprozesses, der durch nichts gesteuert werden könne. Aus einem scheinbar beliebig hingeschriebenen Satz entstehe ein Text, dessen Handlungselemente nicht mit letzter Konsequenz vorhersehbar seien. Molina betont damit die Selbständigkeit des poetischen Schreibens, die auch Kafka vor Augen hatte, als er von der Unwahrscheinlichkeit eines geplanten Anfangs sprach. Im Bereich der Romanproduktion, so Molina, gibt es keine Gebrauchsanweisung, die umzusetzen den Erfolg des Projekts garantiert. Ein Vorhaben kann trotz akribischer Vorarbeiten scheitern, während die zufällige Inspiration einen fast automatisch wirkenden Prozess der kreativen Gestaltung auszulösen vermag.

Diese Unvorhersehbarkeit des dichterischen Schreibprozesses sucht schon Jean Paul in seinem Hesperus-Roman (1795) zu...

| Erscheint lt. Verlag | 17.2.2020 |

|---|---|

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Germanistik |

| Schlagworte | Anfang • Anfänge • Antike • Beispiele • erster Satz • Erste Sätze • Gegenwart • Homer • Literatur • Literaturgeschichte • Paul Auster • Poesie • Roman • romananfang • Tolstoi • Walter Moers • Weltliteratur |

| ISBN-10 | 3-406-75005-2 / 3406750052 |

| ISBN-13 | 978-3-406-75005-2 / 9783406750052 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich