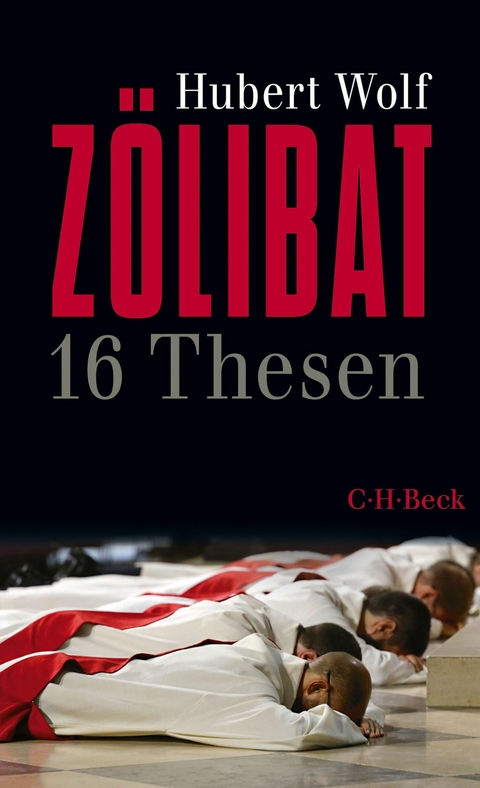

Zölibat (eBook)

190 Seiten

Verlag C.H.Beck

978-3-406-74186-9 (ISBN)

Die Ehelosigkeit der Priester wurde mit ihrer kultischen Reinheit begründet. Sie diente dem Schutz der Kirche vor Erbansprüchen legitimer Söhne und später zur Abgrenzung von den Protestanten. Noch von Johannes Paul II. wurde der Zölibat mit Verweis auf Jesus spirituell verklärt. Doch gehäufte Missbrauchsfälle lassen fragen, ob die priesterliche Ehelosigkeit immer heilsam ist. Hubert Wolf stellt die umstrittene Einrichtung rigoros auf den kirchenhistorischen Prüfstand. Er erklärt, wie es zum Zölibat kam, warum die alten Argumente nicht mehr ziehen und welche guten Gründe es heute dagegen gibt: Ausnahmen vom Zölibat haben sich bewährt, der Priestermangel könnte behoben und die Gefahr des Missbrauchs eingedämmt werden. In einem gibt Hubert Wolf den Fürsprechern des Zölibats allerdings recht: Mit seinem Wegfall könnte das klerikale System mit seiner Geringschätzung von «Laien» und Frauen insgesamt zur Disposition stehen. Und das wäre auch gut so.

Hubert Wolf ist Professor für Kirchengeschichte an der Universität Münster. Er wurde mit dem Leibnizpreis der DFG, dem Communicator-Preis und dem Gutenberg-Preis ausgezeichnet.<br>

FRONT COVER 1

TITEL 3

ZUM BUCH 2

ÜBER DEN AUTOR 2

IMPRESSUM 4

INHALT 5

1. DAS TABU IST GEFALLEN 9

2. DIE SCHWIEGERMUTTER DES PETRUS 16

3. ZÖLIBAT IST NICHT GLEICH ZÖLIBAT 26

4. VORCHRISTLICHE URSPRÜNGE 37

5. JESUS WAR KEIN STOIKER 46

6. ÖKONOMISCHE WURZELN 55

7. FLAGGE ZEIGEN IM GLAUBENSSTREIT 62

8. AUCH PRIESTER HABEN MENSCHENRECHTE 72

9. SPRUNG IN ANDERE SPHÄREN 83

10. ES GEHT AUCH OHNE ZÖLIBAT 90

11. IMMER MEHR AUSNAHMEN 100

12. NEUES ZUR SEXUALITÄT 109

13. KEIN DOGMA 115

14. GEFÄHRLICHES VERSPRECHEN 123

15. GÜTERABWÄGUNG 137

16. DAS ALTE SYSTEM IST AM ENDE 144

ANMERKUNGEN 153

ZUM NACHLESEN 177

PERSONENREGISTER 188

1.

DAS TABU IST GEFALLEN

Priestermangel und Missbrauchsvorwürfe zwingen den Vatikan, über den Zölibat zu reden.

Rom, 4. April 2014. Der Bischof der brasilianischen Diözese Xingu, Erwin Kräutler, wird von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen.[1] Beide Männer küssen sich gegenseitig Hand und Ring, wie es in Lateinamerika bei einer Begrüßung üblich ist. Die Atmosphäre ist äußerst entspannt, und der Bischof berichtet dem Papst von der Situation der indigenen Bevölkerung im Amazonasgebiet: Neunzig Prozent der Gemeinden seiner Diözese können am Sonntag nicht regelmäßig Eucharistie feiern, siebzig Prozent sogar nur drei Mal im Jahr, weil es so gut wie keine Priester gibt. Dann erzählt Kräutler Franziskus von der Einweihung einer Kapelle in einer abgelegenen Pfarrei, zu der er als Bischof eigens angereist war. Als die Tür der kleinen Kirche geöffnet wurde, war Kräutler schockiert, denn es fehlte der Altar. Er habe sofort darauf hingewiesen, dass die Feier der Eucharistie doch das Zentrum des Glaubens und katholischen Gemeindelebens sei, darauf habe ihm die Gemeindeleiterin geantwortet, das sei auch ihr klar. «Aber wir haben ja nur zwei bis drei Mal im Jahr Eucharistiefeier, … also brauchen wir keinen Altar.»[2] Für die paar Mal könne man einen Tisch hereintragen.

Bischof und Papst sind sich einig, «da läuft etwas auseinander», es kommt im Amazonasgebiet zu einer «fatalen Entwöhnung von der Eucharistie».[3] Einunddreißig Priester können unmöglich achthundert Gemeinden in einem Gebiet größer als die Bundesrepublik Deutschland betreuen. Franziskus und der Bischof erörtern Lösungsmöglichkeiten. Kräutler erinnert an den Vorschlag des südafrikanischen Bischofs Fritz Lobinger, Gemeinden ohne Priester künftig durch «Teams of Elders», eine Art Ältestenrat, kollektiv leiten zu lassen und diese Männer und Frauen «dann auch zu ordinieren, damit sie mit ihren Gemeinden auch die Eucharistie feiern können».[4] Das Thema der Viri probati – also verheirateter, in Ehe und Beruf bewährter Männer, die zu Priestern geweiht werden sollen – kommt ebenfalls zur Sprache. Die Audienz endet mit dem berühmt gewordenen Satz des Papstes, die Bischofskonferenzen sollten ihm «mutige» Vorschläge machen.[5]

Eine Privataudienz in dieser Atmosphäre und mit einer derartig offenen Aussprache über die Themen Priestermangel, Zölibat und Weihe von verheirateten Männern und Frauen wäre unter den Vorgängern von Papst Franziskus kaum möglich gewesen. Der Zölibat galt als «strahlender Edelstein» in der Krone der Kirche, der grundsätzlich nicht infrage gestellt werden durfte.[6] Gute Katholiken sprachen nicht darüber. Und im Gespräch zwischen den Hirten und dem obersten Hirten war er ohnehin kein Thema. Wer es wagte, über die Zölibatsverpflichtung für Priester auch nur zu reden, dem wurde rasch die Rechtgläubigkeit abgesprochen. Das war ein Thema für kritische Theologen,[7] für die «Kirche von unten»,[8] für «abgefallene» Priester, die ihr Amt wegen einer Frau aufgegeben hatten,[9] für Priesterfrauen,[10] für Priesterkinder[11] und nicht zuletzt für Romane und Filme.[12]

Intime Einsichten in das Sexualleben der Engel mit Priesterkragen und Soutane sind eine Garantie für Schlagzeilen, nicht nur in der Boulevardpresse. Spielfilme und Serien über Priester, die sich zwischen der Liebe zu einer Frau und der Liebe zu Gott entscheiden müssen, werden zum Kassenschlager. Die katholische Kirche würde das Problem gerne verschweigen, Tatsache ist aber, dass viele Tausende von Priestern weltweit ihr Amt wegen des Zwangszölibats aufgegeben haben. Dabei nahmen nur die wenigsten ein entwürdigendes Laisierungsverfahren auf sich. Nur durch einen solchen Prozess, eröffnet auf Diözesanebene, verhandelt von der römischen Kongregation für den Gottesdienst und die Sakramentenordnung, die ihre Empfehlung schließlich dem Papst zur offiziellen Entscheidung vorlegt, kann die Ungültigkeit der Weihe festgestellt und ein Priester in den Laienstand zurückversetzt werden.[13] Erst danach ist der laisierte Priester in der Lage, eine gültige kirchliche Ehe einzugehen.

Man rechnet damit, dass seit den 1960er-Jahren weltweit etwa zwanzig Prozent der Priester ihr Amt wegen des Zölibats aufgegeben haben. Allein in Deutschland wären demnach, wenn man von insgesamt knapp 14.000 Priestern ausgeht, mehrere Tausend betroffen. Offizielle Zahlen liegen bezeichnenderweise nicht vor.[14] Der Priesternachwuchs geht seit Jahrzehnten massiv zurück, die Priesterseminare sterben regelrecht aus, manche Diözesen hatten sogar mehrere Jahre in Folge keine einzige Priesterweihe. Theologiestudenten geben als Grund, warum sie nicht ins Priesterseminar eintreten, häufig den Zölibat an.[15] Die pastorale Situation hat sich unterdessen drastisch verschlechtert, immer mehr Pfarreien haben keinen eigenen Pfarrer mehr. Die wenigen übrig gebliebenen Seelsorger fühlen sich immer mehr als «pastorale Großunternehmer, reisende Sakramentenspender und Zölibatshalter».[16] Anstatt über die Zulassungsbedingungen zum Amt nachzudenken, suchen die Bischöfe ihr Heil in immer größeren Seelsorgeeinheiten, pastoralen Räumen und katholischen Clustern – oder in Priestern aus Indien, Polen und Afrika, die aus einem völlig anderen Kulturkreis kommen und selten der deutschen Sprache ausreichend mächtig sind.

Das war auf dem Zweiten Vatikanischen Konzil, das von 1962 bis 1965 tagte, noch ganz anders gewesen.[17] Damals hatten die Bischöfe wenigstens bei den nichtöffentlichen Diskussionen in der zuständigen Kommission ausgiebig über das Junktim zwischen Zölibat und Priesteramt gestritten und eine flexiblere Handhabung des Zölibatsgesetzes in Erwägung gezogen. Als sie dann aber den Zölibat im Konzilsplenum selbst thematisieren wollten, intervenierte Papst Paul VI. und machte deutlich, dass er es für inopportun halte, öffentlich darüber zu reden.[18] Mit diesem Schritt entzog der Papst den im Konzil versammelten Bischöfen die Entscheidung über das Thema und riss sie an sich. Anderthalb Jahre nach Konzilsende stellte Paul VI. in Ausübung seines ordentlichen Lehramtes lapidar fest, «dass das bestehende Gebot des Zölibats auch jetzt noch mit dem priesterlichen Amt verbunden sein muss».[19]

Die deutschen Bischöfe sollten sich weitgehend an diese Marschroute halten. Bezeichnend dafür ist ihr Verhalten auf der Würzburger Synode, die zur Umsetzung der Beschlüsse des Zweiten Vatikanums als «Gemeinsame Synode der Bistümer in der Bundesrepublik Deutschland» von 1971 bis 1975 stattfand. Nachdem es auf dem Katholikentag in Essen 1968 zu heftigen Auseinandersetzungen zwischen katholischen Laien und deutschen Bischöfen über die dringend notwendigen Reformen besonders im Hinblick auf die Zulassung der Pille zur Empfängnisregelung sowie die Abschaffung des Zölibatsgesetzes gekommen war, wollten die Bischöfe auf der Würzburger Synode wieder alles in den Griff bekommen.[20]

Als die Synode einen Beschluss über die pastoralen Dienste in der Gemeinde vorbereitete, kam es zu einem unüberbrückbaren Dissens zwischen der Mehrheit der Synode und den deutschen Bischöfen. Die Laien argumentierten, dass sich die katholische Kirche in Deutschland in einer pastoralen Notsituation befinde, weil es zu wenig Priester gebe und viele Geistliche «menschliche Probleme» mit dem Zölibat hätten. Sie verlangten deshalb die Weihe von Viri probati. Die Deutsche Bischofskonferenz machte daraufhin ihre Erlaubnis, über den beabsichtigten Beschluss überhaupt weiter diskutieren zu dürfen, «davon abhängig, dass die Frage der Zulassung verheirateter Männer zum Priestertum» ausgeklammert würde.[21] Im Beschlusstext selbst musste die Synode deshalb erklären, dass sie aufgrund der Weisung der deutschen Bischöfe vom 13. April 1972 «in dieser Frage keine Entscheidung treffen» dürfe. Dort wurde daher nur ganz allgemein von einer Prüfung neuer Zugangswege zum Priestertum gesprochen und formuliert: «Es wird deshalb allgemein anerkannt, dass außerordentliche pastorale Notsituationen die Weihe von in Ehe und Beruf bewährten Männern erfordern können.»[22]

Und so hatten die deutschen Bischöfe den ihnen von Paul VI. verordneten Maulkorb erfolgreich auch den Laien umgebunden. Sogar auf den großen Selbstdarstellungen des deutschen Laienkatholizismus, den Katholikentagen, kam das Thema nach der Würzburger Synode kaum noch vor. Wenn es...

| Erscheint lt. Verlag | 18.7.2019 |

|---|---|

| Reihe/Serie | Beck Paperback | Beck Paperback |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Christentum |

| Schlagworte | Ehelosigkeit • Frauen • grundpfeiler • Grundpfeiler, Missbrauch • Katholizismus • Kirche • Klerus • Laien • Missbrauch • Priester • Religion • Vatikan • Zölibat |

| ISBN-10 | 3-406-74186-X / 340674186X |

| ISBN-13 | 978-3-406-74186-9 / 9783406741869 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: PDF (Portable Document Format)

Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich