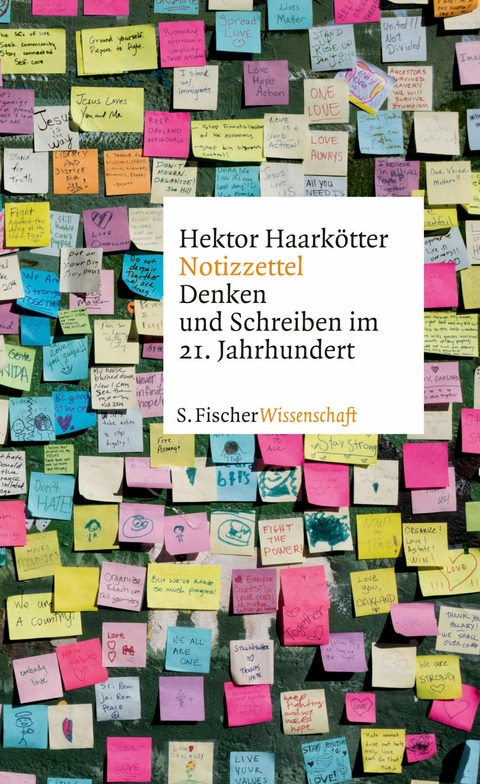

Notizzettel (eBook)

592 Seiten

Fischer E-Books (Verlag)

978-3-10-490580-8 (ISBN)

Niklas Luhmann

Der Kommunikations- und Medienwissenschaftler Hektor Haarkötter hat die erste Kulturgeschichte des Notizzettels geschrieben und gleichzeitig eine Philosophie dieses unscheinbaren Mediums verfasst. Denn Notizzettel – Einkaufszettel, Spickzettel, Schmierzettel, Skizzen, Entwürfe, Karteikarten, Haftnotizen, Wandkritzeleien – sind der erste Haltepunkt vom Gedanken zum Geschriebenen: Ich denke, also notiere ich. Wer den Menschen beim Notieren zusieht, der kann ihnen beim Denken zusehen.

Erstmals erzählt Hektor Haarkötter die Kulturgeschichte des Notizzettels von den dunklen Anfängen bis in die unklare Zukunft und formuliert gleichzeitig dessen Theorie. Ob als Knochengerüst der Literatur, als Laborbuch der Naturwissenschaften oder als handgeschriebene Notiz im zeitgeistigen Notizbuch: Der Notizzettel ist Hard- und Software in einem, nicht nur ein Medium des Denkens, sondern vielleicht das Denken selbst.

»Notizzettel« schließt eine Lücke, die bisher überhaupt noch niemand vermisst hat, und geht zwei so spektakulären wie spekulativen Hypothesen nach: Medien sind nicht zum Kommunizieren da, und Medien sind auch nicht zum Erinnern da! Mit auf die Reise durch die schillernde Welt der Notizzettel gehen Lionardo da Vinci, Ludwig Wittgenstein, Astrid Lindgren, Robert Walser, Hans Heberle, Georg Christoph Lichtenberg, Arno Schmidt, Herta Müller, Niklas Luhmann uvm. Die Wahrheit hinter »Zettel's Traum« wird ebenso erzählt wie die Geschichte der Graffiti als »Notizen an der Wand«: Der erste »Sprayer« war übrigens ein Österreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts, dessen Name heute weitgehend vergessen ist, obwohl er ihn manisch an Wände, Felsen und Mobiliar geschrieben hat.

Die Entwicklung des Zettelkastens wird ebenso geschildert wie seine Bedeutung für den Büroalltag des 20. Jahrhunderts.

Vor allem geht »Notizzettel« aber der Frage nach, wie sich die Praxis des Notierens und des Schreibens im Übergang zum digitalen Zeitalter verändert hat und welche Auswirkungen das auf das Denken und die Kommunikation hat. Die Bedeutung des Notizzettels für die Kulturgeschichte des Denkens ist nach der Lektüre dieses Buches nicht mehr zu unterschätzen.

»Hätte ich als Juror die Gelegenheit gehabt, den Preis der Leipziger Buchmesse 2022 für das beste Sachbuch der Saison zu vergeben, so hätte ich Hektor Haarkötter für sein fulminantes Buch ›Notizzettel. Denken und Schreiben im 21. Jahrhundert‹ (S. Fischer) ausgezeichnet.«

Hanns-Josef Ortheil

Hektor Haarkötter, geb. 1968, ist Professor für Kommunikationswissenschaft mit Schwerpunkt politische Kommunikation an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Er studierte u.a. Philosophie, Geschichte, Deutsche Philologie und Soziologie in Rom, Düsseldorf und Göttingen und arbeitete als Journalist und Fernsehregisseur. Ehrenamtlich ist er geschäftsführender Vorstand der Initiative Nachrichtenaufklärung, die jedes Jahr die »Top Ten der vergessenen Nachrichten« veröffentlicht. Für seine Arbeiten hat er zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen erhalten, u.a. den Columbus Filmpreis in Gold.

Oftmals unterhaltsam, mitunter tragisch oder auch komisch, in jedem Fall lehrreich und theoretisch-komplex wird so die große Geschichte eines kleinen Mediums erzählt.

"Notizzettel" [...] geht zwei so spektakulären wie spekulativen Hypothesen nach: Medien sind nicht zum Kommunizieren da, und Medien sind auch nicht zum Erinnern da!

eine formidable Schrift- und Denkgeschichte, die sich quer über alle Epochen hinweg dem Funktionieren des menschlichen Geists annähert.

Notieren aber ist Denken mit anderen Mitteln. So einfach, so spannend ist Haarkötters Erkenntnis.

Anekdoten und Geschichten, die zum Nachdenken und noch mehr zum Staunen und Lachen anregen.

weit mehr als eine kulturhistorische Wanderung durch die Geschichte des Notierens.

Wer anfänglich skeptisch war, ob ein sprödes philologisches Sujet über eine so ephemere Sache wie Notate eine spannende Lektüre hergibt, wird eines Besseren belehrt.

es ist ein Buch geworden, von dem man durchaus Notiz nehmen sollte.

| Erscheint lt. Verlag | 28.4.2021 |

|---|---|

| Zusatzinfo | 27 s/w-Abbildungen |

| Verlagsort | Frankfurt am Main |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Geschichte ► Teilgebiete der Geschichte ► Kulturgeschichte |

| Schlagworte | Arno Schmidt • Erinnerung • Francis Bacon • Friedrich Kittler • Hegel • Hermann Hollerith • Hypertext • Kassiber • Leonardo da Vinci • Ludwig Wittgenstein • Niklas Luhmann • Nitzsche • Novalis • Post-it • Vergessen • Xanadu • Zettelkasten • Zettels Traum |

| ISBN-10 | 3-10-490580-0 / 3104905800 |

| ISBN-13 | 978-3-10-490580-8 / 9783104905808 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich