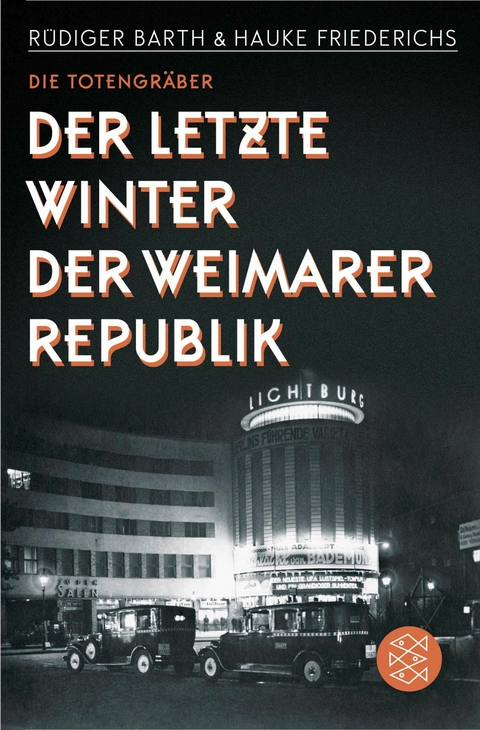

Die Totengräber (eBook)

416 Seiten

Fischer E-Books (Verlag)

978-3-10-490545-7 (ISBN)

November 1932, die Weimarer Republik taumelt. Die Wirtschaft liegt am Boden. Auf den Straßen toben Kämpfe zwischen Linksextremisten und Rechtsradikalen. Wenige Männer entscheiden in den kommenden Tagen über das Schicksal der Deutschen. Die Nationalsozialisten um Adolf Hitler und Josef Goebbels greifen nach der Macht, Reichskanzler Franz von Papen zögert zurückzutreten, General Kurt von Schleicher sägt an dessen Ast. Sie alle umgarnen den greisen Reichspräsidenten Paul von Hindenburg, fintieren, drohen und täuschen.

Das farbige und vielschichtige Porträt jener Tage, die Europa in die größte Katastrophe der bisherigen Geschichte führten. Eine Katastrophe, die vermeidbar gewesen wäre - das zeigt dieses Buch in aller Dramatik. Und ist damit eine fesselnde Lektüre in Zeiten, in denen um demokratische Werte gerungen wird.

Rüdiger Barth, geboren 1972 in Saarbrücken, hat in Tübingen Zeitgeschichte und Allgemeine Rhetorik studiert. Er arbeitete 15 Jahre lang für das Magazin »Stern«, lebt als Autor in Hamburg und ist Mitgründer der »Looping Studios«. Hauke Friederichs, geboren 1980 in Hamburg, hat in Sozial- und Wirtschaftsgeschichte an der Universität Hamburg promoviert, dazu Kriminologie, Politologie und Journalistik studiert. Er schreibt u.a. für »Die Zeit« und »Geo Epoche«.

ein Geschehen, das wir bisher nur aus Schul- und Geschichtsbüchern kannten, [bekommt] auf einmal glühende Farben.

Die zahllosen Quellen bieten [...] ein breites Panoptikum der damaligen Verhältnisse, vor allem in Berlin.

brillant geschrieben: faktenreich und kurzweilig, abwechslungsreich und unterhaltsam.

Ein ungewöhnliches, ein wichtiges Buch, dessen Recherchetiefe nach Luft schnappen lässt.

Für die Leser entsteht eine fast dokumentarische Geschichte, die eindrücklich das skrupellose Ringen um Macht vor Augen führt.

ein spannendes Stück Geschichte, das oft bedrohlich aktuell wirkt und selten so nah an der Lebenswirklichkeit erzählt wurde.

| Erscheint lt. Verlag | 25.4.2018 |

|---|---|

| Verlagsort | Frankfurt am Main |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |

| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |

| Schlagworte | Abraham Plotkin • Adolf Hitler • Alfred Hugenberg • Bella Fromm • Berlin • Carl Schmitt • Carl von Ossietzky • Diktatur • DNVP • Dorothy Thompson • Ernst Hanfstaengl • Franz von Papen • Gewerkschaften • Gregor Strasser • Harry Graf Kessler • Hermann Göring • Joseph Goebbels • Kaiserhof • Kommunisten • Kurt von Schleicher • Machtergreifung • Magda Goebbels • Nationalsozialismus • notverordnungen • NSDAP • Parteien • Paul von Hindenburg • Planspiel Ott • Preußen • Reichstag • Reichstagsauflösung • Sozialdemokraten • SPD • Weimarer Republik • Wilhelmstraße |

| ISBN-10 | 3-10-490545-2 / 3104905452 |

| ISBN-13 | 978-3-10-490545-7 / 9783104905457 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich