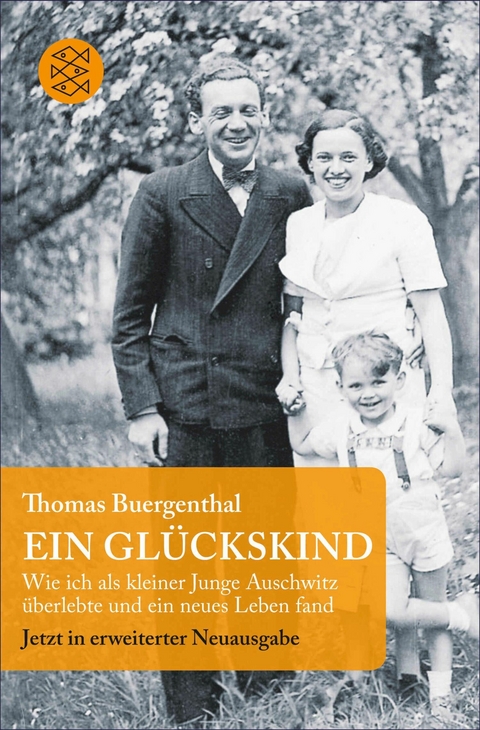

Ein Glückskind (eBook)

304 Seiten

Fischer E-Books (Verlag)

978-3-10-403358-7 (ISBN)

Eine glückliche Kindheit hätte es werden können, doch dann kamen die Deutschen: Die Familie wird verhaftet und ins Ghetto gesperrt. Es folgen die Deportation nach Auschwitz, der berüchtigte »Todesmarsch« 1944 und das KZ Sachsenhausen. Nach einer wahren Odyssee wurde Buergenthal später Richter am Internationalen Gerichtshof von Den Haag. Lange nachdem er 2007 seine Erinnerungen veröffentlichte, bekam er Einsicht in neue Dokumente, die es ihm nun ermöglichen, die Geschichte seiner Familie endlich zu vervollständigen.

»Das Überleben war irgendwann für mich ein Spiel geworden, das ich gegen Hitler, die SS und die Krematorien spielte. Ich wollte gewinnen.«

Thomas Buergenthal

Überarbeitete und erweiterte Neuausgabe

Thomas Buergenthal (1934-2023) verbrachte seine Kindheit in polnischen Ghettos und den Konzentrationslagern Auschwitz und Sachsenhausen. Nach dem Krieg studierte er Jura in den USA und spezialisierte sich auf Internationales Recht und Menschenrechte. Er war u.a. Richter am Interamerikanischen Gerichtshof für Menschenrechte, Mitglied der UN Wahrheitskommission für El Salvador und des UN Menschenrechtsausschusses. Von 2000 bis 2010 diente er als amerikanischer Richter am Internationalen Gerichtshof, Den Haag. Seit 2010 hat Thomas Buergenthal die Lobingier Professur an der George Washington University Law School in Washington, D.C., inne. Er ist vielfach ausgezeichnet worden, u.a. mit der Ehrendoktorwürde der Universität Heidelberg.

| Erscheint lt. Verlag | 19.2.2015 |

|---|---|

| Übersetzer | Susanne Röckel |

| Verlagsort | Frankfurt am Main |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► 1918 bis 1945 |

| Schlagworte | Albtraum • Angelausflug • Appellplatz • Arbeitslager • Auschwitz • Ausguck • Außenbezirk • Autobiographie • baracke • Barackenwand • Befreiung • block • Brief • Dazwischenkommen • Erinnerung • Ermordung • Erscheinungsform • Evakuierung • Familie • Fenster • Flucht • Folter • Frauenkonzentrationslager • Frauenlager • Gaskammer • Gedenkstätte • Geschichte • Gestapo • Getrenntsein • Ghetto • Gießerei • Glückstag • Grenzewächter • Grenzübertritt • Halbkreis • Holocaust • Industriekomplex • Jahrzehnt • Junge • Kälte • Kampf • Kerkerdasein • Kielce • Kind • Kinderblock • Kolonne • Konzentrationslager • Korruption • Krankenhaus • Krankenrevier • Krematorium • Lagergong • Lagermauer • Leiche • Liquidierung • Lubochna • Maschinengewehr • Militär • Militärfrachter • Mord • Muselmann • Muslime • Nansen • Nationalsozialismus • Odd Nansen • Otto Biedermann • Otwock • Plünderung • Reichweite • Revier • Sachsenhausen • Schicksal • Schiff • Schule • Schutzpolizei • Selektion • Sintofamilie • Suchdienst • Thomas Buergenthal • Tischtennis • Todesmarsch • Todestransport • Treblinka • Überleben • Verbrechen • Verwaltungsgebäude • Vorderseite • Wachturm • Waggon • Waisenhaus • Werkstatt • Wodka • Zehe • Zigeunerlager • Zweiter Weltkrieg |

| ISBN-10 | 3-10-403358-7 / 3104033587 |

| ISBN-13 | 978-3-10-403358-7 / 9783104033587 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

E-Book Endkundennutzungsbedinungen des Verlages

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich